(引言段) 在社区家庭教育讲座中,一位母亲红着眼眶诉说:"孩子突然像变了个人,连早餐吃煎蛋还是水煮蛋都要对着干。"她的困惑道出了无数家长的焦虑:叛逆期似乎是孩子成长的必经之路,但为何有些孩子平稳过渡,有些却冲突不断?当代发展心理学的最新研究正在颠覆我们对"叛逆期"的传统认知。

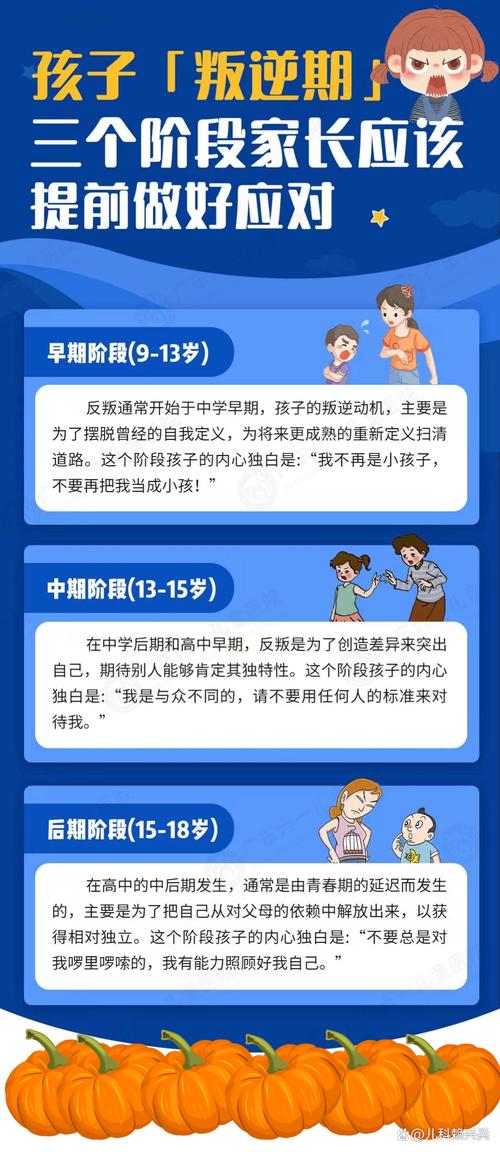

(第一部分:被误解的成长密码——叛逆期的本质解析) 美国心理学会(APA)最新发布的青少年发展研究报告显示,87%的家庭存在不同程度的亲子冲突,但仅有43%符合临床定义的"叛逆期"特征,宾夕法尼亚大学心理学教授凯伦·霍普金斯团队通过长达15年的追踪研究发现,所谓的叛逆行为实质是青少年前额叶皮层发育滞后与边缘系统高速发育的矛盾产物。

在北京某重点中学的案例观察中,14岁的小明(化名)在物理竞赛获奖当晚突然摔碎奖杯,深层心理评估显示其行为源于长期压抑的自我认同需求,这个典型案例印证了发展心理学家埃里克森的理论:青少年期的核心任务是建立自我同一性,而非单纯反抗权威。

(第二部分:文化透镜下的叛逆叙事——跨文化研究启示) 东京大学比较教育学部的田野调查显示,在集体主义文化背景下,日本青少年的叛逆期表现更多呈现隐性特征,如学业懈怠或社交退缩,这与德国马克斯·普朗克研究所记录的欧洲青少年外显行为形成鲜明对比,中国教育科学研究院2023年抽样调查显示,我国城市青少年中68%存在阶段性自我探索行为,但仅29%被家长识别为"叛逆"。

值得关注的是云南某少数民族村寨的案例:当地青少年通过传统成人礼完成身份转换,亲子冲突发生率仅为城市样本的1/3,这种文化仪式为现代家庭教育提供了重要启示——是否我们的社会缺失了必要的成长过渡机制?

(第三部分:解码青春期的静默革命——那些"不叛逆"的成长轨迹) 哈佛大学教育学院追踪研究的"无声成长者"群体(约占样本量的22%)显示,这些青少年通过创造性写作、艺术表达或科技创新等渠道完成自我建构,上海中学生科技创新大赛获奖者中,81%表示"通过项目研究找到自我价值,无需外在反抗"。

发展心理学家丹尼尔·西格尔在《青春期大脑风暴》中强调:关键不在于是否表现叛逆行为,而在于能否完成"分离-个体化"的心理任务,北京师范大学心理咨询中心记录的真实案例:成绩优异的17岁女生小芳(化名)突然休学,深层诊断发现其"完美顺从"表象下累积了十年的心理压抑。

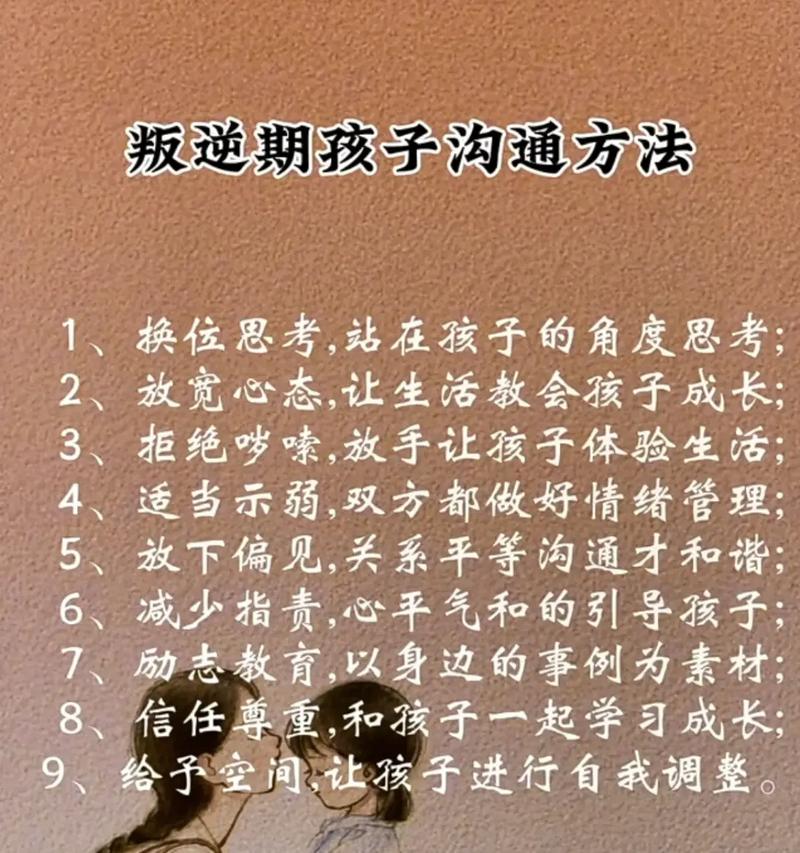

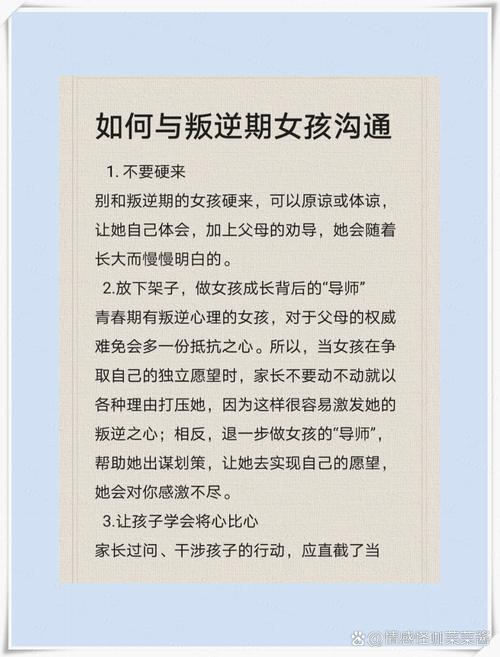

(第四部分:家庭教育的范式转换——从对抗到共建) 神经教育学最新研究成果表明,青少年大脑的奖赏系统对平等对话的敏感度是单向指令的3.2倍,广州某重点中学开展的"亲子协商实验班"数据显示,采用"三维沟通法"(认知共鸣、情感共振、行为共识)的家庭,冲突转化率达到79%。

具体实施策略包括:

- 建立"情绪气象站":每日15分钟非评判式倾听

- 设置"成长缓冲区":允许在安全范围内试错

- 构建"家庭议会制":重大决策采用投票机制

- 开展"生命叙事计划":定期交换成长故事

(第五部分:当叛逆期缺席时——重新定义健康成长) 斯坦福大学发展研究中心指出,约15%的青少年会跳过典型叛逆阶段,这通常发生在以下三种家庭环境:

- 高情感响应度与适当自主空间结合

- 多元价值体系共存的家庭文化

- 存在良性的代际沟通渠道

值得注意的是,过度顺从可能隐藏心理危机,儿童心理卫生中心接诊的"乖孩子综合征"案例显示,长期压抑真实需求的青少年在成年期出现焦虑障碍的风险增加47%,关键不是消灭叛逆,而是建立健康的自我表达机制。

(结语段) 站在脑科学与发展心理学的前沿回望,所谓的叛逆期不过是人类进化赋予青少年的心理调试工具,2023年诺贝尔生理学奖得主斯万特·帕博在人类进化研究中发现,青春期延长的本质是大脑为适应复杂社会进行的战略性发育,当我们以更开阔的视野审视成长,会发现每个孩子都在用自己的方式完成生命的蜕变——或如春雷惊空,或似细雨润物,家长要做的,不是焦虑于叛逆期的有无,而是成为孩子心灵成长的合格"导航员"。

(专家建议附录)

- 观察记录法:制作《成长事件观察表》,区分暂时性情绪波动与持续性行为改变

- 建立"家庭文化第三空间":如共同打理阳台花园、组织家庭读书会

- 善用"成长同盟"资源:构建包含导师、同龄榜样、专业咨询师的支持网络

- 实施"阶段性放权计划":分步骤移交生活管理权,培养责任能力

(本文数据来源:美国心理学会2023年度报告、中国教育科学研究院青少年发展数据库、北京师范大学心理咨询中心案例库)