在这个万物互联的时代,我们目睹了一个奇特的社会现象:青少年群体中,网络沉迷正在以超出预期的速度蔓延,2023年中国青少年研究中心的数据显示,14-18岁群体日均上网时长已突破5.8小时,其中超过27%的青少年存在不同程度的网络依赖,这个现象背后的成因并非简单的"自制力不足",而是一幅由多重因素交织而成的社会图景。

先天缺失的免疫力:网络原住民的成长环境 当代青少年是真正意义上的"数字原住民",他们的成长轨迹与互联网发展高度重合,某一线城市儿童发展研究中心的追踪调查显示,00后一代首次接触智能终端的平均年龄已降至3.2岁,这种深度浸染的成长环境,使得青少年形成了独特的认知结构:他们的现实社交、知识获取、娱乐休闲天然具有网络化特征。

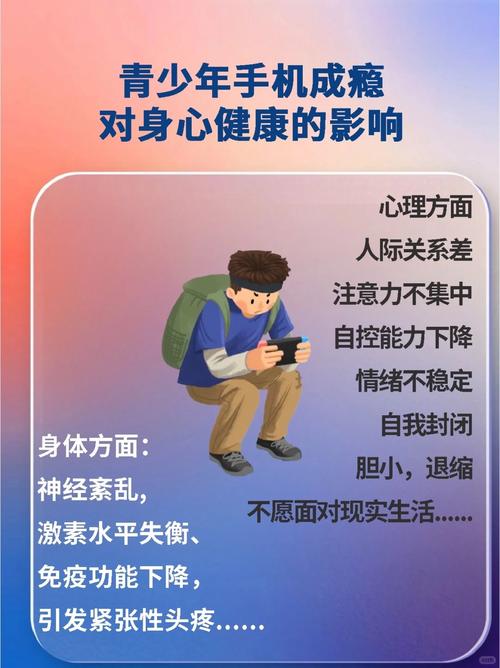

在生理层面,青少年前额叶皮层尚未发育成熟,这使得他们更容易被即时反馈的短视频、网络游戏所吸引,神经科学实验表明,当青少年在游戏中获得胜利时,其多巴胺分泌量是完成作业时的4-6倍,这种生理机制与算法推荐技术的结合,构成了难以抗拒的吸引力漩涡。

虚拟世界的引力场:未被满足的心理需求 青少年期特有的心理诉求在网络空间找到了畸形的满足途径,某重点中学的心理咨询档案显示,82%的网络沉迷案例存在现实社交缺失,在社交媒体构建的虚拟社群中,点赞量成为存在价值的量化指标,段位等级取代了现实中的能力评价体系,这种符号化的价值确认机制恰好契合了青少年的认同焦虑。

网络游戏设计的心理学机制更是精准打击青少年的心理弱点,角色扮演类游戏设置的阶段性奖励系统,完美对应着青少年渴望即时肯定的心理特征;竞技类游戏设计的"再来一局"机制,巧妙利用损失厌恶心理形成行为闭环,这些精心设计的心理陷阱,正在重塑青少年的行为模式。

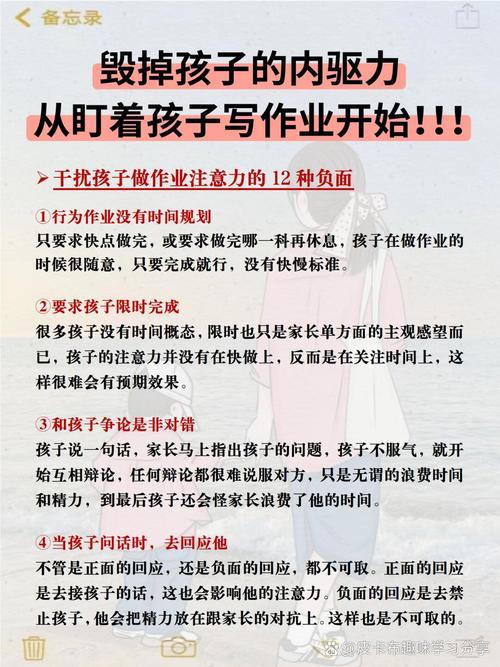

断裂的教育链条:家庭与学校的双重困境 家庭教育中的代际数字鸿沟日益凸显,某三线城市的教育调查显示,47%的家长采用"电子保姆"模式,将智能设备作为安抚工具;32%的家庭存在"餐桌各自刷手机"现象,这种教养方式不仅错失建立规则的最佳时机,更通过行为示范传递了错误信号。

学校教育系统在数字化转型中陷入价值困惑,尽管85%的学校开设了信息技术课程,但教学内容仍停留在技术操作层面,严重缺乏网络素养教育,更值得警惕的是,在线教育平台的过度使用正在模糊学习与娱乐的边界,某网课平台的监测数据显示,学生端平均每6分钟就会切换一次其他应用。

社会系统的协同塌陷:从文化环境到商业逻辑 网络亚文化的侵袭正在解构传统价值体系。"躺平文化""摆烂文学"通过算法推荐形成信息茧房,某短视频平台的数据分析显示,16-20岁用户接收的消极内容占比高达38%,这种文化渗透与青少年成长中的迷茫心态产生共振,形成逃避现实的心理同盟。

互联网企业的底层商业逻辑加剧了这一问题,神经设计学(Neuromarketing)在APP开发中的广泛应用,使得产品设计直指人性弱点,某头部社交平台的内部文件显示,其青少年用户留存策略核心就是"持续制造微小焦虑并及时提供缓解方案",这种精心设计的心理操控,使青少年陷入"沉迷-焦虑-更沉迷"的恶性循环。

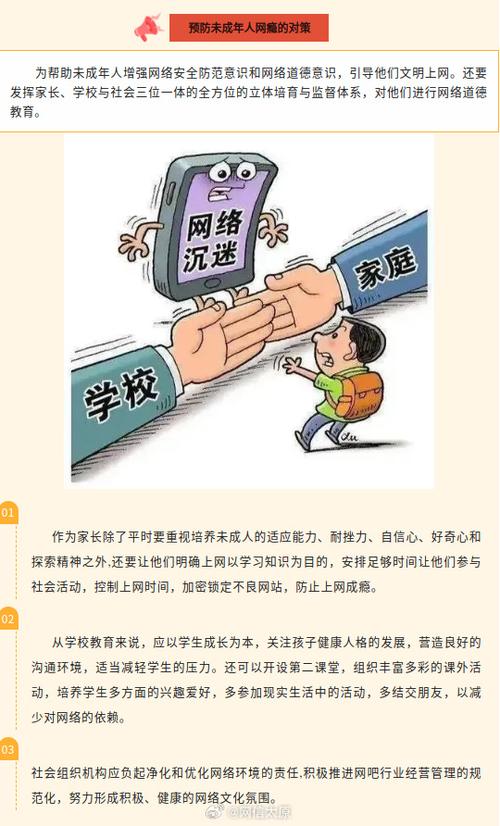

破解困局需要构建四位一体的防御体系:家庭层面建立"高质量陪伴+契约管理"模式,通过共同运动、亲子阅读等实体互动重建情感联结;学校教育应增设网络心理学课程,培养青少年的元认知能力;社会公共服务系统需提供更多实体社交空间,重建青少年的现实归属感;技术层面则需要开发"反算法"工具,帮助青少年突破信息茧房。

这个问题的解决之道不在于简单的断网禁娱,而需要整个社会重新思考:在数字文明时代,我们究竟要为下一代建构怎样的成长生态?当教育者能够理解网络沉迷背后的深层诉求,当技术发展开始尊重人性的完整,当每个青少年都能在现实世界找到价值支点,这场与虚拟世界的争夺战才可能看到希望的曙光。