在这个智能手机与社交网络深度渗透生活的时代,"早恋"这个传统教育议题被赋予了新的时代内涵,据中国青少年研究中心2023年最新调查显示,14-18岁青少年群体中,有63.7%的亲密社交关系通过数字媒介建立,而家长群体中有82%曾因子女的"手机早恋"陷入教育焦虑,面对孩子藏在书包里的手机、闪烁的屏幕提示,无数家长都在困惑:是否应该用简单粗暴的"没收手机"来应对这场青春期的情感萌芽?

手机禁令背后的教育迷思

在北京市某重点中学的家长座谈会上,一位母亲分享了自己的经历:发现初三女儿与同班男生频繁互发消息后,她果断没收手机并安装监控软件,结果女儿连续三周拒绝与家人交流,成绩不升反降,最后在书包夹层里被发现第二部手机,这个典型案例折射出当下家庭教育中普遍存在的认知偏差:将数字工具简单等同于早恋诱因,将物理隔绝误认为教育良方。

从发展心理学角度看,青少年期的情感萌动本质上是自我认知发展的重要阶段,哈佛大学教育研究院的追踪研究表明,适度的人际互动有助于青少年建立健康的自我认同,过度压抑反而会催生心理补偿机制,当我们把目光聚焦在没收手机这个表象行为时,往往忽视了青春期子女正在经历的心理蜕变——他们通过建立亲密关系来确认自我价值,通过社交互动学习情感表达,这些成长需求不会因手机消失而改变。

手机管控的隐性代价

-

信任体系的崩塌危机 上海交通大学附属瑞金医院青少年心理科接诊的案例中,38%的亲子关系恶化始于手机监控事件,当家长以"为你好"的名义突击检查聊天记录,实质是在瓦解孩子对家庭安全感的最后防线,15岁患者小林在咨询中坦言:"他们(父母)永远在破解我的手机密码,却从没问过我的真实想法。"

-

情感教育的错位发展 北京师范大学家庭教育研究中心通过对比实验发现,被严格限制手机使用的青少年群体,在现实社交中表现出更明显的焦虑倾向,他们失去的不仅是数字社交技能,更重要的是失去了在安全环境中试错、调整情感认知的机会,就像在无菌环境中长大的孩子更难建立免疫力,过度保护下的情感发育往往存在隐性缺陷。

-

代际认知的鸿沟加深 00后青少年成长于即时通讯时代,他们的社交模式具有鲜明的数字化特征,某网络平台的大数据分析显示,Z世代将57%的深度交流放在夜间22点后的私密时段,这种"数字夜话"承载着比白日交流更真实的情感表达,简单切断这种沟通渠道,可能导致代际理解出现不可逆的断裂。

构建数字时代的科学应对体系

-

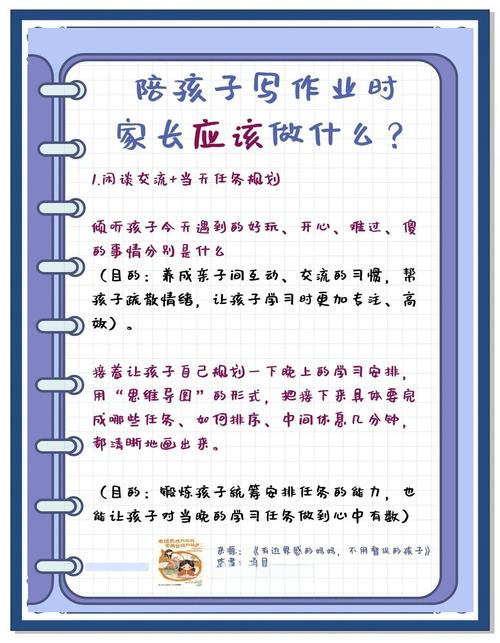

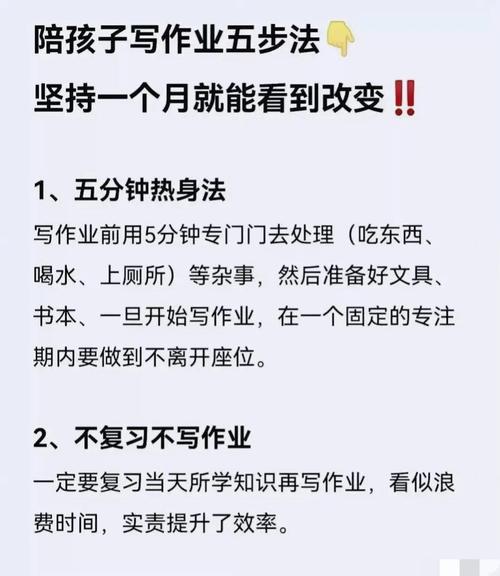

建立动态沟通机制 深圳某重点高中推行的"家庭数字公约"值得借鉴:家长与子女共同制定手机使用时段表,保留每晚20-21点作为"家庭对话时间",这种制度设计既保障了青少年的社交需求,又创造了现实情感交流的缓冲区,关键是要避免单方面制定规则,让孩子参与决策过程。

-

开展阶梯式情感教育 上海市某区教育局推行的"情感发展课程"包含三个模块:12-14岁侧重自我认知与友谊边界,15-16岁探讨健康亲密关系的特征,17-18岁解析情感责任与人生规划,这种渐进式教育体系能帮助青少年建立理性认知,比单纯禁止更有效。

-

善用技术赋能监管 某科技公司开发的"家庭守护系统"提供了新思路:系统自动过滤不良信息却不屏蔽正常社交,每周生成使用报告而非实时监控,设置学习时段自动开启勿扰模式,这种"疏而不堵"的智能管理,既尊重隐私又实现必要引导。

-

构建多元评价体系 杭州某初中实施的"成长积分制"颇具启示:将学业进步、社会实践、家庭责任等纳入综合评价,设立"情感管理"加分项,这种制度创新让青少年意识到,良好的人际关系同样是值得追求的人生价值。

教育本质的回归与超越

在成都某国际学校的家长工作坊里,心理专家引导家长们完成了一个特别练习:在子女的社交账号中找出三个积极特质,结果显示,78%的家长首次注意到孩子展现出的同理心、创造力和责任感,这个实验揭示了一个常被忽视的真相:数字社交不仅是情感萌发的土壤,更是人格成长的镜面。

当我们讨论是否没收手机时,本质上是在追问教育的终极目的,是培养顺从的"安全产品",还是培育完整的社会人?首都师范大学的家庭教育白皮书指出,真正有效的引导应该帮助青少年建立"情感免疫力",而非制造"情感无菌室",这需要教育者完成三个认知升级:从禁止者到引导者的角色转换,从结果管控到过程培育的模式转型,从单向管理到双向成长的关系进化。

站在数字时代的十字路口,没收手机或许能暂时清除聊天记录,但清除不了青春期的情感脉动,真正的教育智慧,在于帮助年轻的生命理解:如何在现实与虚拟间保持平衡,如何在悸动与理性间把握分寸,如何在被爱与爱人中完成成长,当我们放下对电子设备的过度焦虑,或许会发现,那些闪烁的屏幕背后,正跳动着一个个等待被理解的年轻灵魂。