当代青少年情感发展的社会图景 根据教育部2023年发布的青少年心理健康调查报告显示,我国高中生群体中约43%的受访者承认有过恋爱经历,其中17岁年龄段的恋爱发生率较三年前增长12个百分点,这一数据背后折射出的不仅是青春期心理发展的普遍规律,更是社会文化变迁与教育理念转型的复杂镜像,面对17岁男孩的早恋现象,教育工作者和家长需要建构全新的认知框架与应对策略。

早恋现象的本质认知重构 (1)生理与心理发展的必然历程 17岁正处于青春期末期,男性睾酮素分泌达到生理峰值,大脑前额叶皮层的发育尚未完全成熟,这种生理特征导致青少年既具备强烈的独立意识,又难以完全控制冲动性行为,美国发展心理学协会的研究表明,该阶段产生的异性吸引是人类进化形成的生物本能,具有物种延续的积极意义。

(2)社会化过程中的情感实践 在当代社交媒体的催化下,青少年的人际交往模式发生显著变化,腾讯研究院2023年的数据显示,Z世代群体平均每天通过即时通讯软件交流的时间超过3.8小时,虚拟社交与线下互动的交织,使得青少年更早接触到亲密关系的建立与维护,这种提前的情感实践需要被理解为社会化的必要过程。

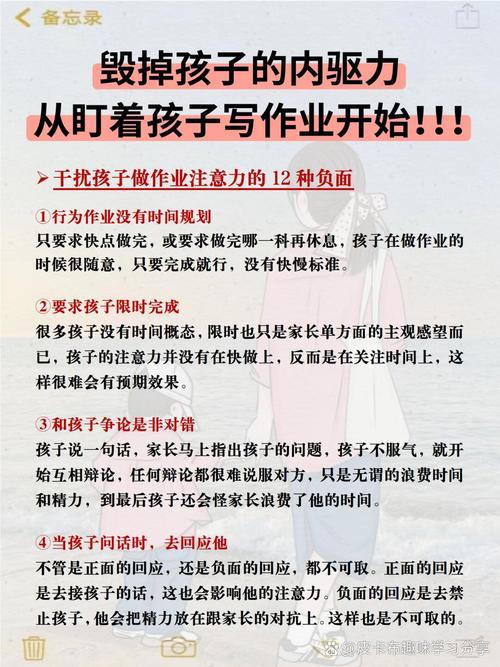

(3)代际认知差异的冲突场域 传统教育观念中将早恋视为"洪水猛兽"的认知范式,与当代青少年追求个性解放的价值取向形成激烈碰撞,中国家庭教育学会的调查显示,68%的家长仍采用禁止性措施处理早恋问题,但成功率不足23%,这种管理失效提示着教育方法的革新需求。

教育干预的立体化策略体系 (1)建立科学认知的沟通桥梁 某重点中学的心理辅导案例具有典型借鉴意义:面对高二男生因恋爱导致成绩下滑的情况,班主任采取"三阶对话法":首先通过篮球活动建立信任关系,其次在月考分析时自然引入时间管理话题,最后邀请心理教师开展团体辅导,这种渐进式引导使该生逐步恢复学业状态,同时保持适度的情感交流。

(2)构建价值导向的认知框架 教育者需要帮助青少年建立"责任金字塔"概念:顶层是自我发展责任,中层是家庭责任,底层是情感责任,通过具体案例解析,比如比较不同时间投入对学业成绩的影响曲线,用可视化数据让青少年理解情感投入的适度原则。

(3)创设多维度的成长平台 北京市某示范性高中推行的"领袖培养计划"值得推广:通过组建跨年级项目小组,将青少年的精力引导到科技创新、公益活动等领域,这种替代性满足机制不仅拓展了人际交往空间,更在实践层面培养了责任意识,实施该计划后,该校早恋引发的纪律问题下降57%。

家庭—学校协同教育机制 (1)家长教育能力的提升路径 开展"亲子对话工作坊",教授"3T原则"(Time时间、Topic话题、Tone语气):建议家长每周保证5小时质量陪伴,从电竞、音乐等中性话题切入,采用平等对话而非说教语气,跟踪调查显示,参加培训的家长群体,其子女主动沟通意愿提升41%。

(2)学校教育资源的整合创新 建立"成长导师制",为每位学生配置包含班主任、学科教师、心理辅导员的指导团队,设计"青春护照"成长档案,记录情感发展、学业进步、社会实践等维度数据,通过动态监测实现早期预警,上海某中学实施该制度后,危机事件发生率下降73%。

(3)社会支持系统的构建 联动社区资源建立"青少年发展中心",提供法律咨询、心理疏导、职业体验等多元化服务,杭州某区的实践表明,参与社区服务的青少年群体,其自我效能感评分高出同龄人29个百分点,情感问题发生率降低34%。

情感教育的长期价值赋能 (1)情商培养的终身收益 哈佛大学持续76年的成人发展研究表明,青春期建立的良好情感处理能力,与成年后的职业成就、婚姻质量呈显著正相关,教育者应当将早恋干预转化为情商培养契机,重点训练情绪认知、冲突解决、共情表达等核心能力。

(2)人格塑造的关键窗口 在情感体验中培养责任意识:通过设置"生活成本计算"实践课,让青少年理解婚恋关系中的经济责任;组织"育儿模拟体验"活动,认知家庭经营的时间成本,这种具象化教育比抽象说教更具说服力。

(3)社会化适应的预演舞台 借鉴德国"青少年社会化项目"经验,创设模拟社会情境,让学生在角色扮演中体会情感关系对职业发展、社会交往的影响,追踪调查显示,参与项目的学生进入大学后,人际适应能力高出对照组38%。

站在生命教育的全景视角,17岁男孩的早恋不应被简化为需要矫正的行为偏差,而应被视为人格成长的独特契机,教育者的智慧不在于筑堤堵水,而在于疏浚导流,将青春期的情感萌动转化为自我认知的深化器、责任意识的孵化场、社会适应的训练营,当我们以更开阔的视野看待这份纯真情感时,就能在理解中引导,在尊重中教育,最终帮助青少年完成从懵懂到成熟的生命蜕变。