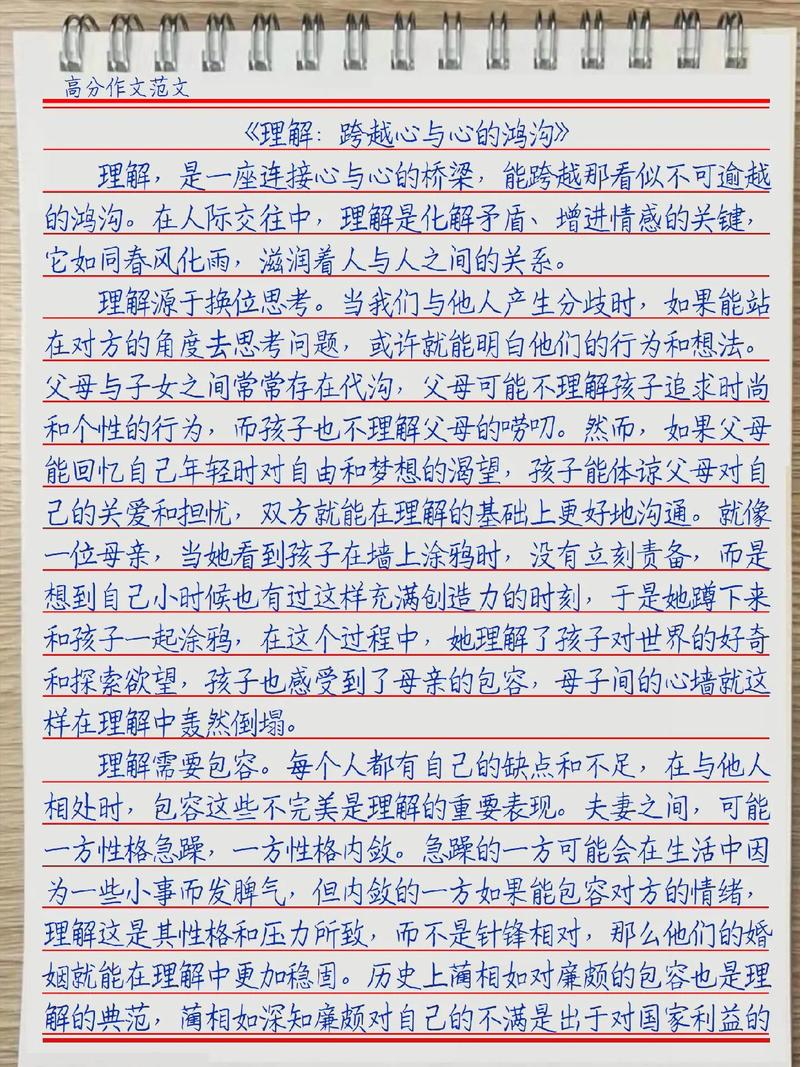

当沉默成为隔代对话的主旋律

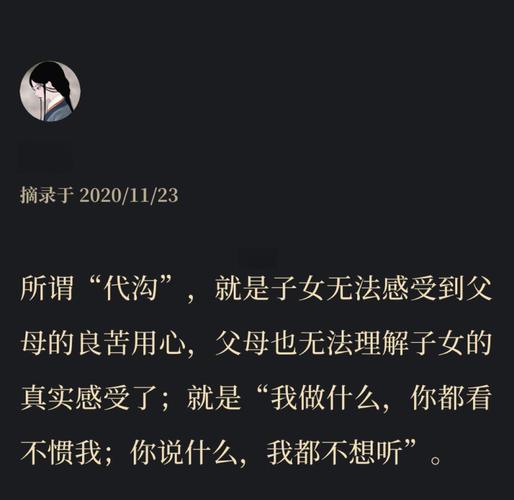

看着餐桌上安静刷手机的儿子,52岁的王女士用筷子轻轻敲了敲碗边:"今天公司有什么新鲜事吗?"得到的回应是三个字的敷衍:"就那样",这样的场景正在无数中国家庭上演,当子女跨过20岁门槛走向社会独立,代际沟通的桥梁似乎正在悄然崩塌,24岁这个特殊的人生节点,青年群体正经历着从校园到职场的蜕变,而父母却往往停留在"孩子永远需要指导"的惯性思维中,这种认知错位造就了无数欲言又止的瞬间。

这种现象背后折射出深刻的社会变迁,统计数据显示,85%的90后子女每周与父母的实质性对话不足3小时,其中超过60%的交流仅限于生活起居的简单问答,这种"功能性沟通"正在取代传统的情感交流,形成代际间的情感真空地带。

解码24岁的心理地图

要理解24岁青年的沉默,首先要走进他们的心理世界,发展心理学家埃里克森将18-25岁定义为"成年初显期",这个阶段的年轻人正在经历多重身份转换:职场新人、社会独立个体、亲密关系探索者,他们的大脑前额叶皮质尚未完全发育成熟,导致情绪管理与理性决策能力仍在波动期。

在这个自我认同重构的关键期,年轻人会本能地抗拒来自父母的指导,神经科学研究发现,当父母提出建议时,24岁子女的杏仁核(情绪中枢)活跃度是13岁时的3倍,而前额叶(理性区域)活跃度却下降了40%,这种神经机制的转变,解释了为何曾经的乖孩子会突然变得"不耐烦"。

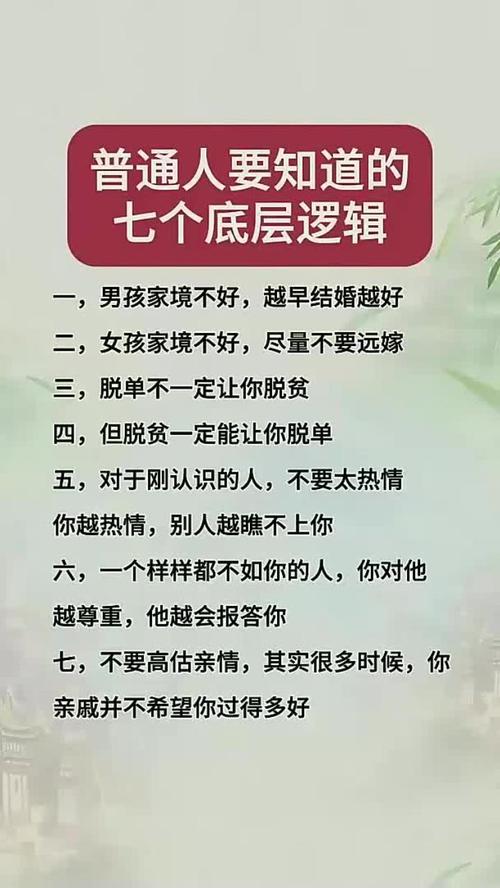

父母的六大认知误区

多数家长的沟通困境源于未察觉的认知偏差:

- 时空错位:用20年前的育儿经验指导数字时代的子女

- 角色固化:难以接受子女从"被保护者"到"平等个体"的转变

- 情感绑架:"我们这么辛苦都是为了你"式的道德施压

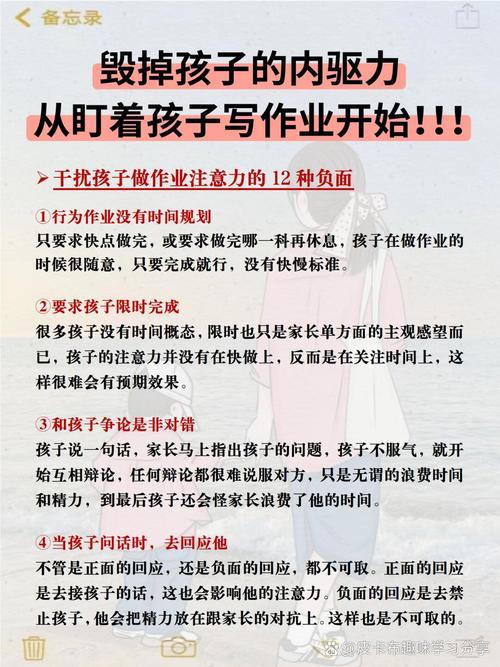

- 信息过载:追问细节引发的隐私危机感

- 价值评判:用成功学标准衡量子女的人生选择

- 沟通时差:忽视当代年轻人"异步沟通"的社交偏好

典型案例中的张先生,每天定时在家庭群转发职场鸡汤文,却不知儿子早已设置消息免打扰,这种单向的信息灌输,反而加剧了子女的沟通抵触。

重建对话桥梁的七把钥匙

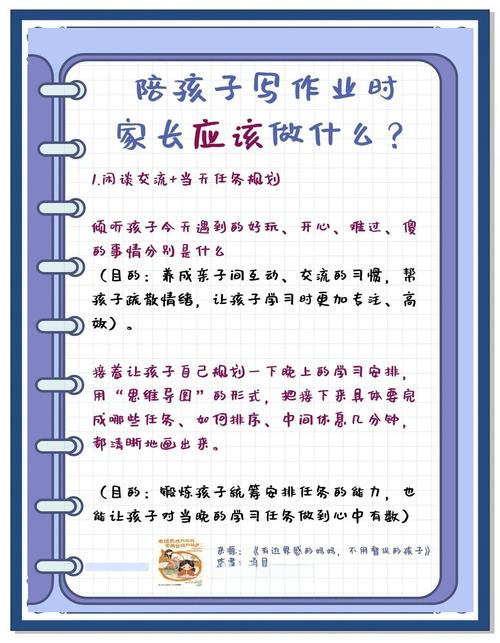

姿态转换:从"指挥官"到"观察员"

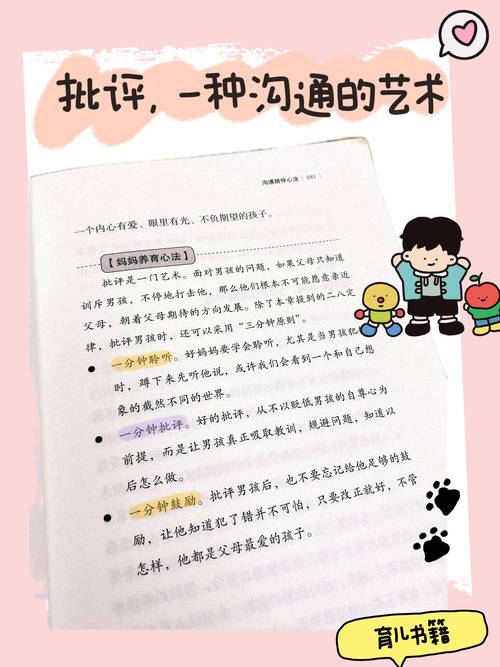

停止使用"你应该"的祈使句式,改为"我注意到"的观察陈述。"我注意到你最近常加班到深夜"比"你应该注意身体"更易引发共鸣。

建立情感缓冲区

在客厅设置"无手机时间",但不必强制对话,可以共同观看子女推荐的影视剧,让文化产品成为破冰媒介,数据显示,共同观影的家庭后续沟通意愿提升73%。

学习"门把手式"沟通

模仿年轻人常用的碎片化交流方式:发送有趣的表情包、分享短视频时附带一句"这个让我想起你小时候",这种低密度的情感触碰能逐步重建信任。

重设沟通边界

通过家庭会议明确"三不原则":不过问收入细节、不突击查岗、不比较他人子女,书面化的约定比口头承诺更具约束力。

创建记忆联结点

共同整理家族相册时,采用"你看这张照片"的引导句式,让怀旧成为情感出口,研究发现,回忆正向家庭记忆能使沟通意愿提升58%。

培养共同认知维度

参加子女感兴趣的漫展、电竞比赛等亚文化活动,不是为理解内容,而是体验他们的情感世界,保持"学习者"姿态能有效软化代际坚冰。

善用"第三方"沟通媒介

当面对面交流陷入僵局时,可以借助书信、邮件等异步方式表达关切,文字带来的思考缓冲期往往能化解即时沟通的对抗性。

对话重启的四个阶段

- 解冻期(1-3个月):通过非语言关怀(如准备家乡菜)重建情感账户

- 试探期(第4-6个月):每周设置15分钟"主题对话",从天气、宠物等中性话题切入

- 破壁期(7-9个月):适时流露脆弱面,如"妈妈最近工作遇到些困扰"

- 重建期(10-12个月):共同制定家庭传统,如季度短途旅行

值得注意的是,每个阶段都可能出现反复,需要保持"进二退一"的心理预期,某位父亲在实践半年后感慨:"原来孩子不愿说话,是因为我们总在说教而不是倾听。"

当代家庭沟通的新范式

在数字化浪潮冲击下,代际沟通正在经历范式革命,智能设备不应成为情感屏障,而可以转化为沟通工具,建议父母:

- 学习使用子女常用的社交平台

- 在游戏平台建立家庭战队

- 用语音消息替代长篇大论的文字

- 关注但不评论子女的社交媒体动态

某位母亲通过观察儿子的B站收藏,发现他对心理学产生兴趣,于是悄悄阅读相关书籍,最终在饭桌上自然引出话题:"你上次提到的马斯洛需求理论..."这个案例证明,认知同步能有效打开话匣。

留给时间的作业

代际沟通的重建本质上是家庭权力结构的温柔革命,当父母能坦然接受"孩子终将走向更广阔的世界",当子女能理解"父母的笨拙源自深沉的爱",沉默的坚冰自会消融,这个过程需要智慧,更需要时间馈赠的包容。

建议每个家庭制作"沟通进度瓶",将每次有效对话记录在彩色纸条上,当瓶子渐满,那些曾经以为跨不过的鸿沟,终将成为见证成长的星砂,24岁的沉默不是爱的终结,而是新型亲子关系的破晓时刻。