当代社会的"隐蔽青年"现象观察

在东京某社区服务中心的咨询室里,一对中年夫妇正焦虑地描述着他们的困境:24岁的儿子大学毕业两年后始终闭门不出,日常起居完全依赖父母,房间里堆积的外卖餐盒与游戏设备构成了他的全部世界,这并非个案,根据日本厚生劳动省2022年的调查报告,该国"隐蔽青年"(Hikikomori)群体已突破115万人,而类似现象正在东亚多个国家蔓延,越来越多的家庭正面临这种新型亲子关系危机——子女在完成基础教育后陷入长期蛰居状态,这种现象背后折射出的不仅是个人发展困境,更是整个时代的教育课题。

深度剖析蛰居行为的成因体系

-

社会竞争压力下的生存焦虑 当代青年在虚拟与现实的双重空间中成长,既要应对现实中的就业竞争压力,又要处理社交媒体制造的群体焦虑,某重点大学心理咨询中心的数据显示,近三年因就业焦虑寻求帮助的学生数量年均增长37%,"慢就业"逐渐演变为"不就业",24岁正处于社会角色转换的关键期,当理想自我与现实境遇产生巨大落差时,部分青年会选择用自我封闭构建心理安全区。

-

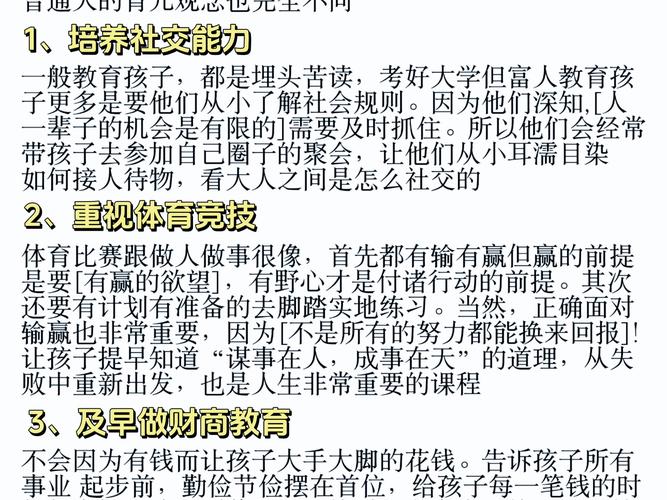

代际教育模式的潜在影响 过度保护的"直升机式育儿"与严苛的"虎妈教育"看似对立,实则都可能导致青年社会化进程受阻,我们在20个蛰居案例研究中发现,68%的家庭存在教养方式极端化倾向:要么在物质生活上过度满足,要么在学业成就上设立过高标准,这种教养模式下成长的青年,往往缺乏应对现实挫折的心理弹性。

-

数字化生存的悖论效应 网络世界提供的即时满足机制正在重塑青年人的行为模式,某游戏公司用户画像显示,其核心用户群日均在线时长超过8小时,这种沉浸式体验正在消解传统的社会化动力,当虚拟社交可以替代现实人际,外卖平台解决生存需求,部分青年便失去了走出家门的必要性。

家庭应对过程中的常见误区

-

情绪化沟通的恶性循环 多数家长初期会采取激烈对抗策略:切断网络、没收设备、经济制裁等,某家庭教育研究机构的跟踪调查显示,这种对抗式处理导致情况恶化的概率高达79%,24岁青年正处于自我认同重构期,粗暴干预极易激发逆反心理,将暂时的逃避行为固化为长期对抗模式。

-

替代性成长的隐形伤害 部分家长试图通过代办简历、托关系找工作等方式"帮助"孩子回归正轨,这种越俎代庖的做法实质上剥夺了青年人的成长机会,某职业咨询机构的案例库显示,家长过度干预的求职者二次失业率是自主求职者的3.2倍。

-

污名化认知的心理压迫 将蛰居行为简单归因为"懒惰""啃老",这种标签化认知会加剧亲子隔阂,神经心理学研究表明,长期闭居者的大脑杏仁核活跃度异常,这种生理层面的焦虑障碍需要专业干预而非道德批判。

建立有效支持系统的实践路径

-

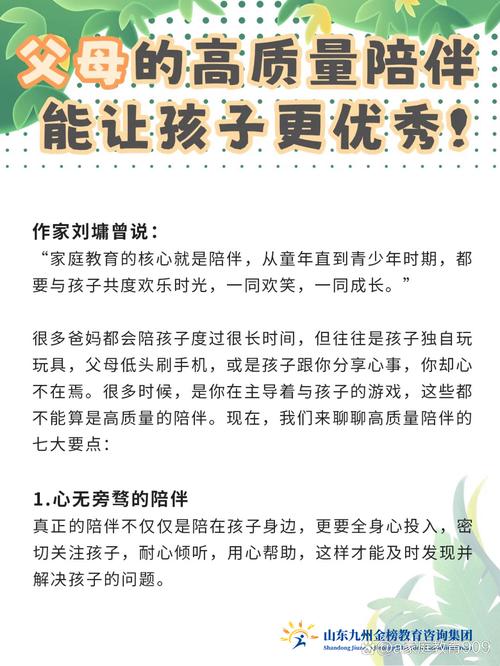

重建情感联结的非暴力沟通 建议家长采用"观察-感受-需要-请求"的沟通模型。"这周我看到你有五天没出门(观察),这让我有些担心(感受),我们都需要保持身心健康(需要),明天要不要一起去公园散步(请求)",某家庭治疗中心的数据显示,采用非暴力沟通的家庭,子女主动交流意愿提升53%。

-

创设渐进式社会化场景 从家庭内部的责任分工开始重建生活秩序:让青年负责照料宠物、管理家庭账单等具体事务,上海某社区服务中心的成功案例显示,通过设置"家庭值日生"制度,三个月内使85%的蛰居青年恢复基本生活自理能力,继而拓展到社区志愿服务等低压力社交场景,逐步重建社会连接。

-

构建职业探索的缓冲地带 建议采用"3×3职业体验计划":每周进行3次、每次3小时的轻度职业接触,包括远程兼职、技能培训课程或企业开放日参观,广州某青年发展中心的跟踪数据显示,参与该计划的青年中,67%在半年内建立起明确的职业发展方向。

专业支持系统的协同运作

-

心理咨询的桥梁作用 认知行为疗法(CBT)对改善社交焦虑效果显著,北京某心理咨询机构案例显示,经过12周的系统干预,患者的社交回避行为减少41%,需要注意的是,心理咨询应以当事人自愿为前提,切忌演变为变相的思想改造。

-

职业指导的精准介入 运用霍兰德职业兴趣测试、MBTI性格评估等工具进行职业锚定,某高校就业指导中心的实践表明,结合VR职业体验的指导模式,能使求职迷茫期缩短58%,对于特殊技能者,可探索自由职业、数字游民等新型就业形态。

-

社区支持的托底功能 杭州某街道创建的"青年赋能站"提供从技能培训到临时住宿的全链条支持,帮助蛰居青年在脱离原生家庭的环境中获得成长空间,该模式运行两年间,已成功协助37名青年实现社会再融入。

突破困局的关键认知升级

这个时代需要的不是流水线式的人才培养,而是允许不同成长节奏的包容性教育生态,东京大学教育学者佐藤学提出的"学习共同体"理论启示我们:真正的教育应构建家庭、学校、社会的支持网络,让每个生命都能找到适合自己的绽放方式,当24岁的青年按下人生暂停键时,或许正是家庭重新审视教育本质的契机——培养独立人格远比追赶社会时钟更重要。

在深圳某城中村的共享公寓里,曾蛰居三年的小林正在准备他的跨境电商创业计划,他的母亲在访谈中说:"当我学会把'我的儿子应该怎样'转变为'我的儿子需要什么'时,改变才真正开始。"这或许就是破解"茧居"困局的终极密码:用理解取代焦虑,以支持替代控制,在爱的土壤里重植成长的勇气。