窗外的梧桐树正抽出新芽,而你的小女孩也悄然迈入了情感萌芽的季节,当14岁的女儿书包里出现手写情书,或是手机里出现暧昧信息时,许多家长都会陷入焦虑的漩涡,这种情绪背后,往往隐藏着我们对子女成长的认知盲区——在这个短视频盛行、信息爆炸的时代,青少年的情感觉醒期正以我们难以想象的速度提前。

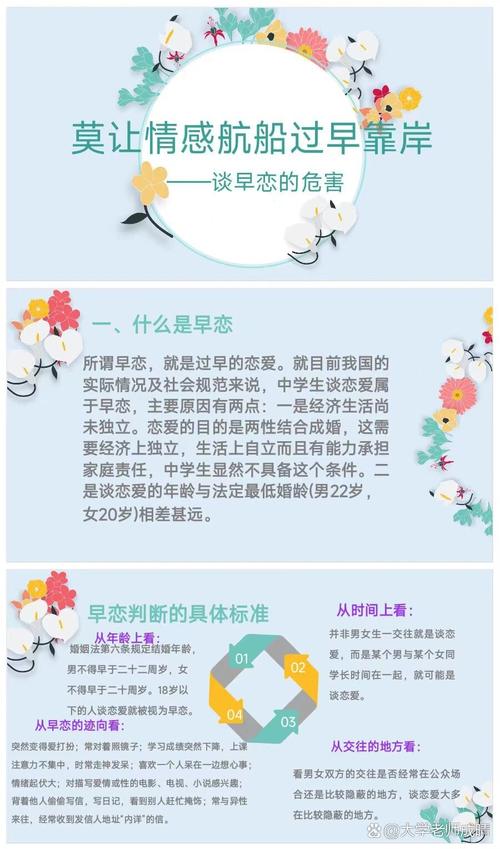

理解早恋现象的普遍性 根据2023年中国青少年研究中心的数据显示,初中阶段存在恋爱经历的青少年占比达37.8%,较十年前增长了近20个百分点,这个数字背后,是生理发育提前、社会环境变化、信息接触渠道拓宽等多重因素共同作用的结果,我们必须清醒认识到:情感萌动不是洪水猛兽,而是青春期发展的自然组成部分。

家长常见的沟通误区 "不许早恋"的禁令式教育往往会激发逆反心理,某重点中学班主任分享的案例极具代表性:当母亲发现女儿与男生互传纸条后,强行要求转学并没收手机,结果导致孩子产生严重厌学情绪,亲子关系彻底破裂,另一个极端是放任自流的态度,有位父亲对女儿说"只要不怀孕随便你玩",这种缺乏引导的纵容同样造成了孩子的情感认知混乱。

建立有效沟通的三步策略

-

构建信任基础:选择非正式场合开启对话,比如共同做烘焙时自然引出话题。"妈妈初中时也收到过男生的纸条呢"这样的开场白,能迅速拉近心理距离,切记要避免审问式语气,保持肢体语言放松。

-

情感引导四象限法:

- 认知维度:用"你觉得什么样的男生值得欣赏"代替"那个男生有什么好"

- 行为维度:讨论"如何平衡学习与社交"而非"不准私下见面"

- 价值观维度:通过影视作品分析健康的关系模式

- 安全维度:科普性教育知识而非单纯强调"保护好自己"

制定成长公约:与孩子共同商定交往原则,比如保持学业水平、晚上九点前回家、定期与家长交流感受等,某位智慧母亲的做法值得借鉴——她与女儿约定每月一次"闺蜜下午茶",在咖啡馆里平等交流情感困惑。

培养健康的恋爱认知体系 心理学家埃里克森的发展阶段理论指出,青春期核心任务是建立自我同一性,我们要帮助孩子理解:青涩的好感与成熟的爱情存在本质区别,可以推荐《怦然心动》《侧耳倾听》等影视作品,引导其思考"优秀的关系是相互成就"。

建议设置"情感模拟课堂",通过情景剧形式演练可能遇到的困境,比如收到贵重礼物该如何处理,遇到纠缠不休的追求者怎样应对,某实验中学开展的"情感素养工作坊"实践证明,经过系统训练的学生在建立亲密关系时明显更理性成熟。

家庭支持系统的构建 父亲的角色至关重要,有位工程师父亲的做法堪称典范:他每周固定与女儿进行"登山对话",在运动过程中自然讨论异性交往话题,既维护了青春期女孩的尊严,又建立了特殊的情感联结,母亲则需要控制过度焦虑,记住心理咨询师常说的那句话:"孩子的问题往往是家庭系统的投影"。

建议建立"成长观察日记",记录孩子的情绪波动周期、兴趣爱好变化,这些数据能帮助家长更精准地把握教育时机,同时要善用学校资源,与班主任建立信息共享机制,但切记不要演变为"监视联盟"。

典型案例解析 杭州某初中生小美(化名)的案例具有启示意义,当发现女儿与学长互生情愫后,父母没有立即制止,而是邀请男生全家进行郊游,在自然相处中,孩子们发现彼此的兴趣差异,家长则借机讨论大学规划等长远话题,最终这段朦胧情感自然转化为友谊,这种"第三方视角介入法"既保护了孩子的自尊,又实现了引导目标。

另一个反向案例中,高中生小雨因家长强行拆散恋情导致抑郁倾向,后来在心理医生建议下,父母通过书信道歉,并陪同女儿参加情感成长营,用三个月时间重建信任关系,这个案例提醒我们:补救永远比预防代价更大。

站在生命教育的维度,早恋危机实质是宝贵的教育契机,当我们放下"围追堵截"的教鞭,拿起"共同成长"的钥匙,就会发现:那个为朦胧情感烦恼的少女,正在学习人生最重要的课题——如何建立健康的亲密关系,正如教育学家蒙台梭利所说:"我们对儿童所做的一切,都会开花结果,不仅影响他的一生,也决定他的一生。"

或许你可以走到女儿身边,看着她的眼睛说:"妈妈想听听你对感情的看法,可以和我分享你的故事吗?"春风化雨的教育,永远始于真诚的倾听。