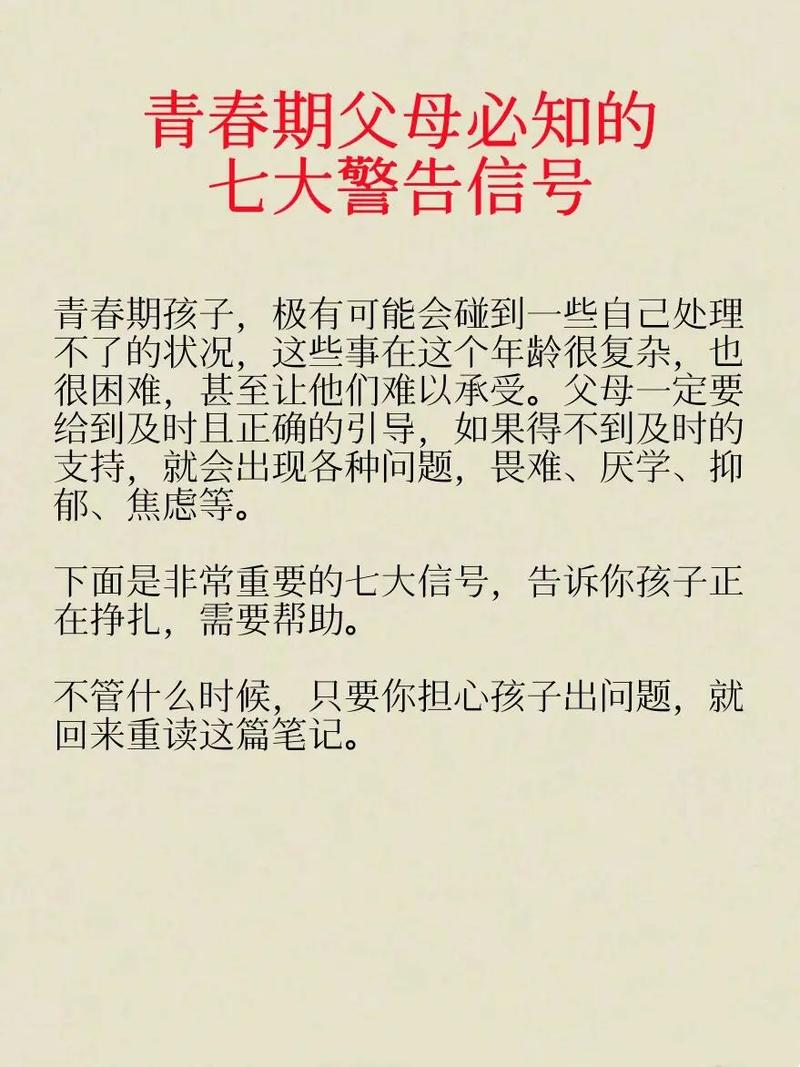

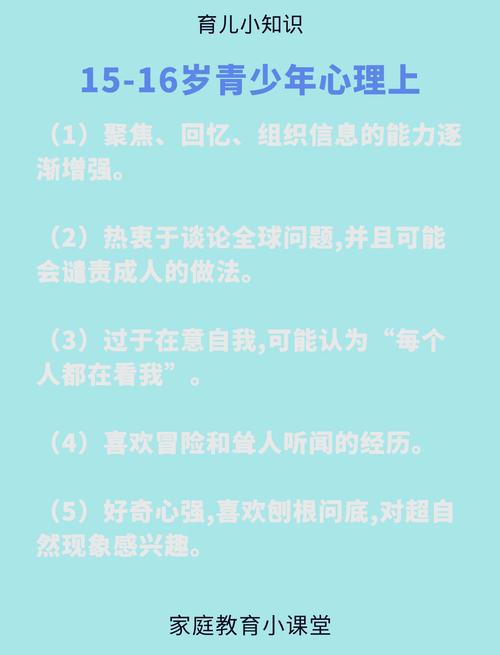

引言:被误解的"叛逆期"

十五岁被称为青春期的"暴风眼",这个阶段的孩子常被贴上"叛逆""难沟通"的标签,美国儿童心理学会2022年的研究显示,68%的青少年心理问题因家长将异常行为误判为正常叛逆而延误干预,作为教育工作者,我们观察到这个年龄段的心理危机正呈现低龄化、隐蔽化的趋势,亟需建立科学认知体系。

情绪过山车:超越生理波动的危险信号

典型表现:

- 连续两周以上出现清晨情绪低谷(心理学称为"晨重暮轻"现象)

- 对曾经热衷的事物突然失去兴趣(如放弃坚持3年的绘画学习)

- 出现非情境性情绪爆发(如吃着饭突然摔碗哭泣)

案例:杭州某重点中学的张同学,在物理竞赛获奖次日撕毁奖状,经诊断已处于抑郁症急性期,这类"反向情绪表达"往往被误认为耍性子,实则是心理系统失衡的预警。

社交退行:从寡言到失语的演变过程

异常轨迹:

- 选择性沉默(仅不与特定对象交流)

- 社交场景躯体化(集体活动时出现手抖、冷汗)

- 语言功能退化(句式退回小学水平,用词量锐减40%以上)

日本青少年研究所发现,当代15岁青少年的现实社交时长较十年前减少57%,但因此产生的绝对孤僻人群却增加2.3倍,当孩子连续三周拒绝所有线下社交,并出现病态性网络依赖时,需警惕"数码自闭症"的可能。

认知冻结:智力与成绩的诡异背离

警示现象:

- 解出奥数题却忘记乘法口诀

- 作文逻辑严密但无法完成简单填空

- 实验操作精准却读不懂题目要求

北京师范大学2023年调研显示,15岁群体中17%存在"知识碎片化认知",这种思维解离状态常被误判为学习态度问题,其本质是心理压力导致的海马体暂时抑制,需要神经心理联合干预。

躯体铭刻:心理创伤的生理翻译

具身化症状包括:

- 无器质性病变的周期性疼痛(多集中于胃部/心脏)

- 应激性皮肤反应(压力大时出现荨麻疹或湿疹)

- 进食障碍(暴食后催吐或连续12小时以上拒食)

上海瑞金医院青少年门诊数据显示,因心理问题引发的躯体症状就诊量五年增长300%,这些身体警报往往比语言表达早出现2-3个月,是关键的干预窗口期。

时间感知扭曲:危险行为的时间密码

病态特征:

- 将"短暂"认知为"永恒"(认为一次失利注定人生失败)

- 时间压缩错觉(觉得三年初中像三个月般短暂)

- 未来感缺失(拒绝讨论任何三个月后的计划)

这类时间认知障碍常导致自伤行为,德国马普研究所发现,实施自伤的青少年中83%存在时间感知偏差,当孩子频繁使用"永远""彻底"等绝对化时间表述时,需立即启动心理评估。

价值解构:幽默面具下的心理崩塌

危险信号:

- 对正向价值采取系统性嘲讽(如将助人行为解构为作秀)

- 建构虚无主义话语体系(认为所有努力都没有意义)

- 发展出完整的"丧文化"审美体系

这类表现不同于普通的批判思维,而是心理防御机制过度代偿的结果,英国剑桥大学追踪研究发现,持续6个月以上的价值虚无状态,有41%的概率发展为反社会人格障碍。

完美强迫:光明背后的心理沼泽

隐蔽表现包括:

- 作业反复擦写直至纸张破损

- 考试期间每小时称重防止发胖

- 每天用尺子测量双眼皮对称度

美国DSM-5诊断标准显示,这类"完美主义行为"在15岁女生中的发生率已达12%,表面看是自律,实则是用可控的仪式感对抗内心的失控焦虑,极易演变为强迫症。

干预策略:三维介入模型

- 生物维度:检测皮质醇水平、脑源性神经营养因子等生理指标

- 心理维度:采用房树人绘画测验、沙盘游戏等投射技术

- 社会维度:建立家庭-学校-社区联动的"心理缓冲带"

特别提醒:切忌将心理咨询等同于治疗,当孩子出现幻听、被害妄想等精神病性症状时,需在72小时内转介精神科医生。

跨越理解的鸿沟

十五岁的心理危机如同成长路上的暗礁,需要教育者用专业眼光穿透表象,当我们不再简单归因于叛逆,当学校建立心理健康分级预警系统,当家长学会识别早期信号,我们就能为青春期的孩子们构筑真正的安全岛,每个非常态行为的背后,都是孩子在用特殊语言呼唤理解。