小升初考试的现状:一场没有硝烟的"教育战争"

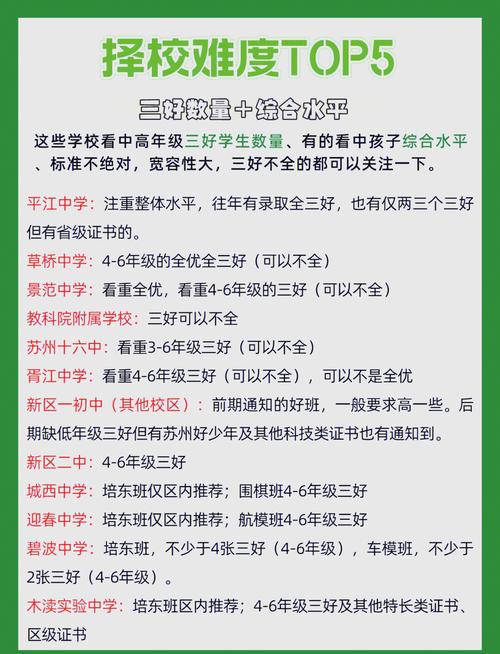

近年来,全国多地小升初考试的激烈程度已远超公众想象,北京海淀区某重点中学的报名录取比达到惊人的32:1,上海浦东新区部分民办初中入学考试平均分要求连续三年上涨12%,而某三线城市重点初中数学卷中竟出现高中知识点,这些数据背后,折射出中国基础教育阶段最残酷的升学竞争。

在家长群体中流传着这样一句话:"四年级开始备战小升初已是常态,五年级冲刺重点班是基本操作。"某教育机构调研显示,83%的五年级学生每周课外补习时间超过15小时,部分学生甚至出现神经性头痛、失眠等躯体化症状,一位六年级班主任坦言:"现在的考试难度已超出正常教学大纲范围,学生不得不提前学习初中知识。"

考试难度的三个核心维度

-

知识跨度陷阱

某重点中学的语文试卷中,文言文占比高达40%,要求赏析《史记·项羽本纪》选段;数学最后三道大题涉及初中几何证明与代数方程;英语阅读理解出现《经济学人》杂志原文改编文本,这种"超纲"现象导致正常教学体系失效,催生出庞大的课外培训市场。 -

思维转型挑战

从具体运算到形式运算的认知跃迁,要求学生具备抽象思维能力,例如某校"行程问题"的压轴题:

"甲、乙两人分别从A、B两地相向而行,甲每走30分钟休息10分钟,乙每走40分钟休息20分钟,已知两地距离180公里,甲速4km/h,乙速5km/h,问何时相遇?"

这道题需要建立时间分段模型,考察的已不仅是计算能力。 -

心理素质考验

某教育心理学团队跟踪调查发现,在模拟考试中,32%的学生因时间分配失误导致失分,17%的优等生因焦虑出现"考场空白"现象,重点中学面试环节设置的即兴演讲、团队协作等考核项目,更让许多内向型学生无所适从。

破解难题的四大核心策略

构建知识地图

建议家长协助孩子建立"三维知识体系":

- 横向维度:语数英三科均衡发展,避免偏科

- 纵向维度:小学知识系统化梳理(如数学可分为数论、几何、应用三大模块)

- 前瞻维度:选择性接触初中核心概念(如代数思想、物理单位换算)

培养高阶思维

通过"问题链教学法"提升思维深度:

例:从"鸡兔同笼"传统题出发

→ 拓展为"三轮车与自行车停车场问题"

→ 进阶到"不同轮数车辆混合的方程组建立"

→ 最终引导建立数学模型解决现实问题

考试技术打磨

重点训练三大应试能力:

- 时间管理:建议数学试卷前15道基础题控制在30分钟内完成

- 错题诊断:建立"错因分析表",区分知识性错误与心理性失误

- 应变策略:教会在遇到难题时采取"暂时跳过-心理暗示-二次攻关"的标准化流程

心理韧性培养

某知名中学设计的"抗压训练套餐"值得借鉴:

- 每周一次限时模拟考(环境噪音控制在50分贝)

- 每月开展"失败体验课"(故意设置超纲题目)

- 建立"成长型思维"日记制度(记录每日进步而非分数)

家长角色的重新定位

在重庆某重点初中的家长座谈会上,一位成功帮助孩子逆袭的母亲分享经验:"我从焦虑的监工转变为学习策略师,重点做三件事:收集各校真题建立数据库、分析孩子的思维偏好定制学习方案、与家教团队保持专业沟通。"这种角色转变带来显著效果:其子数学成绩三个月内从班级中等跃升至年级前10%。

需要警惕的是,过度干预可能适得其反,北京师范大学某研究显示,家长参与度与成绩提升呈倒U型曲线关系,当每日辅导时间超过2小时后,学习效率开始下降,建议家长把握"支持而不替代,关注而不焦虑"的原则。

教育改革的曙光与应对建议

随着"双减"政策深入推进,多地开始试点新的升学模式,上海推行的"综合素质评价体系"将社会实践、科技创新等纳入考核;成都某区实行"多校划片+随机派位"政策后,学区房热度下降23%,这些信号表明,单纯依赖考试分数的升学模式正在发生变革。

对于当下备考家庭,建议采取"双轨制"策略:

- 立足现有考试体系提升竞争力

- 同步培养核心素养(如编程思维、课题研究能力)

- 关注政策动态,提前布局多元化升学通道

破局之道在于教育本质的回归

当我们追问"小升初考试难吗",本质上是在叩问教育的终极目的,某教育家的箴言值得深思:"比攻克难题更重要的,是保持终身学习的热忱;比考入名校更珍贵的,是培养解决问题的智慧。"在这场没有终点的教育长跑中,唯有回归育人本质,才能让孩子真正具备应对未来挑战的核心竞争力。