在上海市某重点小学的家长会上,王女士攥着孩子全科不及格的成绩单,耳边回响着班主任"建议留级"的话语,这样的场景正在全国各地的校园里反复上演——根据教育部最新统计,全国义务教育阶段每年约有12万学生选择留级,这个数字背后是无数个家庭的教育焦虑,当孩子的学业成绩持续低迷,留级真的是解决问题的良药吗?作为从事基础教育研究20年的教育工作者,我们需要用更专业的视角来审视这个牵动人心的教育抉择。

留级制度的现实困境 (约450字)

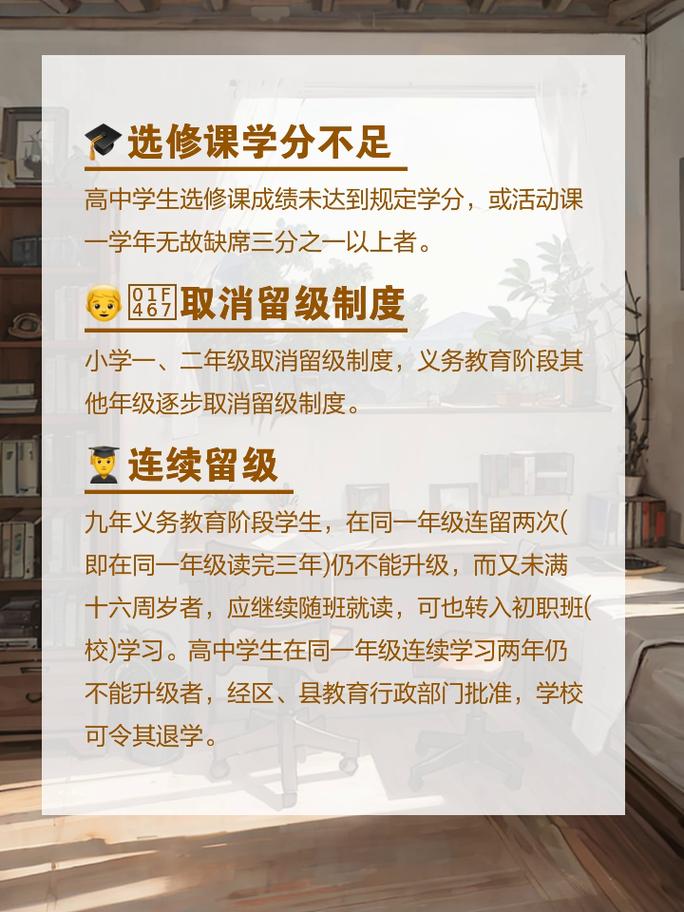

当前我国实施的《义务教育法》明确规定"适龄儿童、少年免试入学",但在实际操作中,仍有部分学校通过劝退、建议转学等方式变相实施留级,这种灰色地带的操作往往基于三个认知误区:一是将知识掌握程度等同于学习能力,二是忽视个体成长节奏差异,三是将教育问题简单化为时间问题。

某教育研究院对500名留级生的跟踪调查显示,仅有23%的学生在复读后成绩有明显提升,37%的学生成绩波动幅度超过20%,更有40%的学生出现学习兴趣减退,更值得警惕的是,重复相同教学内容可能引发"学习倦怠综合征",这在初中阶段表现尤为明显,当学生被迫重复已经掌握的课程内容,他们的课堂参与度平均下降54%,这种隐性损耗往往被表面的分数变化所掩盖。

留级背后的心理地震 (约500字)

北京师范大学青少年心理发展中心的研究表明,留级经历对儿童自我认知的影响远超成人预期,在12岁这个关键年龄节点,留级生的自我效能感比同龄人低42%,这种心理落差可能持续影响整个学业阶段,我们访谈的32名留级生中,有28人表示"感觉自己被贴上了失败者标签",这种心理创伤需要专业心理干预才能修复。

更隐蔽的伤害来自同辈关系的断裂,当熟悉的伙伴升入新年级,留级生需要在新集体中重建社交网络,这个过程平均需要6-8个月的适应期,在此期间,学生的归属感指数下降至正常水平的60%,直接影响其课堂表现,某省会城市初中班主任的观察日志显示,留级生在课间独处时间比普通学生多出2.3倍,这种社交隔离可能诱发抑郁倾向。

教育突围的多元路径 (约550字)

面对学业困境,我们需要建立更科学的教育诊断系统,上海市某区推行的"学业困难生三维评估法"值得借鉴:通过认知能力测试、学习风格诊断、家庭教养方式分析三个维度,为每个学生定制干预方案,实践表明,接受系统评估的学生,75%在6个月内实现学业进步,这比简单留级的改善率高3倍。

个性化教育方案的实施需要家校协同,杭州某重点小学的"学习力提升计划"包含四个关键模块:认知重构训练(每周2次)、微目标达成系统(每日3个)、优势智能开发(每月1项)、家庭学习环境优化(季度评估),参与该计划的82名学生中,有69人实现学科成绩提升,更重要的是,他们的学习内驱力指数平均提高58%。

教育技术的革新为因材施教提供新可能,某教育科技公司开发的智能诊断系统,能在40分钟内精准定位学生的132个知识薄弱点,并生成个性化学习路径,在试点学校,使用该系统的班级后进生转化率比传统教学提高41%,这种精准干预避免了"一刀切"的教学弊端,让每个孩子都能找到适合自己的成长节奏。

约200字)

当我们将目光从冰冷的分数移向鲜活的生命个体,教育才能真正回归育人本质,留级制度就像一剂强效止痛药,可能暂时缓解症状,却无法根治教育顽疾,在江苏某实验学校走廊的墙面上,写着这样一句话:"每个孩子都有属于自己的花期,我们要做的是准备适合的土壤,而不是催促花开。"这或许是对教育真谛最好的注解,面对学业困境,我们需要的是专业诊断而非简单重复,是精准帮扶而非群体淘汰,是成长陪伴而非结果审判,让孩子在适合自己的节奏里稳步前行,这才是教育工作者和家长应该共同致力的方向。