一、作业拖延背后的"三原色"密码

当孩子面对作业本迟迟不愿动笔时,许多家长习惯性地将问题简单归咎于"懒惰"或"态度不端正",但根据北京师范大学教育心理研究所2022年发布的《中小学生作业行为研究报告》显示,87%的作业拖延现象背后都存在复杂的生理、心理和环境交互作用机制。

在生理维度,学龄期儿童普遍存在的前庭觉发育滞后问题直接影响注意力的持续性,上海儿童医学中心神经发育科临床数据显示,约35%的7-12岁儿童存在不同程度的感统失调症状,表现为书写时容易分神、身体不自觉扭动等现象,睡眠质量调查更显示,我国小学生平均睡眠时间较国际标准少1.2小时,慢性睡眠不足直接导致大脑前额叶皮层活跃度下降30%。

心理层面,华东师范大学教育学部跟踪研究发现,作业拖延与"预期焦虑"密切相关,当孩子预估作业难度超出自我效能感时,大脑杏仁核会触发防御机制,产生典型的"战逃反应",更值得关注的是,62%的高拖延儿童存在"完美主义倾向",他们宁可不开始也不愿面对可能的失败。

环境因素中,触目惊心的数据来自清华大学人因工程实验室:普通家庭书桌区域的视觉干扰元素平均达到17项/平方米,声学环境噪音值普遍超过50分贝,这种多感官刺激环境使儿童注意力维持时间缩短至安静环境下的1/3。

二、构建专注力培养的"黄金三角"

(一)生理基础再造计划

建立"睡眠-运动-营养"的黄金三角机制至关重要,建议学童每日保证9小时分段睡眠,包含20分钟午间小憩,引入北欧教育体系推崇的"动态学习法",每25分钟学习后安排5分钟结构化运动(如跳绳、拍球),营养搭配方面,早餐应包含足量优质蛋白,下午加餐推荐蓝莓、核桃等健脑食品。

(二)心理效能提升方案

采用"微目标拆解法"破除畏难情绪,将作文分解为"构思角色-描写场景-组织对话"三个可量化步骤,每个步骤完成后立即给予具体肯定,引入"成长型思维"培养工具,如设计"错误收集册",将作业中的错题转化为"智慧宝石",定期开展家庭"挑战之夜",通过桌游培养抗挫折能力。

(三)环境优化工程

打造"三区两界"学习空间:将儿童房划分为学习区(冷光源+纯色背景)、休息区(暖色调+柔软织物)、成果展示区,严格执行"电子静默"制度,学习期间全家电子设备统一存放,声学环境建议维持在40分贝以下,可辅以α波背景音乐,清华大学建筑学院研究表明,坐北朝南且能看见绿植的学习区域,可使专注力持续时间提升28%。

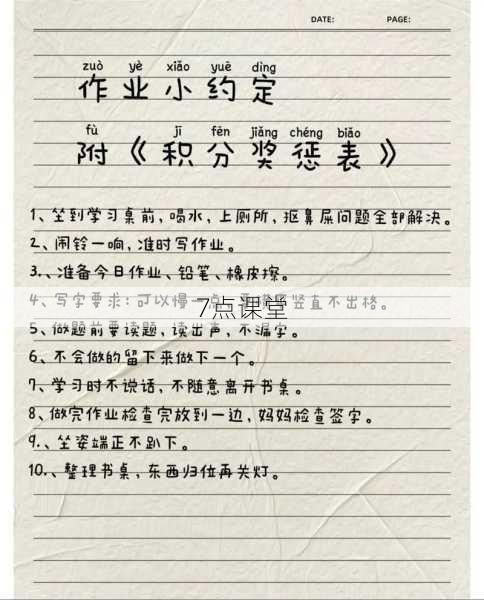

三、实操工具箱:从拖延到自主的进阶之路

(一)时间管理可视化系统

制作"作业进度星球图",将各科作业转化为不同颜色的星球板块,每完成一个模块即可点亮对应区域,使用沙漏计时器进行"太空漫游"挑战,设定15分钟为一个任务周期,周末开展"时间侦探"游戏,让孩子自主记录时间流向。

(二)任务拆解魔方策略

面对数学应用题时,教导孩子使用"问题解码器":

1、红面:圈出关键数字

2、蓝面:标记问题核心

3、绿面:列出已知条件

4、黄面:选择解题路径

5、白面:验证计算过程

6、橙面:总结方法要点

(三)正向反馈动力机制

建立"能力银行"积分体系,将专注时长、任务完成质量等转化为可积累的"能量币",每月举办"家庭学术发布会",让孩子展示作业成果,特别注意避免空洞表扬,而是采用"过程描述+价值肯定"的反馈模式,"今天你独立解出了第三道方程题,这种坚持尝试的精神值得点赞!"

四、警惕教养中的"专注力杀手"

某些习以为常的教育方式正在悄然破坏孩子的注意力品质:

1、过度代劳:代替孩子检查作业细节,剥夺自主性成长机会

2、负面暗示:"你就是注意力差"的定性评价

3、碎片化干扰:学习过程中频繁送水果、问问题

4、奖惩失衡:物质奖励过度导致内在动机萎缩

5、情绪传导:家长自身的焦虑情绪形成负面氛围场

首都师范大学家庭教育研究中心跟踪案例显示,经过6个月系统干预的32个家庭中,孩子作业效率平均提升57%,自主学习意愿指数增长43%,值得关注的是,所有成功案例都呈现出"家长认知升级先行"的共性特征。

静待花开的教育智慧

改变作业拖拉现象本质上是重塑孩子的自我管理体系,在这个过程中,教育者需要兼具科学家的严谨和艺术家的耐心,当家长能够从神经发育规律理解孩子的"慢",用系统思维代替碎片化纠正,用成长视角替代结果焦虑时,那些曾经令人困扰的作业时光,终将转化为滋养生命力的珍贵土壤,每个孩子内心都住着一位渴望卓越的学者,我们所要做的,只是为他点亮那盏不灭的探照灯。