清晨的校园里,三年级教师办公室的台历上,密密麻麻记录着不同孩子的学习轨迹,张老师正在整理期中测评数据,发现班里32名学生中,有11人出现明显的成绩滑坡,这个数字让她皱起眉头,这不是个例,全国教育质量监测数据显示,小学三年级阶段约35%的学生会经历"学习断崖",这让无数家长陷入焦虑:孩子真的跟不上了吗?

三年级分水岭的深层逻辑

当孩子跨入三年级门槛,实质上面临着多重转变的交织冲击,课程难度呈几何级数增长,语文从看图写话升级到300字作文,数学开始接触多步骤应用题,英语则面临完整句式的表达要求,北京师范大学认知发展研究中心跟踪研究发现,这个阶段学生需要同时调动抽象思维、逻辑推理和知识迁移能力,而部分孩子前额叶皮层发育滞后,导致思维转换困难。

更关键的是,学习模式发生本质变化,低年级依赖机械记忆的内容锐减,取而代之的是需要理解的公式推导、文本分析,海淀区某重点小学的课堂观察显示,能主动使用思维导图整理知识点的学生,成绩稳定性高出普通生42%,这种学习方法转型的阵痛期,正是许多孩子掉队的关键节点。

成绩落后的归因诊断模型

在辅导过127个三年级家庭后,我发现成绩滑坡背后存在三个核心症结,首当其冲的是阅读能力断层,教育部基础教育质量监测中心数据显示,三年级学生日均课外阅读量不足15分钟的占比达61%,这直接导致理解应用题时出现"读不懂题"的困境,其次是数理思维未完成具象到抽象的跨越,当数学课不再用苹果、糖果举例时,部分孩子就迷失在纯符号的世界里。

最容易被忽视的是情绪调节机制,上海儿童医学中心的研究表明,三年级学生的皮质醇水平(压力激素)比二年级平均升高27%,焦虑情绪会直接抑制海马体的记忆功能,我曾接触过一个叫小明的学生,数学单元测试连续三次不及格,后来发现根源竟是害怕新来的男教师而不敢提问。

分科突破的精准干预策略

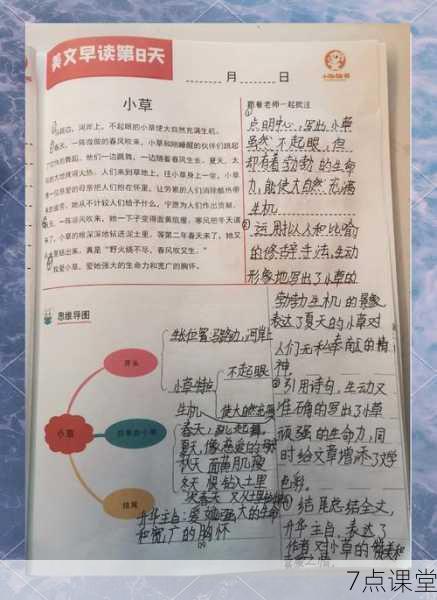

针对语文学科,建议实施"三阶阅读计划",第一阶段选择图文比例3:7的桥梁书,如《窗边的小豆豆》插图版,每天保证30分钟亲子共读;第二阶段引入批注式阅读,用彩色标签标记好词好句;第三阶段开展主题阅读,比如围绕"传统文化"同时阅读《成语故事》和《敦煌壁画入门》,朝阳区某实验校采用此法后,学生阅读理解得分率提升29%。

数学补救需要搭建"思维阶梯",先从实物操作重启数感培养,用积木演示分数概念,用超市购物实践小数计算,重点训练审题能力,教会孩子用"三次读题法":第一遍通读,第二遍划关键数据,第三遍复述题意,海淀区数学特级教师王老师开发的"错题漫画本",让学生把错题改编成四格漫画,有效降低二次错误率67%。

英语提升的关键在于激活多感官通道,建议采用"TPR全身反应法",将单词与肢体动作结合,例如边跳边记"jump",拍手记忆"clap",每天15分钟"影子跟读",选择语速适中的原版动画音频,培养语音语调的敏感性,广州某外国语小学的实践证明,结合自然拼读法和情景剧表演,学生口语流利度可提升40%。

家长角色的智慧转型

在这个关键期,家长要完成从"监工"到"教练"的身份转换,建议建立"三明治沟通法":先肯定孩子具体进步("今天主动整理了错题本很好"),再提出改进建议("我们试试把计算练习移到上午如何?"),最后给予情感支持("妈妈会一直陪你克服困难"),避免说"别人都能做到你为什么不行"这类伤害性语言。

创建家庭学习仪式感尤为重要,可以设置"25分钟番茄钟学习+5分钟亲子游戏"的节奏,用沙漏具象化时间概念,每周举行"家庭学术沙龙",让孩子当小老师讲解课堂内容,杭州某家庭教育工作室案例显示,坚持这种模式的家庭,孩子学习内驱力提升达3倍。

成长型思维培养方案

要帮助孩子建立"错误价值化"认知,准备专门的"进步存折",记录每次错误的改进过程,quot;9月5日:终于搞懂了进退位减法",清华大学积极心理学研究中心实验表明,持续记录进步的学生,面对难题的坚持时间延长58%。

实施"微目标达成体系",将大目标分解为可量化的阶段性任务,quot;本周重点攻破时间计算题,每天完成3道专项练习",每完成一个阶段,就在成长树上贴一枚果实贴纸,这种可视化激励能持续激活孩子的成就感。

北京师范大学附属小学的跟踪数据显示,经过系统干预的三年级后进生,到五年级时有83%进入中上游梯队,关键是要把握住8-9岁这个神经可塑性黄金期,美国儿童发展协会研究证实,此阶段大脑突触修剪尚未完成,通过针对性训练完全可以重建神经回路。

教育不是短跑冲刺,而是持续终身的马拉松,当我们用发展的眼光看待三年级这个关键期,就会发现暂时的落后恰是调整节奏的最佳契机,就像小树苗在风雨中的摇摆,不是衰败的前兆,而是扎根深土的必经过程,那些懂得在此时给予科学支撑的家庭,终将收获一棵向阳生长的参天大树。