“这孩子真不学好!”当这句话从家长、老师甚至邻居口中发出时,总带着一种责备的叹息与无奈,这种指责背后,却悄然隐没着一种沉重的责任错位——我们是否将“问题孩子”当成了替罪羊,用以掩盖更深层教育系统中的断裂?

孩子的行为从来不是孤立发生的个体事件,在无数被贴上“不学好”标签的案例中,一个共同的故事脉络渐渐浮现:孩子的问题行为,往往是成人世界失序的镜像与回响。

家庭:被忽视的根基性崩塌

家庭是儿童情感与行为发展的最初土壤,当这片土壤贫瘠、混乱或充满毒素,幼苗便难以笔直生长。

一个十四岁男孩,持续逃学、打架,屡次被学校警告,深入沟通后才发现,他常年目睹父亲酗酒后对母亲的暴力行为,家庭暴力如同毒液,浸透了他对世界的认知,他内心对“力量”的理解早已扭曲为“控制与伤害”,他潜意识里模仿着父亲的暴力行为,试图以这种扭曲的方式获取安全感与存在感,家庭中混乱、冲突或冷漠的情感氛围,是许多孩子行为失范的深层动因。

更隐蔽的伤害在于情感忽视,有些父母似乎提供了物质保障,却在情感上疏离冷漠,孩子长期得不到关注与回应,内心形成巨大空洞,他们可能通过极端行为(如自伤、攻击他人、故意违反规则)来填补这种情感空洞,只为唤起父母哪怕一点点关注。冷漠的忽视,如同无声的暴力,摧毁着孩子内心的秩序感与价值感。

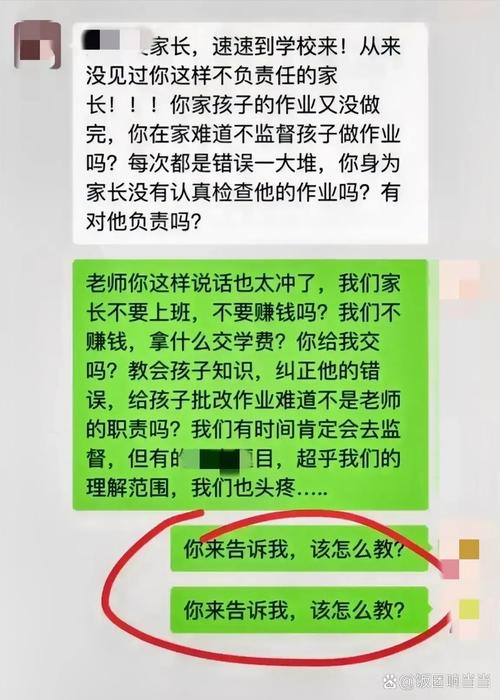

学校:单一评价的隐形暴力

学校本应是滋养多元生命的园地,然而在许多地方,它却变成了整齐划一的生产线,那些无法适应这条流水线的孩子,便轻易被打上“次品”标签。

“差生”、“后进生”、“问题学生”——这些标签一旦贴上,如同沉重的枷锁,标签效应开始运作:教师可能降低期望,同学可能疏远排斥,孩子逐渐内化这些负面评价,形成“破罐破摔”的消极自我认同——“反正我就是不行,我就是坏”,标签化的评价机制,制造着自我实现的预言。

更根本的问题在于单一的评价尺度,当学校过度聚焦于分数排名,将升学率奉为圭臬,那些在学术考试中表现不佳的孩子,其内在潜能——创造力、动手能力、领导力、艺术天赋、运动才能——便失去了被看见和肯定的空间,他们的闪光点被主流评价标准无情遮蔽,自信被碾压,价值感被剥夺,他们只能以“不学好”的姿态,在主流价值体系之外寻找存在感和成就感。当评价维度只剩下一条窄路,有多少孩子被推下了悬崖?

社会:系统性的倾斜与挤压

孩子并非生活在真空,社会结构性压力通过家庭、学校层层传导,最终压在孩子稚嫩的肩头。

城乡教育资源鸿沟、阶层固化带来的教育机会不均,是冰冷的现实,那些身处资源匮乏环境的孩子,起点已然落后,当他们在学业竞争中屡屡受挫,看不到上升的希望,便容易产生习得性无助和强烈的挫败感,这种绝望感,极易转化为对规则和秩序的漠视甚至反抗。所谓“不学好”,有时不过是绝望者在悬崖边的嘶吼。

消费主义与网络虚拟世界的裹挟,同样塑造着孩子的价值观和行为模式,过度追求物质、即时满足的刺激、虚拟世界中的暴力与放纵,不断冲击着尚未成熟的认知和自控能力,在缺乏有效引导和积极替代选择的情况下,孩子极易迷失其中。

出路:责任重构与系统疗愈

当孩子被推至“不学好”的审判席上时,我们需要的不是更锋利的指责之刃,而是集体反思的勇气与系统疗愈的智慧。

-

家庭:从归责到自省与修复 父母需深刻自省:家庭氛围是否健康?情感联结是否牢固?教育方式是高压控制、冷漠忽视,还是充满尊重与理解的积极引导?学习科学育儿知识,提升情绪管理能力,修复破裂的亲子关系,建立安全、温暖、有规则的家庭环境,是基础中的基础。

-

学校:从筛选到培育,从单一到多元 教育理念必须革新,学校应从“筛选机器”转变为“成长沃土”,摒弃唯分数论,建立多元评价体系,让每个孩子的闪光点都有机会被看见、被欣赏、被点燃,教师需要专业的支持,学习如何识别行为问题背后的心理需求,如何进行差异化教学和积极行为引导,而非简单粗暴的惩罚与标签化,营造包容、支持、鼓励尝试和接纳错误的班级与校园文化至关重要。

-

社会:从功利到人文,从割裂到协同 全社会需要反思功利主义教育导向,重视孩子的全面发展和精神健康,政策制定需向教育资源薄弱地区和弱势群体倾斜,努力弥合教育鸿沟,社区、公益组织、文化机构等应积极提供丰富、健康的课外活动空间和正向榜样力量,作为学校和家庭的有力补充,构建强有力的家校社协同育人机制,信息共享,目标一致,形成支持孩子成长的合力网络。

孩子不是“问题”,孩子是带着问题向我们发出求救信号的使者,所谓“不学好”,是孩子以其稚嫩却尖锐的方式,向我们展示着家庭、学校、社会系统中已然存在的裂痕与病痛。

当我们将审视的目光从孩子身上移开,转向反思我们共同构筑的这片土壤是否肥沃、阳光是否充足、风雨是否过于猛烈时,真正的改变才可能发生,教育不是一场“修理”孩子的工程,而是整个社会如何为生命提供健康、公平、充满希望的成长生态的集体责任。

孩子的未来,终究是我们共同责任最沉重的试金石。