当班主任王老师第三次打来电话,语气委婉地告知“小明最近课堂状态不太理想,总爱看窗外”时,李女士握着手机的手心微微出汗,她眼前浮现出昨晚辅导作业的场景——儿子眼神飘忽、手指无意识地抠着橡皮,任凭她重复讲解,知识点却像水珠滑过荷叶,不留痕迹,愤怒、焦虑、无奈瞬间涌上心头,那句“你到底有没有在听!”几乎要脱口而出,李女士的经历,是无数家庭无声的共鸣:孩子上课不听课,这道教育难题究竟该如何破解?

理解是破局第一步:探寻注意力飘散的根源

简单归咎于孩子“懒惰”或“不乖”,如同用钝刀解乱麻,往往适得其反,孩子课堂“神游”的背后,常是多重因素交织的复杂图景:

- 生理与神经发展的客观规律: 小学低年级孩子的注意力稳定性通常在15-20分钟,强行要求他们像成人一样持续专注45分钟,违背了大脑发育规律,神经系统发育较慢的孩子,更需要时间与耐心。

- 心理与动机的内在驱动: 当孩子觉得课堂内容枯燥、重复或远超其理解能力,“听不懂”直接转化为“不想听”,缺乏明确的学习目标与内在驱动力,课堂便失去了吸引力。

- 环境与习惯的隐形塑造: 熬夜、早餐马虎导致的精力不足;杂乱书桌、频繁弹出的手机通知带来的干扰;长期缺乏规律作息和任务规划训练……这些都在悄悄侵蚀孩子的专注力根基。

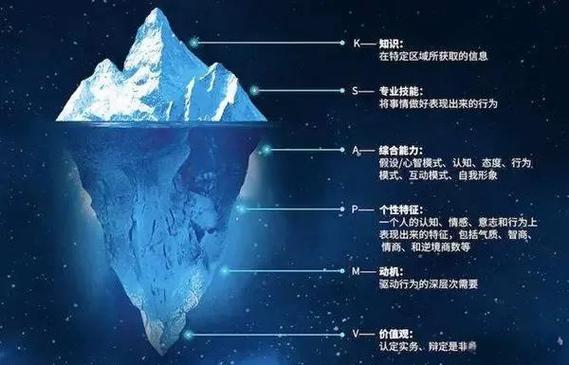

- 潜在挑战的无声信号: 某些注意力分散可能是更深层问题的表象,如注意力缺陷多动障碍(ADHD)、特定学习障碍(如阅读障碍)、未被察觉的视听困难,或由学业压力、社交困扰引发的焦虑情绪。

摒弃“高压”陷阱:家长常见错误应对的警示

面对孩子走神,许多家长本能地滑向无效甚至有害的应对模式:

- 情感暴力型: 怒吼、贬低(“你怎么这么笨!”)、威吓甚至惩罚,高压之下,孩子注意力被恐惧占据,学习兴趣被摧毁,亲子关系也伤痕累累。

- 过度干预型: 频繁联系老师施压、每节课后逼问细节、亲自“陪读”监督,这传递出不信任感,剥夺了孩子发展自我管理能力的机会,甚至引发逆反。

- 放任自流型: 认为“长大自然好”,或忙于工作无暇顾及,缺乏引导与支持,孩子的问题行为可能固化,学业差距越拉越大。

教育专家的工具箱:科学、共情、有效的五维策略

构建稳定支持系统:从生理基础到情绪安全

- 规律为王: 确保充足、高质量的睡眠(小学生建议9-11小时),建立稳定的作息表,尤其周末勿过度放纵,营养均衡的早餐是大脑高效运转的燃料。

- 打造“专注绿洲”: 家庭学习环境要简洁、安静、光线适宜,移除电子产品干扰,采用“番茄钟法”(25分钟专注+5分钟休息)等工具进行碎片化专注力训练。

- 情绪安全港: 当孩子沮丧地说“我学不会”时,请先共情:“妈妈/爸爸看到你觉得这个有点难,有点着急,是吗?” 再鼓励:“我们一起看看卡在哪里了。” 接纳情绪是解决问题的起点。

点燃内在驱动力:让学习与生活血脉相连

- 连接现实世界: 数学的购物计算、语文的写信应用、自然的公园观察……将抽象知识融入具体生活场景,孩子自然能感受到学习的意义与趣味。

- 挖掘兴趣火花: 若孩子痴迷恐龙,鼓励他阅读相关书籍,在课堂学到地质年代时引导联想;若热爱搭建,结合物理力学知识,兴趣是驱动专注的天然引擎。

- 目标可视化: 与孩子一起设定可达成的短期小目标(如“今天上课主动回答一个问题”),完成后给予具体肯定,用成长型思维替代结果评判:“这次笔记比上次清晰多了,进步真大!”

架设家校协作金桥:信任、沟通、一致性

- 与老师成为盟友: 主动、平和地与老师沟通(避免质问),了解孩子具体表现(何时、何种课程易分心?有无参与互动?),清晰表达家庭的支持意愿:“老师,我们在家可以从XX方面配合,您有什么建议?” 信任是协作的基石。

- 传递积极期待: 避免在孩子面前抱怨老师或学校,可转述老师的积极观察(即使很小):“王老师说你今天主动帮她擦黑板了,真棒!” 这能改善孩子的学校归属感。

- 保持教育一致性: 与老师商定简单、一致的课堂与家庭行为反馈机制(如每日/每周简单记录卡),避免孩子因标准混乱而无所适从。

培养核心元认知能力:成为自己学习的“指挥官”

- 预习的力量: 引导孩子提前浏览新课内容,圈出疑问点,带着问题走进课堂,如同有了“寻宝地图”,注意力更易聚焦。

- 笔记策略启蒙: 教孩子用简单符号(?表疑问,☆表重点)、关键词、思维导图捕捉信息,避免机械抄写,课后可一起补充、整理笔记。

- 课后“黄金三问”: 温和地请孩子回顾:“今天哪一点最有意思?”“哪个地方还有点迷糊?”“明天上课准备特别注意什么?” 促进反思与自我监控。

识别信号,适时寻求专业支持 若长期、多场景的注意力困难伴随多动、冲动、情绪剧烈波动或明显学业落后,需警惕潜在神经发育问题,及时寻求儿科医生、发育行为科或专业心理机构的科学评估,早期识别与干预(行为训练、必要时合理药物治疗)效果显著,这并非“贴标签”,而是为孩子提供必要的支持工具。

案例点亮路径:小明的转变之旅

李女士放下了焦虑,开始行动,她与王老师深度沟通,得知小明常在下午数学课走神,家中,他们调整作息,保证睡眠;用“恐龙币”引入积分制,奖励小明主动记录一个课堂疑问;李爸爸每晚和小明玩10分钟“专注力大闯关”游戏(如舒尔特方格),王老师则在课上适时给小明一个鼓励眼神,或请他分发教具增加参与感,两个月后,王老师反馈:“小明像换了个人,数学课上眼睛里有光了!” 这束光,源于理解、策略与坚持。

教育是静待花开的艺术

孩子注意力的培养,不是一场家长单方面发力的疾风骤雨,而是一场需要智慧、耐心与爱的共同跋涉,当我们放下“立竿见影”的急切,转而理解行为背后的密码,善用科学方法搭建支持系统,我们不仅是在解决“不听课”的表象,更是在呵护孩子内在的成长力量,培养他们面向未来的关键素养——自主学习的舵盘,终将稳稳交到他们自己手中。

课堂里的每一次专注凝视,都是思维火花在寂静中迸发;每一次有效倾听,都是知识土壤下根系在悄然延伸,真正的教育者,懂得在喧嚣的时代守护这份珍贵的“静气”,以智慧之光照亮孩子内在的专注力灯塔——因为未来属于那些能沉浸于深度思考、在信息洪流中锚定方向的心灵。