初秋的校园里,初三学生小宇用力摔上家门,书包砸在地上发出沉闷的响声。“我受不了了!班主任就是针对我!”他对着父母吼出这句话时,眼眶通红,拳头紧握,母亲的手悬在半空,那句“老师都是为你好”卡在喉咙里——她知道,此时任何说教都只会让儿子更愤怒,在书房的角落,一张撕碎的月考卷静静躺着,鲜红的批注格外刺眼:“态度不端!重写!”

初三,一个被中考倒计时、青春期风暴和成长迷茫同时裹挟的特殊阶段,当孩子对班主任老师产生强烈的厌恶情绪,这场“师生对立”的硝烟往往迅速弥漫至整个家庭,父母们站在十字路口:是该坚定地维护师道尊严?还是无条件站在孩子这边对抗“不公”?抑或能找到第三条智慧之路?

深挖“厌恶”的根系:不只是孩子的任性

- 青春期的“情绪风暴”遇上高压锅: 初三学生处于自我意识爆发期,对权威天然敏感且质疑,生理激素波动加剧情绪起伏,而中考压力如同悬顶之剑,班主任作为最直接的学业管理者、纪律约束者,其任何批评、要求或忽视,都可能被脆弱而敏感的自尊心放大解读为“针对”和“刁难”,一句平常的提醒“作业要认真”,在孩子耳中可能就是“他/她觉得我蠢”的否定。

- “频道”错位的教学风格与期望落差: 教师风格千差万别,有的雷厉风行、要求严苛;有的细致温和、强调自主;有的幽默风趣;有的严谨刻板,一个渴望被鼓励、期待轻松氛围的孩子,遇到一位以“铁腕”著称、不苟言笑的班主任,其不适应感和抵触情绪会几何级增长,同样,一个渴望挑战、思维活跃的学生,若觉得班主任教学方式陈旧、缺乏启发,失望也会演变为厌恶。

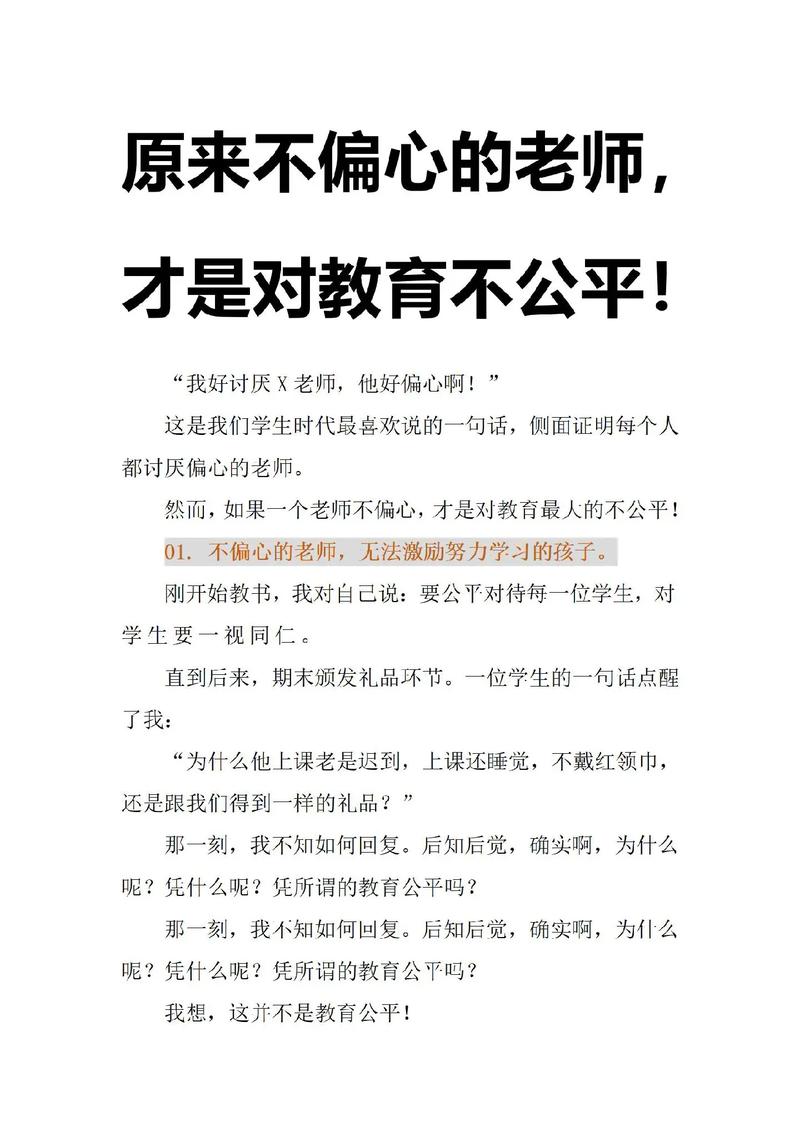

- 沟通的“高墙”与“误伤”的累积: 沟通是师生关系的润滑剂,若班主任因工作繁忙、个性使然或方法不当,未能及时、耐心倾听学生的解释或感受,或者在处理班级事务、学生矛盾时,让孩子感受到不公(如偏袒、误解),每一次未被妥善处理的“误伤”都会成为砌筑“厌恶”高墙的砖石,一个未被澄清的误会,一次当众不留情面的批评,足以在孩子心中埋下长久的芥蒂。

- “同盟”的裹挟与标签的强化: 青春期孩子极重同伴认同,当班级小群体中对某位老师存在普遍负面评价时,个体很容易被裹挟其中,为了“合群”而强化甚至放大对老师的不满,一句“XX老师最讨厌了”的牢骚,在同伴圈中反复传播,可能演变成群体性的情绪标签,加剧个体孩子的负面感受。

- 家庭期待的“无形压力”转嫁: 有时,孩子对班主任的厌恶,也可能是对父母过高期待、家庭沉重升学压力的一种潜意识转移,班主任作为学业的直接监督者,首当其冲成为了孩子宣泄焦虑和反抗压力的“替罪羊”,孩子内心深处呐喊的“别再逼我了”,可能错误地指向了那个每天督促他学习的班主任。

家长作为“战略桥梁”:从对立走向理解

当孩子表达对班主任的强烈不满时,父母的第一反应至关重要,以下策略,旨在搭建沟通与理解的桥梁:

- 第一步:深度倾听,做孩子情绪的“安全港湾”

- 按下“评判暂停键”:当孩子抱怨时,忍住立即为老师辩解(“老师肯定是为你好”)或简单否定孩子(“肯定是你不对”)的冲动,你的急于评判,会瞬间关闭孩子的心门。

- 全身心倾听与共情:专注地看着孩子,用“嗯”、“是这样啊”、“听起来你真的很生气/委屈”等语言传递理解,尝试复述孩子的感受:“你是说,你觉得老师当着全班批评你,让你觉得特别丢脸,很愤怒,对吗?” 理解感受不等于认同行为,但让孩子感到被“看见”是解决问题的基石。

- 引导具体化表达:帮助孩子从笼统的“讨厌”中剥离出具体事件。“发生了什么让你这么想?”、“老师说了什么?做了什么?”、“当时你的感受和反应是怎样的?” 具体事件是后续理性分析的基础。

- 第二步:理性分析,引导孩子“换位思考”

- 抽丝剥茧看事件:与孩子一起,像侦探分析案情一样,回顾引发冲突的具体事件,引导思考:

- 老师的初衷可能是什么?(维持纪律?强调重点?担心成绩?)

- 老师是否了解事情的全部背景或你的真实想法?

- 你的反应(如沉默、顶撞、消极抵抗)可能给老师传递了什么信号?

- 是否存在误解或信息差?

- 尝试“穿上老师的鞋”:引导孩子思考班主任的处境:“如果你是班主任,面对全班几十个学生,要保证教学进度、维持课堂秩序、关注每个人的状态,还要应对学校的考核压力,你觉得容易吗?他/她那样做,背后可能有什么难处或考量?” 这不是为老师开脱,而是拓宽孩子的视角,减少绝对化的“敌人”思维。

- 区分“行为”与“人格”:帮助孩子理解:不赞同甚至反感老师的某个具体行为或要求,不等于否定老师整个人及其全部付出,批评某次作业批改方式,不等于认为老师“一无是处”或“故意害我”。

- 抽丝剥茧看事件:与孩子一起,像侦探分析案情一样,回顾引发冲突的具体事件,引导思考:

- 第三步:赋权孩子,教授“破局”沟通术

- 演练“非暴力沟通”:教孩子用清晰、冷静、尊重的方式表达自己:

- 陈述事实(非评价): “老师,昨天的数学课上,您说‘这么简单的题还错,脑子在想什么?’(具体话语)”

- 表达感受: “这句话让我感到很难受,也很羞愧。”

- 说明需求/请求: “我希望在没做好时,能得到更具体的指导,或者私下提醒,我以后也会更认真检查。”

- 选择合适时机:建议孩子避开老师忙碌或情绪不佳时,如课间匆忙时、刚发完火后,可以写一张简短的纸条:“老师,关于昨天的事,我有一些想法想和您沟通一下,您什么时候方便?” 或者放学后礼貌询问。

- 强调目标导向:沟通的目的不是为了“吵赢”老师,而是解决问题、改善关系,让自己的学习环境更舒适,聚焦于“我希望以后怎样”,而非纠缠于“你当时错了”。

- 鼓励尝试与接纳结果:肯定孩子主动沟通的勇气,无论结果如何(老师态度改变、有所解释或依然如故),都值得鼓励,如果老师反应积极,是意外之喜;如果效果不显,孩子也已尽力表达,内心会更坦然。

- 演练“非暴力沟通”:教孩子用清晰、冷静、尊重的方式表达自己:

- 第四步:智慧介入,搭建家校“协作之桥”

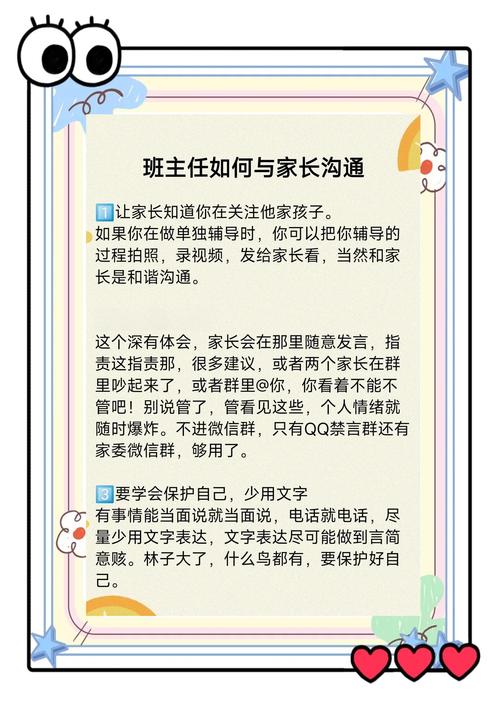

- 评估介入必要性:并非所有情况都需要家长直接找老师,对于偶发小摩擦、孩子情绪已平复且表示能处理的情况,可优先让孩子自己尝试沟通。

- 选择恰当方式与时机:

- 首选私下面谈: 提前预约,避免在老师上课、开会或处理班级紧急事务时打扰,电话或微信文字沟通容易产生误解,面谈更佳。

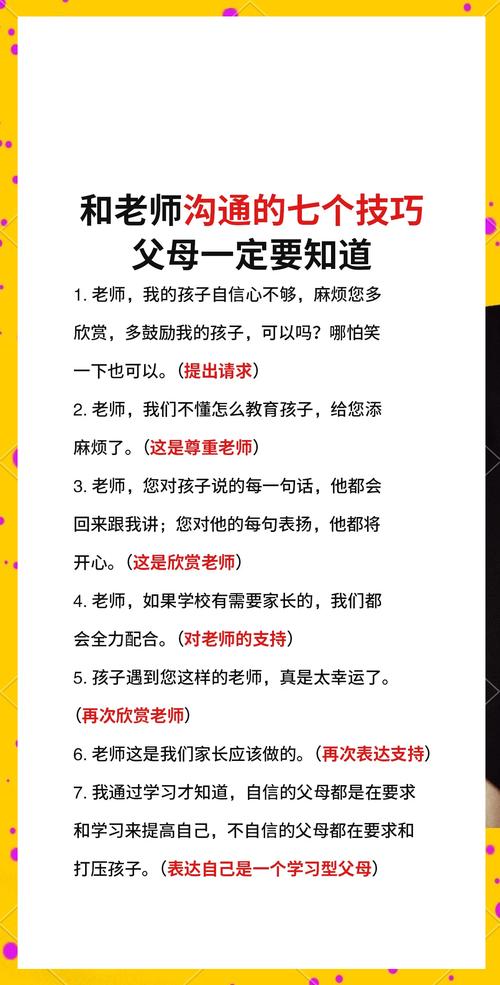

- 态度:尊重、合作、求解: 开场白至关重要:“X老师您好,占用您时间了,最近孩子在家提到在XX事情上情绪反应比较大(简述具体事件,避免笼统指责),我们很重视,想和您交流一下,看看我们家长能配合做些什么,一起帮孩子调整好状态?” 传递的是合作意愿,而非兴师问罪。

- 核心:信息对称与共同目标: 坦诚说明孩子在家反映的情况和感受(注意措辞,避免控诉),也真诚倾听老师视角和班级管理的考量,强调共同目标:“孩子正值初三关键期,我们都希望他/她能心态平稳、专注学习,您看,针对XX情况,我们家长在家可以怎么配合您的工作?”

- 聚焦解决方案: 探讨具体的、可操作的改进点。“孩子说觉得您对他发言不够积极有点失望,我们鼓励他多举手,您看能否在他尝试时多给些机会和鼓励?” 或 “关于作业反馈,孩子有时对严厉评语接受不了,您看我们能否约定一个更温和的私下提醒方式?”

- 慎用“投诉”: 除非涉及严重的不当行为(如人格侮辱、体罚等原则性问题),否则轻易动用“投诉”渠道,极易将关系推向彻底对立,最终受损的是孩子在校的处境。

孩子作为“主动破冰者”:在适应中成长

家长和老师的努力是外因,孩子自身的认知调整和行动才是破局关键:

- 接纳“不完美权威”: 引导孩子理解,老师也是普通人,有自己的性格、风格、压力甚至缺点,要求老师处处符合自己心意是不现实的,学会与“不完美”但本质负责的老师相处,本身就是一项重要的社会适应能力。

- 寻找“共同利益点”: 让孩子明确:无论对老师个人观感如何,班主任的核心工作目标与学生的核心利益(顺利毕业、考入理想高中)在根本上是一致的!聚焦于“如何利用好老师这个资源助力自己目标达成”,而非纠结于个人好恶。“虽然不喜欢他说话方式,但他的解题方法确实高效,我先把这招学会。”

- 建立多元支持系统: 鼓励孩子不要将情感和学业支持完全寄托于班主任一人,遇到困难时,主动寻求其他科任老师、信任的同学、学校心理老师的帮助,拓宽支持网络能有效缓解对单一关系的过度依赖和不满。

- 专注于“自我掌控感”: 将注意力从“老师如何对我”转向“我该如何行动”,制定清晰的学习计划,管理好自身情绪和行为,当孩子感受到通过自身努力取得的进步和掌控感时,对外界(包括老师)的负面评价会更具免疫力。

需要警惕的“雷区”:

- 家长切忌“火上浇油”: 公开在孩子面前贬低、嘲讽班主任(“你们老师水平太差!”、“他就是故意整你!”),这不仅彻底破坏师生关系,更会让孩子失去对学校和教育的基本尊重,后患无穷。

- 避免“越俎代庖”或“放任自流”: 大包大揽直接替孩子“出头”解决所有问题,剥夺其成长机会;或认为“孩子讨厌老师很正常,不用管”,忽视潜在的情绪淤积和学业影响,都是不可取的。

- 勿以单一事件定全局: 因一次冲突或误解就彻底否定班主任的所有工作和付出,标签化看待其人。

去年深冬,小宇的母亲在与我详谈后,选择了预约班主任面谈,她没有指责,而是分享了小宇因月考失利在家中崩溃的情形,以及小宇渴望被认可的心结,班主任听后沉默片刻,坦诚近期因升学指标压力巨大,语气确实急躁了些,未顾及小宇细腻的心思,那次谈话后,班主任在批改小宇周记时多写了几句鼓励的话;而母亲则在家引导小宇看到老师深夜还在班级群答疑的身影,冰冻的关系并未瞬间融化,但裂痕处已开始透光,当小宇主动向老师请教一道难题并得到耐心解答后,他回家轻声说:“他讲题还挺清楚的。”

师生关系的困境,往往折射出青春期心灵在高压下的迷茫与呐喊,当孩子发出“讨厌”的信号,这并非叛逆的终点,而是情感教育的关键路标。 智慧的父母懂得,此刻最有力的支持不是简单的站队,而是成为孩子情绪风暴中的罗盘,引导他们在理解他人与坚守自我之间寻得平衡,每一次对复杂关系的成功梳理,都是孩子社会能力成长的隐秘基石,其价值远超一次考试的分数,在通往中考的路上,孩子最终需要带走的不仅是知识,更有在荆棘中依然能与人合作、与世界和解的能力——这才是教育赋予他们最坚实的铠甲。