“妈妈,我不是故意的…就是眼睛自己闭上了…” 小学三年级的小宇在又一次被老师“点名”后,对着焦虑的母亲低声解释,这样的场景,如今在无数家庭和教室中反复上演,课堂上的困倦仿佛无声的潮水,悄然淹没孩子的学习热情与专注力。

当孩子一上课就犯困,这绝不是简单的“懒惰”或“不爱学习”所能解释,它犹如一个复杂的警报系统,提示着我们孩子的生理节奏、学习环境、内在动机乃至整个教育生态链中可能存在的深层隐患,解开这背后的密码,需要专业视角的深度剖析。

生理节律:被忽视的生物钟密码

- 睡眠负债危机: 《2022中国国民睡眠报告》尖锐指出,我国中小学生平均睡眠时长严重低于教育部推荐的9-10小时标准,近七成孩子存在明显睡眠不足,长期累积的“睡眠债”如同沉重的枷锁,在需要高度专注的课堂上,大脑只能被迫启动“低功耗模式”,困倦成为必然结果。

- 青春期的生理“时差”: 青春期启动,孩子体内的褪黑素分泌高峰显著后移,导致自然入睡与清醒时间推迟,强制要求他们在与自身生物钟严重冲突的清晨时分保持高效学习,无异于要求成人持续在凌晨三点保持清醒工作状态——其困难程度可想而知。

- 营养失衡的隐形推手: 高糖、高碳水的早餐(如白粥、馒头、甜面包)虽然能带来短暂的血糖飙升,但紧随其后的血糖骤降会迅速引发疲劳与注意力涣散,蛋白质、健康脂肪及复合碳水摄入不足,使大脑在课堂中途就陷入“能量枯竭”状态。

课堂环境:无形中消耗精力的“战场”

- 缺氧的“学习温室”: 门窗紧闭、人头攒动的教室,空气流通不畅导致二氧化碳浓度极易超标,当CO2浓度超过1000ppm(常见于未及时通风的教室),认知功能、决策速度和专注力便开始显著下降,大脑在低氧环境中,效率自然大打折扣。

- 感官输入的失衡: 长时间单一、静态的听课模式,缺乏肢体活动与互动刺激,极易引发大脑特定区域的疲劳,久坐不动更导致血液循环减缓,流向大脑的氧气和养分减少,困意乘虚而入。

- 无形的感官干扰: 持续而单调的教师语调、缺乏变化的课堂节奏、甚至教室照明中过量的蓝光成分(尤其来自电子屏幕),都可能在不经意间诱发大脑的疲劳感和抑制状态。

心理动因:压力下的“保护性休眠”

- 学习压力的“保护性抑制”: 当课业难度远超孩子当前理解能力,或学习节奏过快令其无法跟上时,持续的挫败感和焦虑感会触发一种心理防御机制——大脑通过“关闭”部分认知功能来回避痛苦体验,困倦,有时恰恰是这种心理保护的外在表现。

- 兴趣缺失的内在消耗: 对所学内容感到枯燥、无法理解其意义或价值时,孩子难以产生内在学习动机,维持注意力需要消耗巨大的意志力资源,这种“强撑”状态极易导致精神能量的快速耗竭,困倦随之而来。

- 情绪困扰的隐形拖累: 家庭矛盾、同伴关系紧张、校园隐性压力等情绪问题,会持续消耗孩子的心理能量,背负着这些无形重担进入课堂,孩子用于专注学习的心理资源早已所剩无几。

破解困局:构建多维支持系统

-

筑牢生理基石:

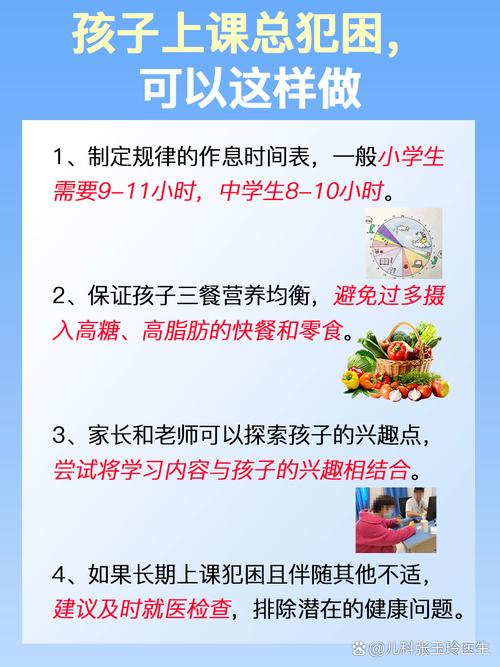

- 睡眠优先战略: 家庭需严格保障孩子的睡眠时长与质量,固定入睡与起床时间(即使在周末也尽量保持规律),打造安静、黑暗、凉爽的睡眠环境,睡前一小时远离电子屏幕蓝光。

- 优化营养供给: 早餐务必包含优质蛋白质(鸡蛋、牛奶、豆浆、瘦肉)、复合碳水化合物(全麦面包、燕麦)及健康脂肪(坚果、牛油果),减少课间零食中的精制糖分,备足饮水。

- 巧用光照调节: 鼓励孩子早晨接受充足的自然光照(上学路上、课间休息),有助于校准生物钟,抑制褪黑素分泌,提升日间清醒度。

-

重塑课堂活力:

- 环境赋能: 学校应建立课间强制通风制度,增加绿植改善空气质量,科学设计教室照明,减少眩光和频闪,推广使用符合人体工学的课桌椅。

- 教学革新: 教师需打破“满堂灌”模式,灵活穿插提问、小组讨论、动手实践、短时站立活动(如1-2分钟的伸展),运用多媒体、故事化、情境模拟等多元化教学手段,提升课堂吸引力与参与度,关注个体差异,分层设计任务,降低持续挫败感。

- 动态学习: 推广“动中学”理念,在课堂中合理融入身体活动元素,如配合教学内容的简单手势操、短暂站立答题、小组合作走动等,促进血液循环,激活大脑。

-

滋养心理动力:

- 减压与赋能: 家长和教师需密切关注孩子的情绪状态,减少过度施压,帮助孩子设定合理目标,将大任务分解为小步骤完成,及时肯定其努力与微小的进步,逐步积累胜任感。

- 点燃内在兴趣: 将学习内容与孩子的日常生活、兴趣爱好建立联系(如用喜欢的游戏角色讲数学题,用热点事件分析语文阅读),展示知识在现实世界中的实际应用,激发好奇心和探索欲。

- 开放沟通渠道: 营造安全、信任的氛围,鼓励孩子表达课堂感受(听不懂、觉得无聊、害怕提问等),认真倾听,共同寻找原因和对策,而非简单责备。

-

家校医协同:

- 保持深度沟通: 教师及时向家长反馈孩子在课堂的精神状态(非仅批评犯困行为),家长也主动告知孩子在家睡眠、情绪及健康情况,信息互通是有效干预的前提。

- 警惕潜在健康问题: 若孩子长期严重嗜睡,调整作息和环境后仍无改善,务必排除睡眠呼吸暂停综合征、贫血、甲状腺功能异常、慢性鼻炎、食物过敏/不耐受等生理疾病可能,及时就医排查。

- 专业支持介入: 对于存在显著注意力困难(如ADHD倾向)、持续情绪低落或严重学习障碍的孩子,寻求学校心理老师、教育心理学家或专业医疗机构的评估与指导至关重要。

当孩子伏在课桌困倦无力,那低垂的眼帘恰似无声的叩问,敲击着教育系统与家庭环境共同构建的生态链,课堂困倦这一现象,并非孤立存在;它是一面多棱镜,折射着生理节律、环境营造、心理动力与教育理念的交织作用,苏霍姆林斯基曾说:“教育的效果取决于学校家庭的一致性,如果没有这种一致性,学校的教学和教育过程就会像纸做的房子一样倒塌。” 唯有当我们真正尊重儿童身心发展规律,以科学态度审视课堂生态,用协同之力搭建支持系统,才能驱散笼罩在孩子们眼前的困倦迷雾。

当每一个课堂都能成为滋养活力与思维的沃土,当每一次学习都能点燃内在探索的火焰,那曾经沉重的眼皮必将抬起,取而代之的是孩子眼中澄澈而专注的光芒——那光芒,正是教育最动人的回响。