直面现象:初中生学习倦怠的深层原因

在近五年的教育观察中,某省会城市初中教师协会的调研显示:约42%的初二学生存在明显学习动力不足现象,这一数据在初三阶段更是攀升至55%,这些数字背后,折射出的不仅是简单的"不爱学习"问题,而是青春期成长与教育体系碰撞产生的复杂矛盾。

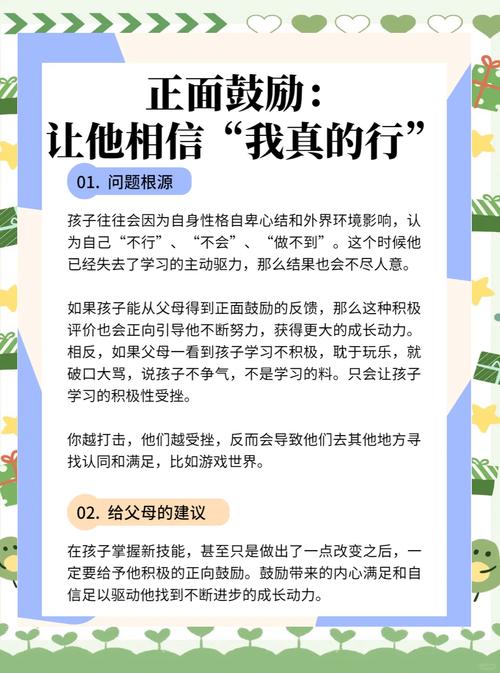

初中阶段的学生正处于身心剧变的"心理断乳期",他们开始质疑既有规则的合理性,却又缺乏成熟的判断能力,当传统教育中"填鸭式"的教学方法与这个年龄段特有的心理需求相冲突时,学习就变成了对抗的战场,一位曾辅导过327名厌学学生的心理咨询师发现,73%的案例根源在于"价值感缺失"——学生感受不到学习与自身生命的真实连接。

重建认知联结:让知识回归生活本源

在北京市某重点中学的教改实验中,生物教师将教材中的"生态系统"单元转化为校园生态园建设项目,学生需要实地测量光照强度、计算植物生长空间、设计昆虫旅馆,这种"做中学"的方式使该班级单元测试优秀率提升了28%,更关键的是有91%的学生表示"开始理解学习的意义"。

这种成功案例验证了认知心理学中的"情境学习理论":当知识镶嵌在真实的问题情境中时,记忆保持率可从被动学习的5%提升至主动学习的90%,家长可以尝试:

- 将数学应用题改为计算家庭旅游预算

- 用英语剧本排练家庭情景剧

- 通过超市购物实践百分比计算 这些生活化迁移不仅能提升学习兴趣,更能培养解决问题的核心素养。

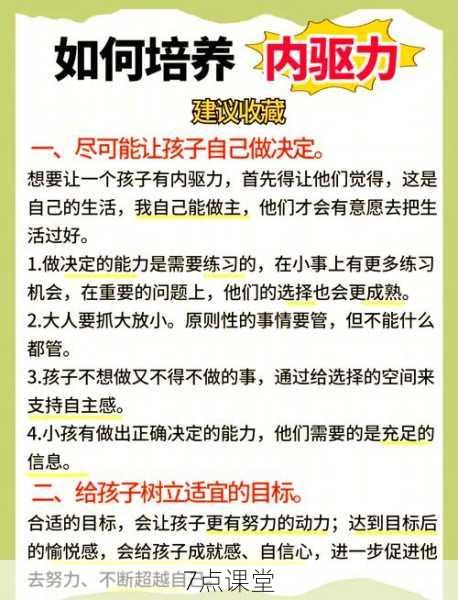

重塑激励机制:从"分数驱动"到"成就驱动"

华东师范大学团队曾进行为期三年的追踪研究,发现持续使用物质奖励的学生,其学习内驱力每年下降19%,而采用"成长见证法"的对照组,学习持久性提升了34%,这印证了德西效应(Deci Effect)的警示:外部奖励过度会侵蚀内在动机。

有效的激励系统应包含三个维度:

- 即时反馈:建立"学习成就银行",将每日小进步可视化

- 过程认可:强调"你攻克难题的坚持很了不起"而非"考得好真聪明"

- 价值赋予:引导发现"三角函数在游戏编程中的实际应用" 某民办初中引入的"学科护照"制度值得借鉴:学生通过完成实践任务收集印章,集齐指定数量可兑换"学术特权",如参与教研会议或设计校园活动。

重构师生关系:从知识权威到成长伙伴

广州某实验学校的数据显示,当教师每周增加20分钟个性化交流时间,学生课堂参与度提升41%,这印证了罗杰斯人本主义教育观:教育本质是关系的建立,建议教师实践"3×3沟通法则":

- 每日3次积极注视

- 每周3次个性化反馈

- 每月3次成长对话

家长角色则需要完成从"监工"到"教练"的转变,有位父亲的做法值得借鉴:他与孩子签订"学习同盟协议",约定各自的发展目标(父亲考取职业资格证,孩子提升数学成绩),每周交流进度,这种平等的成长伙伴关系,使孩子数学成绩三个月内从68分提升至89分。

再造学习场景:突破教室的时空边界

斯坦福大学学习科学中心的研究表明,动态学习环境能使知识留存率提升60%,某地初中开展的"城市探索者"项目证实了这一点:历史课在博物馆进行,物理课转入科技馆,作文课搬到城市广场,这种空间转换带来的新鲜感,使学生平均作业质量提升27%。

技术工具的合理运用同样关键,建议采用"721数字学习法":

- 70%时间使用传统纸笔

- 20%时间借助教育APP进行知识强化

- 10%时间尝试VR虚拟实验等前沿技术 某在线教育平台的案例显示,适当使用3D解剖软件的学生,其生物成绩较传统学习组高出15分,且学习焦虑指数降低22%。

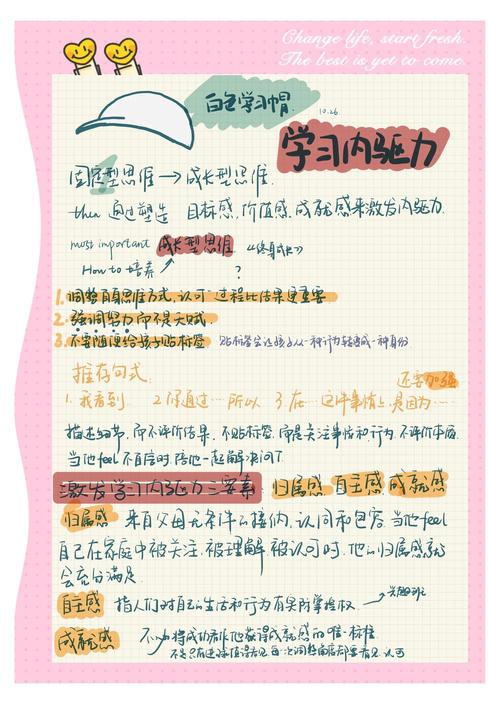

培育成长型思维:破解"习得性无助"

宾夕法尼亚大学的实验证明,接受过成长型思维训练的学生,面对困难任务的坚持时间延长50%,具体可操作的方法包括:

- 将"我不会"改为"我暂时还没掌握"

- 建立"错误档案"分析进步轨迹

- 用"yet法则"重构评价体系("虽然没达到A,但已经掌握了B和C")

上海某初中的"学科进步树"实践颇具创意:教室墙面绘制巨树,学生每掌握一个知识点就贴上果实标签,这种视觉化成长记录使班级平均分在半年内提升11分,更重要的是,85%的学生开始主动制定学习计划。

教育是唤醒的艺术

解决初中生学习动力问题,本质上是重构教育的价值坐标,当我们将视线从分数排名移向生命成长,从知识灌输转向能力培养,从外部控制转为内在唤醒,教育才能真正完成其最本质的使命——让每个年轻的生命找到自我发展的内在节奏,这需要教育者具备农夫般的耐心:深耕土壤,适时浇灌,然后静待每一朵花找到属于自己的绽放时节。