在杭嘉湖平原的春蚕吐丝时节,总能看到一群系着蓝印花布围裙的妇人,手持桑叶穿行在碧绿的桑田间,她们口中传唱着古老的《蚕花谣》,将蚕桑技艺化作流动的诗篇,这些场景背后,承载着一位被遗忘的文化使者——"蚕花娘子"的千年故事,这个源于吴越先民蚕神崇拜的特殊称谓,不仅是江南丝绸文明的活态见证,更蕴含着深邃的生命教育智慧。

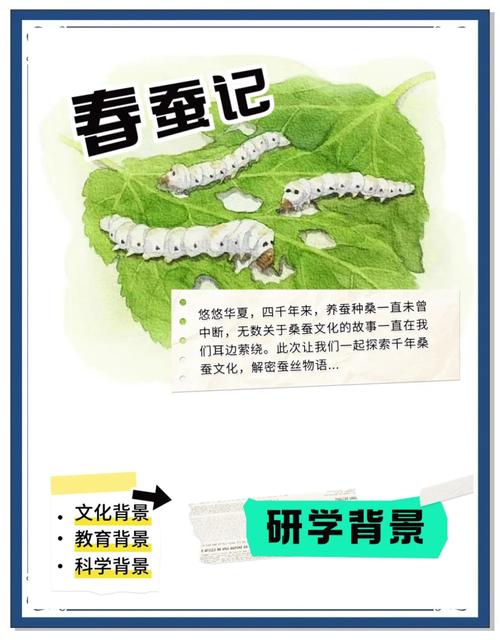

春蚕吐丝处的文明曙光 在浙江湖州钱山漾遗址出土的丝织残片,将中国养蚕史推至4700年前的新石器时代,而"蚕花娘子"的传说,正萌芽于这片土地上先民对蚕桑生产的原始崇拜。《搜神记》记载的"马头娘"故事,正是其最早雏形——少女披马皮化蚕的奇幻叙事,折射出先民对生命蜕变的哲学思考,至宋代,江南民间逐渐将蚕神人格化为头戴蚕花的女性形象,在《湖蚕述》等古籍中,"蚕花廿四分"的祝祷词印证着人们对丰产的期盼。

每年清明,含山脚下的蚕花庙会仍延续着千年传统,头戴蚕花的"蚕花娘子"巡游队伍中,老蚕农将蚕种裹在少女的衣襟里,这个被称为"接蚕花"的仪式,生动演绎着生命繁衍与技艺传承的双重隐喻,在机械化养殖普及的今天,这些传统习俗如同活态博物馆,守护着中华文明最细腻的文化基因。

经纬交织的文化符号 在江南水乡的集体记忆里,蚕花娘子早已超越生产守护神的单一维度,嘉兴地区的蚕花戏中,旦角必佩绢制蚕花;桐乡蓝印花布的纹样里,蚕娘采桑的剪影跃然布上;乃至孩童的虎头鞋,也要绣上三簇蚕花以求平安,这些文化符号的演变,恰似蚕丝般将实用技艺升华为审美意象。

更值得关注的是其中蕴含的教育哲学,蚕室中"忌风忌噪"的规矩,培养着对生命的敬畏;"三眼灶"的火候掌控,训练着细致观察能力;就连除沙换匾的日常劳作,都在无形中传递着"道法自然"的东方智慧,这种将知识嵌入生活场景的教育方式,与杜威"做中学"的理念不谋而合。

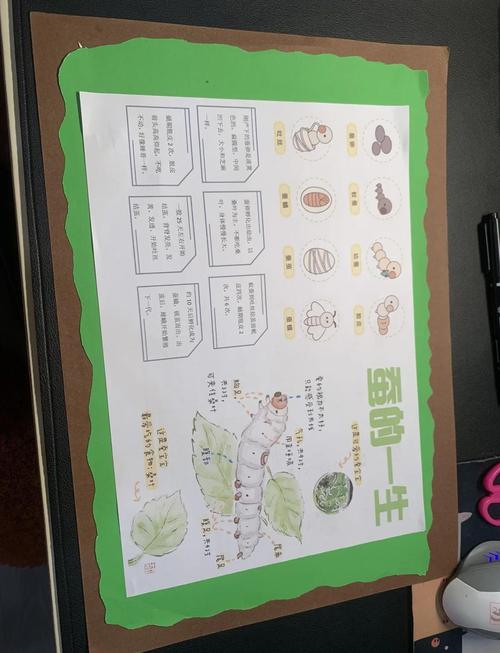

茧房里的生命课堂 现代教育往往将生命教育局限于解剖图谱和理论说教,而蚕桑传统却提供了更鲜活的范本,当孩童目睹蚁蚕破卵而出,见证它们二十余次蜕皮的成长历程,最后结茧化蛾完成生命循环,这个过程本身就是最生动的生命教育课,杭州某小学开展的"养蚕STEAM课程",正是通过记录蚕体变化、设计蚕房模型、创作蚕丝画作,让城市孩子理解生命节律与自然法则。

这种教育模式的优势在于构建了完整的情感认知链条,学生为病蚕寻医问药的焦急,见证结茧时刻的欣喜,目送蚕蛾远去的怅然,这些真实的情感体验远比课本知识更具教育张力,正如苏霍姆林斯基所说:"离开情感的认知如同干涸的池塘。"

断丝处的传承困境 然而现实中的蚕桑文化正面临严峻挑战,湖州丝绸博物馆的调查显示,35岁以下掌握传统缫丝技艺者不足百人,在桐乡某蚕桑村,最后的木制丝车已被当作柴火,老人关于"蚕关门""蚕开门"的禁忌记忆正在消散,更令人忧心的是教育系统的断层——多数学校将蚕桑文化简化为手工课,忽视了其蕴含的生态观与生命观。

某次田野调查中的场景令人深思:当研学导师问及"蚕丝来源",超过半数城市学生回答"超市买的",这种认知断裂不仅关乎文化记忆的消逝,更反映出生命教育中具象经验的缺失,当数字原住民们通过屏幕认识世界时,亲手感受蚕儿在掌心蠕动的生命震颤,或许正是治愈"自然缺失症"的良方。

新丝路的当代焕活 面对挑战,创新传承模式正在萌芽,苏州丝绸中专将虚拟现实技术引入传统织造教学,学生通过AR设备可以透视蚕丝分子结构;湖州某生态农场推出"蚕桑四季"研学项目,让孩子参与从桑树嫁接、蚕种孵化到扎染制衣的全流程;更有教育机构开发"蚕宝宝生命观察盒",将微观摄像机与生长数据结合,让都市家庭也能体验生命奇迹。

这些实践揭示出传统文化传承的新可能:用科技手段延展体验维度,以项目制学习重构知识体系,通过情感连接唤醒文化认同,当上海小学生为蚕蛾举办"放生仪式",当留学生将蚕丝画作赠予国际友人,我们看到的不仅是技艺传承,更是文明基因的活化再生。

蚕花娘子从远古走来,她的发髻间不仅簪着洁白的蚕花,更凝结着中华民族对生命教育的千年思考,在急功近利的现代教育语境中,这份将生命敬畏、自然法则与劳动智慧熔铸一体的教育遗产,恰似春蚕吐出的银丝,为当代教育困境提供着柔韧而坚韧的解决之道,当我们在教室窗台放置蚕匾,不仅是在延续古老的农耕记忆,更是在为数字时代播撒生命教育的火种——因为每只蠕动的春蚕,都是打开自然奥秘的活体教科书。