当幼儿园的毕业典礼落幕,许多家长开始陷入焦虑:邻居家的孩子能读绘本了,同事的孩子会写自己的名字,而自家孩子面对汉字还是一张白纸,这种担忧在幼升小阶段尤为普遍,作为从事基础教育研究15年的教育工作者,我想告诉各位家长:孩子入学时不识字并非灾难,但需要家长掌握科学的方法进行引导。

正确认知:识字敏感期的个体差异 根据北京师范大学儿童发展研究中心的追踪数据,我国儿童识字敏感期普遍出现在4-7岁之间,存在近3年的个体差异窗口期,教育部基础教育司2022年发布的《小学入学适应教育指导要点》明确指出,学校不得以识字量作为入学门槛,这意味着家长不必过度焦虑,但需要认识到:零基础入学虽不影响入学资格,却需要做好学习方式转变的准备。

家长常见的三大误区

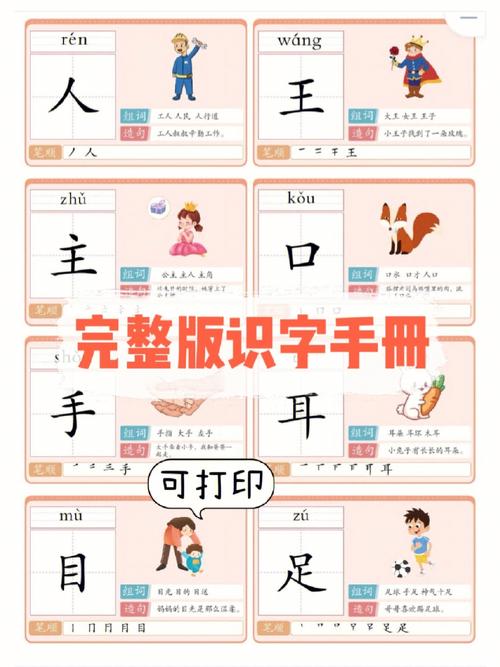

- 填鸭式集中教学:突击购买识字卡片每天强制记忆,这种方法容易引发孩子的抵触情绪,某重点小学的跟踪调查显示,通过强制记忆识字的学生,二年级时阅读理解能力反而低于自然习得的学生。

- 盲目攀比心理:执着于量化指标(如必须掌握200个汉字),忽视学习兴趣培养,上海教育科学院的研究表明,过早强调识字量的孩子,在三年级时出现注意力分散的概率增加37%。

- 依赖电子设备:完全依靠识字APP进行教学,杭州某区教师发展中心的调研发现,过度使用电子设备学习的学生,书写规范度比传统方式学习的学生低42%。

科学有效的识字启蒙方案 (一)学前三个月黄金期:兴趣建立阶段

-

生活化识字渗透 • 超市实景教学:带孩子辨认商品包装上的"牛奶""面包"等常见词汇 • 制作家庭物品标签:在冰箱、电视机等物品上粘贴汉字名称 • 每日记录天气日历:用图文结合的方式记录晴、雨、多云等汉字

-

游戏化学习设计 • 汉字寻宝游戏:在家中藏匿汉字卡片,找到后组词造句 • 肢体汉字模仿:用身体摆出"大""人""口"等简单字型 • 美食识字法:用面条摆汉字,烘焙汉字形状饼干

-

亲子共读技巧 采用"三遍阅读法":第一遍完整朗读,第二遍指读重点字,第三遍互动提问,选择《小巴掌童话》《大卫上学去》等图文对应强的绘本,逐步建立字形与语义的联系。

(二)入学初期三个月:基础巩固阶段

-

分类记忆策略 将汉字分为象形字(日、月)、指事字(上、下)、会意字(休、森)三类教学,例如讲解"休"字时,带孩子观察"人靠在树木旁"的构字逻辑。

-

多感官参与法 • 触觉:在沙盘上书写汉字 • 听觉:编创汉字儿歌(如"一横一竖是个十") • 运动觉:跳格子认字游戏

-

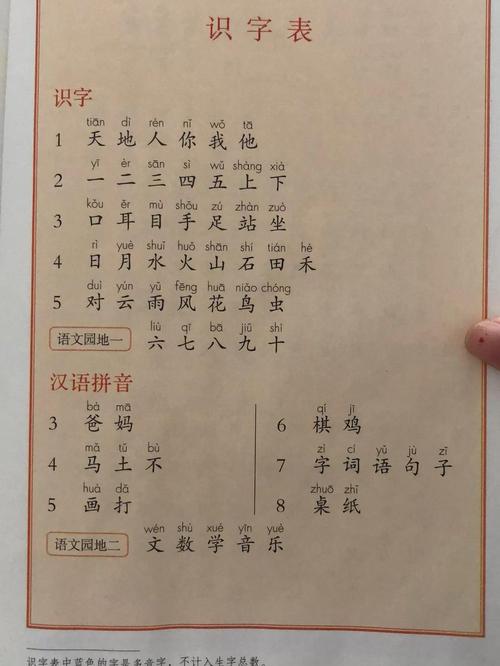

阶梯式阅读过渡 从字→词→短句→童谣逐步进阶,推荐使用《日有所诵》系列,每天学习2-3个新生字,配合《汉字是画出来的》等字源解析读物。

(三)长期培养方案:阅读习惯养成

- 建立家庭阅读区:设置专属书架,保证每天30分钟亲子阅读时间

- 制作成长记录册:收集孩子认识的汉字,每月制作识字手账

- 开展主题阅读周:选择动物、季节等主题,积累相关字词库

家校协同支持系统

- 主动沟通:向班主任说明孩子的识字基础,获取个性化指导建议

- 参与学校活动:积极加入班级读书会、识字小老师等互动项目

- 关注非智力因素:定期观察孩子的握笔姿势、阅读坐姿等学习习惯

长远发展规划建议 首都师范大学儿童语言发展专家王教授指出:"识字教育本质上是思维发展过程。"建议家长在启蒙过程中同步培养: • 观察能力:通过汉字结构分析提升细节观察力 • 表达能力:用新学汉字创作简单句子 • 逻辑思维:解析汉字组合规律(如"青"字族的清、晴、睛)

面对孩子零基础入学的现状,家长需要保持理性认知:根据教育部统计,我国一年级教师普遍预留8-10周进行系统识字教学,重要的是培养孩子对文字的好奇心和探索欲,而非单纯追求识字量,每个孩子都有独特的发展节奏,正如著名教育家蒙台梭利所说:"儿童不是需要填满的容器,而是需要点燃的火把。"用科学的方法和包容的心态陪伴孩子走过这段过渡期,您会发现,识字启蒙不仅能帮助孩子适应小学生活,更能为终身学习能力奠定坚实基础。