清晨七点的厨房里,李女士第五次催促儿子起床晨读,望着孩子蒙头大睡的背影,她无奈地揉着发疼的太阳穴——这样的场景在当代中国家庭中早已不是孤例,当"学习倦怠"成为青少年成长路上的新常态,无数家长和教育工作者都在困惑:这些吃着进口奶粉长大、享受着优渥物质条件的新生代,为何在学业征途上频频熄火?我们是否正在用错位的教育方式,将求知本能封印在应试框架之中?

表象之下的真相:被误读的"懒惰"

在北京市海淀区某重点中学的心理咨询室,咨询师王老师翻开近三年的个案记录:62%的咨询案例涉及学习动力不足,这些被贴上"懒惰"标签的孩子,往往隐藏着更深层的心理困境,15岁的张同学坦言:"每次考试后,父母的失望眼神就像刻在黑板上的粉笔痕,擦也擦不掉。"这种习得性无助正在吞噬着青少年的进取心。

脑科学研究显示,持续的压力刺激会抑制前额叶皮层的活跃度,这正是青少年执行功能发育的关键区域,当孩子反复经历"努力却得不到认可"的挫败体验,大脑会本能启动自我保护机制——用消极逃避代替积极应对,这并非道德层面的懈怠,而是生物进化赋予人类的生存智慧。

在江苏省某教育研究机构的追踪调查中,成绩中等但保持稳定进步的学生群体,其学习效能感指数是"忽上忽下"学生的2.3倍,这揭示了一个重要规律:持续的正向反馈才是维持学习动力的核心燃料,当教育评价体系过度聚焦结果而忽视过程,无异于在掐灭孩子心中的希望火种。

动力缺失的生态链:多维度的系统拆解

家庭教育的"温度失衡"现象日益凸显,上海家庭教育指导中心的调研数据显示:78%的家长将"考取重点学校"列为教育首要目标,而仅有23%的家长关注孩子的情绪健康,这种目标倒置正在制造新型亲子关系危机——当书房变成竞技场,餐桌化作审判席,家的情感港湾功能正在悄然瓦解。

学校教育正在经历"激励机制失灵"的阵痛,某省会城市教育局的课堂观察报告显示:初中阶段学生主动提问频次随年级升高呈现断崖式下跌,从初一的每节课3.2次降至初三的0.7次,标准答案的桎梏与创新空间的压缩,正将求知欲转化为机械记忆的苦役。

同龄人群体中的"努力羞耻"现象值得警惕,在广东某中学的匿名问卷调查中,42%的学生承认曾隐藏自己的学习时间,31%的人表示担心被贴上"书呆子"标签,这种扭曲的群体文化,折射出当代青少年在价值认同与学业竞争间的认知撕裂。

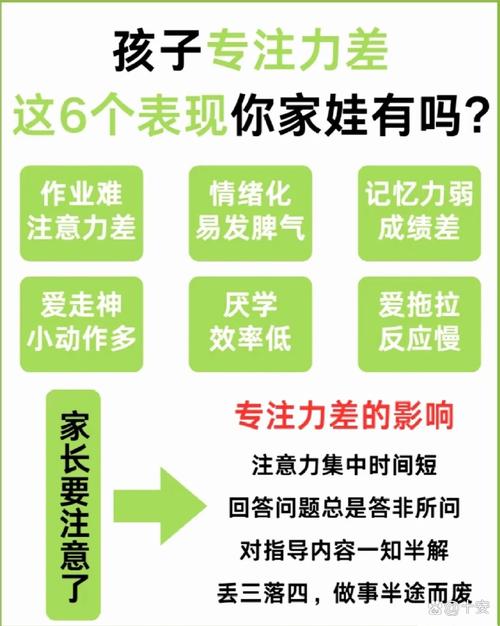

数字原住民一代正遭遇前所未有的注意力危机,神经教育学研究表明,持续的多任务处理会导致大脑前扣带回皮层厚度变薄,这正是专注力调控的中枢区域,当短视频的即时快感阈值不断抬升,深度学习的延迟满足变得愈发艰难。

破局之道:重建学习生态系统的三重维度

(1)家长角色的范式转换 • 期待管理:将"进步量表"替代"分数标尺",建立包含学习态度、思维品质、情绪管理等维度的综合评价体系 • 沟通升级:践行"3:1对话法则"——三次积极反馈配合一次建设性建议,修复受损的亲子信任 • 环境营造:打造"家庭学习场域",通过共读时间、项目式学习等载体实现教育浸润

(2)教师教学的革新实践 • 课程设计:采用"难度阶梯模型",设置15%的挑战性任务与85%的胜任区间 • 评价转型:实施"成长档案袋"评估,记录思维发展轨迹而非单纯的知识积累 • 动机唤醒:运用"最近发展区"理论,通过个性化学习契约激发内生动力

(3)学生主体的赋能体系 • 目标管理:采用"SMART-R"原则(具体、可测、可达、相关、时限、弹性)制定学习规划 • 元认知训练:通过"学习日志法"培养自我监控能力,将学习过程可视化 • 意义建构:开展"生涯启蒙项目",建立知识学习与生命价值的深度联结

从量变到质变:见证教育奇迹的时刻

在杭州某实验学校的"学习动力重塑计划"中,参与项目的127名学生经过18个月的系统干预,其学习投入度指数提升47%,情绪困扰发生率下降63%,这个数据背后,是无数个重拾信心的瞬间:那个曾经装病逃课的女孩,如今在物理实验室待到深夜;那个被认定"无可救药"的男孩,正在为机器人竞赛设计程序。

教育心理学中的"毕马龙效应"告诉我们:每个孩子心中都住着一位等待被唤醒的巨人,当我们将视角从"改造缺点"转向"激发优势",当评价标准从"你不够好"转为"你可以更好",教育的魔法就会悄然发生,那个趴在课桌上发呆的少年,或许正在脑海中构建着未来的科技蓝图;那个总爱问"为什么"的少女,可能正在孕育改变世界的思想萌芽。

站在教育转型的十字路口,我们需要重新理解"懒惰"这个词的深层含义——它或许不是性格缺陷的标签,而是成长信号的中转站,当我们用智慧点亮每个孩子的生命火炬,用耐心等待他们的觉醒时刻,那些曾被视作顽石的学生,终将在适合自己的轨道上绽放异彩,这,正是教育的终极浪漫:相信种子的力量,静待花开的声音。