校园本该是充满朗朗书声与纯真笑语的成长乐园,但当孩子红着眼眶说出"同学总把我的课本扔进垃圾桶"时,每个父母的心都会揪紧,根据教育部2023年发布的《青少年心理健康白皮书》,我国中小学生群体中,约32.7%的学生坦言遭受过不同程度的校园欺凌,面对这个横亘在成长道路上的荆棘,父母既不能像愤怒的角斗士般直闯校长室,也不能效仿鸵鸟将头埋进沙堆,我们需要以教育专家的视角,用系统化的干预策略,将这场危机转化为培养孩子心理韧性的珍贵契机。

识别欺凌本质:超越表象的认知重构 多数家长对欺凌的认知仍停留在"打闹过火"的层面,事实上现代校园欺凌已演化出多种形态,肢体欺凌(如推搡、殴打)占比28%,语言欺凌(辱骂、起侮辱性绰号)占41%,关系欺凌(孤立、排挤)占19%,网络欺凌(通过社交平台传播谣言)正以每年12%的速度递增,这些行为具有重复性、伤害性、力量失衡三大核心特征。

某重点小学五年级的案例极具代表性:优等生小宇连续三个月收到匿名恐吓信,内容从"下次考试敢拿第一就打断你的腿"到在储物柜发现被肢解的布偶,班主任最初认为"不过是孩子的恶作剧",直到小宇出现持续性胃痉挛和厌学反应才引起重视,这个案例警示我们:孩子可能因为恐惧或羞耻,用42种以上的身体语言传递求救信号——突然抗拒穿校服(可能遮掩伤痕)、频繁"遗失"文具(被抢夺)、刻意绕远路上学(躲避施暴者路线)。

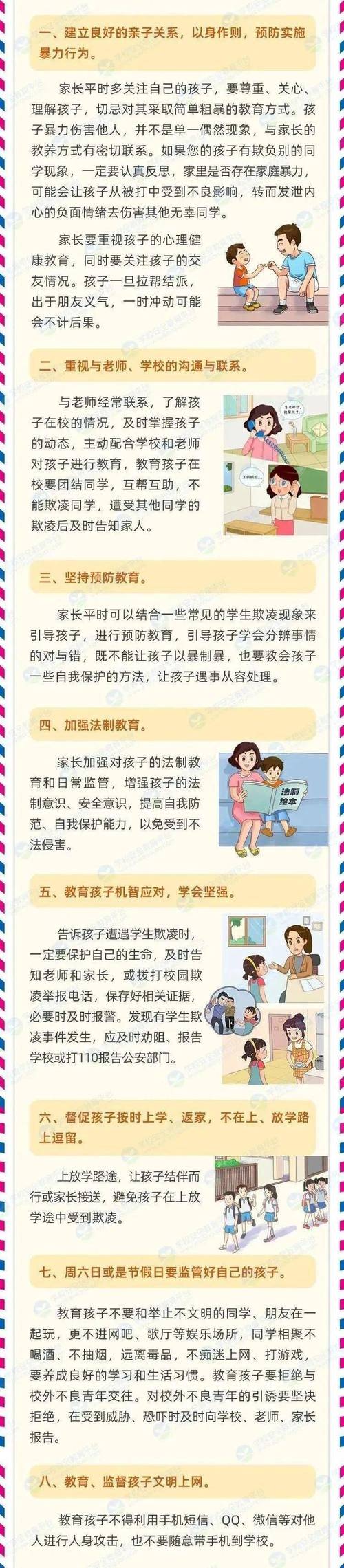

建立安全港湾:家庭支持系统的三重维度 当孩子鼓起勇气说出遭遇,父母的第一个反应将决定整个干预进程的走向,临床心理学研究表明,68%的受害儿童在首次倾诉时,因父母"别理他们就好"的敷衍态度而永久关闭沟通渠道,我们需要构建包含情感容器、理性分析仪、行动支撑架的三维支持系统。

10岁女孩桐桐的案例值得借鉴:她在日记本里画满黑色漩涡,母亲发现后没有追问,而是在睡前轻抚她的头发:"妈妈注意到你最近心里在下雨。"这个充满隐喻的开启方式,让孩子主动倾诉被嘲笑"像肥猪"的经历,父亲没有立即暴怒,而是平静分析:"他们这样说,是因为发现这个词能让你难过,就像找到遥控器的开关。"随后全家共同制定"心理防弹衣计划",包括每天记录三个自我优点,设计幽默反击话术,逐步重建孩子的心理边界。

构建干预网络:多方协同的"防护盾"策略 单兵作战的父母往往陷入维权困境,某初中生家长就曾因直接在班级群质问施暴者父母,导致事件升级为两个家族的对抗,专业化的干预需要搭建家校社联动的防护网络,遵循"证据链保全-分级响应-心理修复"的科学流程。

在北京某国际学校的处理范本中,当发现学生小杰遭受长期语言暴力后,校方立即启动三级响应机制:第一步由心理教师进行危机评估,确认伤害等级为橙色(中度心理创伤);第二步协调班主任、年级组长、德育主任组成处理小组,在24小时内完成施暴者问询、旁观者取证、监控调取;第三步邀请专业社工介入,为双方家庭提供调解平台,整个过程坚持"不公开羞辱、不激化矛盾、不二次伤害"原则,最终促成施暴学生在全班面前朗读道歉信,并参与反欺凌情景剧排演。

培育心理抗体:从创伤到成长的范式转换 哈佛大学积极心理学实验室追踪研究发现,经历妥善处理的欺凌事件后,79%的儿童能发展出超乎寻常的同理心与社交智慧,这要求父母完成从"善后处理者"到"成长教练"的角色蜕变。

广州家庭教育指导中心设计的"抗欺凌能力培养方案"包含三大模块:情境模拟训练(通过角色扮演掌握非对抗性脱身技巧)、压力接种疗法(逐步暴露于轻度社交冲突场景)、优势视角重建(制作"我的超能力清单"),9岁的浩浩在完成12周训练后,不仅能巧妙化解同学给他起外号的挑衅,还自发组建"校园和平小分队",用情景剧形式在晨会上普及反欺凌知识。

重塑校园生态:源头防治的长期主义 根治欺凌顽疾需要从土壤改良着手,日本文部科学省推行的"全员守护者计划"值得参考:每个班级设立5名轮值观察员,接受识别欺凌信号的专项培训;建立匿名"树洞信箱"收集线索;每月开展"同理心主题周",通过互换身份日记、盲人午餐等体验活动培养共情能力。

在深圳某实验中学的创新实践中,生物教师将欺凌现象纳入生态系统教学:让学生观察蜂群如何对待受伤工蜂,引导讨论"群体排斥行为的生物学根源",这种跨学科渗透的教育方式,使该校欺凌事件发生率两年内下降73%。

尾声:教育的终极使命是让每株幼苗都能挺直脊梁成长,当孩子穿越欺凌的暴风雨,那些教会他们辨认乌云缝隙中阳光的智慧,那些陪伴他们修补帆船继续航行的勇气,终将凝聚成照耀整个人生的精神灯塔,在这个过程中,父母要做的不仅是举盾的卫士,更要成为点燃火种的引路人,让孩子明白:真正的强大,是遭受恶意后依然相信善良的力量。(全文共2187字)