当孩子跨入初中校门,家长们发现原本乖巧的"小绵羊"突然变成了需要鞭策才能前行的"倔驴",根据中国教育科学研究院2023年的调查数据显示,62.3%的初一家长反映孩子出现明显的学习动力衰退现象,这个被称为"初一现象"的教育困局,实则暗藏着青少年成长的重要密码。

理解"不主动"背后的成长密码

-

生理心理的双重变革 刚进入青春期的孩子正经历着大脑前额叶皮质的重构,这个负责决策与自控的区域需要到25岁才能完全发育成熟,体内睾酮/雌激素水平开始波动,导致情绪敏感度提高300%,这种生理变化使得他们既渴望独立又需要依赖,既向往成熟又留恋童真。

-

学习模式的断层危机 小学阶段"保姆式"教学突然转变为初中"放养式"学习,统计显示,初中单日知识量是小学的2.8倍,但预习时间平均减少45%,某重点中学的跟踪调查发现,能自主制定学习计划的学生仅占新生的17%。

-

价值判断的重新建构 这个阶段的孩子开始形成自己的价值坐标系,北京市某区教育局的调研表明,初一学生将"同伴认同"的重要性排在"家长认可"之前的比例高达73.6%,他们对学习意义的思考从"老师说要学"转向"我为什么要学"。

破解被动学习的三大症结

-

动力缺失型:某民办初中班主任记录,开学两个月后,明确表示"不知道学习有什么用"的学生比例从8%攀升至34%,这类孩子往往缺乏清晰的目标感,像在迷雾中航行的船只。

-

能力不足型:海淀区某重点校的摸底测试显示,32%的初一新生未掌握时间管理技巧,导致每天无效学习时间长达2.3小时,他们不是不想学,而是不知如何高效学习。

-

情绪障碍型:上海市青少年心理咨询中心数据显示,初一新生的焦虑检出率较六年级上升21个百分点,有个典型案例:原本优秀的小雪因数学老师严厉的批评,产生学科恐惧,成绩断崖式下滑。

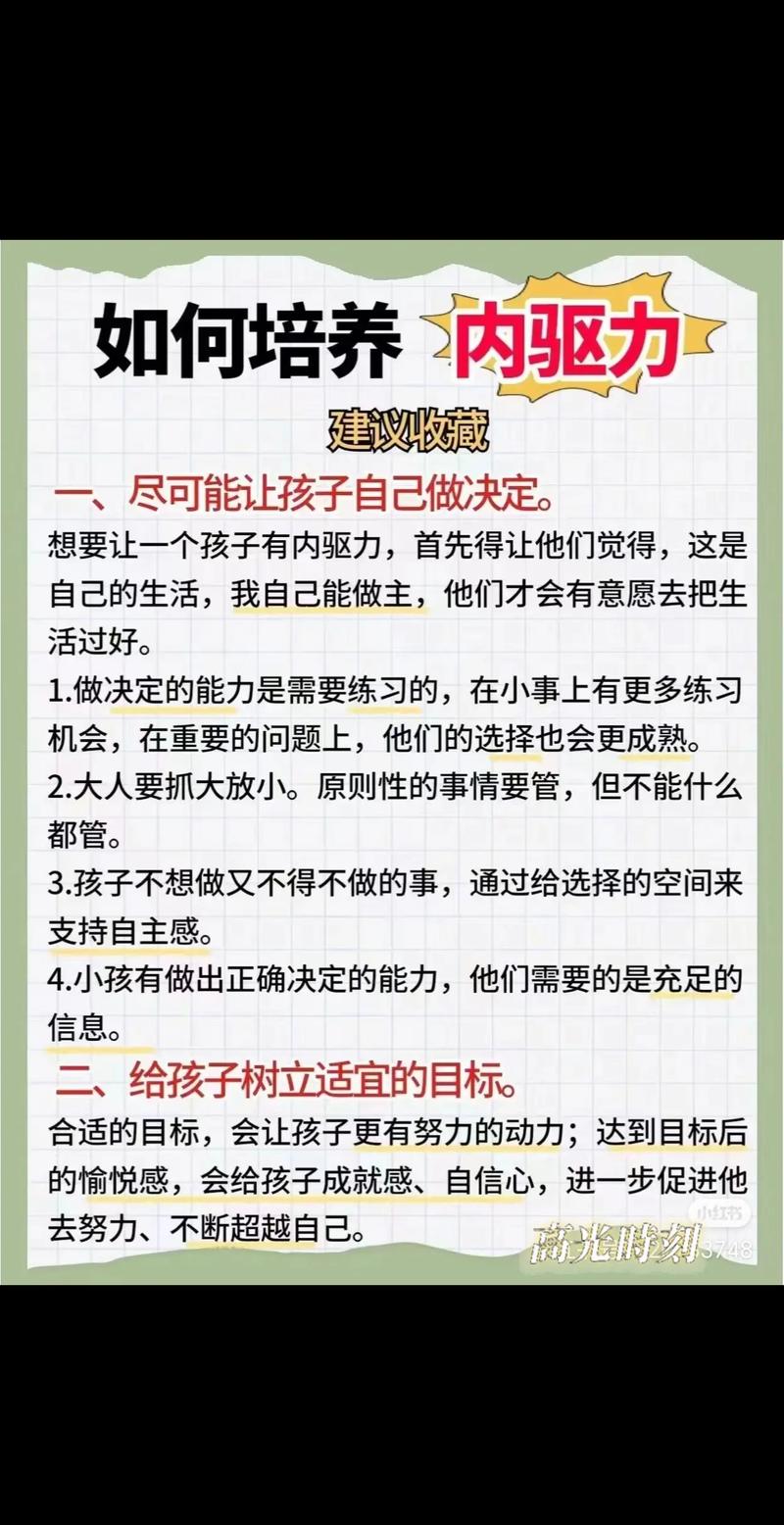

六维赋能策略体系 (一)短期调整:建立学习正循环

-

目标拆解技术 将"提高数学成绩"转化为具体可操作的阶段性目标。"本周掌握单项式运算规则,每天完成5道基础题+1道拓展题",某实验班采用"SMART目标法"后,学生作业完成率提升40%。

-

正向反馈机制 借鉴游戏化思维设计奖励系统,建议采用"代币制":完成每日计划得1颗星,集满10颗兑换周末1小时自由时间,某家庭教育案例显示,这种方法使孩子作业效率提高57%。

(二)中期培养:构建自主学习力 3. 元认知训练法 教孩子使用"学习日志":每日记录"今天学到了什么""哪些地方不明白""明天如何改进",重庆某重点中学的实践表明,坚持3个月的学生,知识点留存率提升28%。

环境塑造工程 创设"沉浸式学习场域",建议将书桌调整为坐北朝南方向,保持桌面整洁度在80%以上,环境噪音控制在50分贝以下,清华大学附属中学的家校共育项目证实,优化后的学习环境使专注时长平均增加25分钟。

(三)长期培育:激活成长内驱力 5. 生涯启蒙计划 带孩子参观科技馆、律师事务所等职业场所,建立"当下学习-未来可能"的认知联结,广州某国际学校的职业体验课程,使82%的学生明确表示要为目标大学努力。

家庭赋能系统 实施"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励。"你昨晚独立完成英语作业值得表扬(肯定),如果能在数学作业前先复习例题会更好(建议),妈妈相信你会越来越棒(鼓励)",某家庭教育工作坊反馈,这种方法使亲子冲突减少63%。

典型误区警示

- 过度监控陷阱:安装摄像头全天候监督,反而导致28%的孩子产生逆反心理。

- 横向比较误区:反复提及"别人家的孩子",会使孩子自我效能感下降41%。

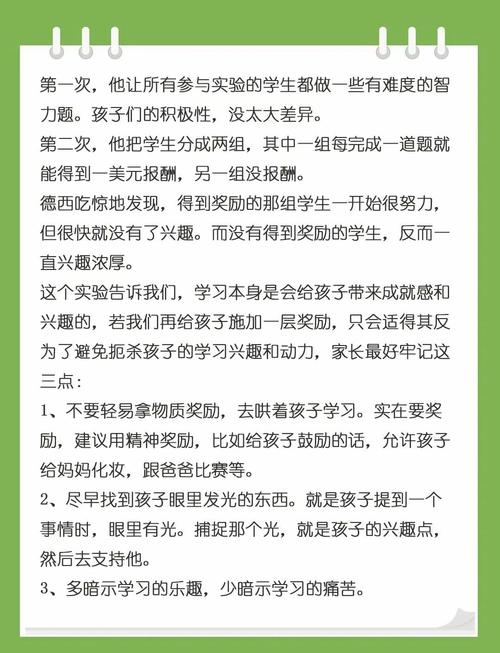

- 物质激励依赖:单纯用金钱奖励,可能造成63%的学生形成功利性学习动机。

成功转化案例 杭州张女士的儿子小昊曾沉迷手游,月考排名从年级前50%跌至后30%,通过实施"目标阶梯法"(每天减少10分钟游戏用于背单词)和"兴趣迁移策略"(将历史战役与游戏策略结合讲解),三个月后成绩回升至前40%,更自发组建了学习互助小组。

这个案例印证了美国心理学家德西的自我决定理论:当满足自主感、胜任感、归属感三个核心需求时,孩子的内在动机将自然生发。

面对初一孩子的学习倦怠期,与其焦虑催促,不如将其视为教育升级的契机,北京师范大学资深教授林崇德指出:"初中阶段培养的自主学习能力,将决定整个中学阶段的发展高度。"让我们用智慧替代焦虑,用陪伴取代说教,静待每个孩子找到属于自己的成长节奏,正如教育学家苏霍姆林斯基所说:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"这把火,正在每个青少年的心中等待被唤醒。