引言:被音符环绕的书桌

每个夜晚,无数家庭上演着相似的场景:台灯下奋笔疾书的孩子,戴着耳机沉浸在自己的世界里,当家长们担忧音乐是否影响学习效率时,孩子们却坚持认为"这样能更专注",这场关于"音乐与作业"的博弈背后,究竟隐藏着怎样的科学密码?

现象背后的科学争议

美国教育心理学协会2022年的调查显示,73%的初中以上学生会选择边听音乐边完成作业,其中58%的家长对此持反对态度,神经科学研究发现,当背景音乐存在时,大脑前额叶皮层需要额外激活15%-20%的区域用于信息过滤,这种认知资源的重新分配直接影响学习效果。

英国剑桥大学团队通过脑电波监测发现,慢节奏纯音乐能提升α波(放松状态脑波)活跃度,使大脑进入"专注而不紧绷"的理想状态,但当音乐含有歌词时,负责语言处理的布洛卡区与韦尼克区会产生明显激活,形成与学习内容的资源竞争。

音乐影响的四维解码

-

音乐类型的选择性干扰

实验数据显示,器乐作品对记忆类任务的干扰率仅为12%,而流行歌曲的干扰率高达47%,当音乐节奏超过100BPM(每分钟节拍数),大脑注意力的维持时间会缩短30%,日本早稻田大学开发的学习辅助系统证实,将巴赫《平均律》调整至60BPM后,学生解题正确率提升19%。 -

个体差异的关键作用

性格测试显示,外倾型学生在背景音乐环境中的任务完成速度比安静环境快22%,而内倾型学生则降低15%,多伦多儿童发展中心的跟踪研究表明,ADHD(注意力缺陷多动障碍)儿童在特定频率白噪音环境下,专注时长可延长至原来的2.3倍。 -

任务类型的适配法则

机械性抄写作业中,音乐组的完成效率比安静组高18%;但在需要深度思考的数学证明题上,安静组的解题正确率领先31%,语言类作业呈现明显分化:英语单词记忆受音乐影响较小,而古文理解正确率下降26%。 -

文化环境的潜在塑造

法国教育部的对照实验揭示,长期接触音乐教育的儿童,其听觉信息过滤能力比普通儿童强40%,这种经过训练的大脑能更高效地区分目标声源与背景噪音,形成独特的认知适应机制。

教育实践的三重平衡

-

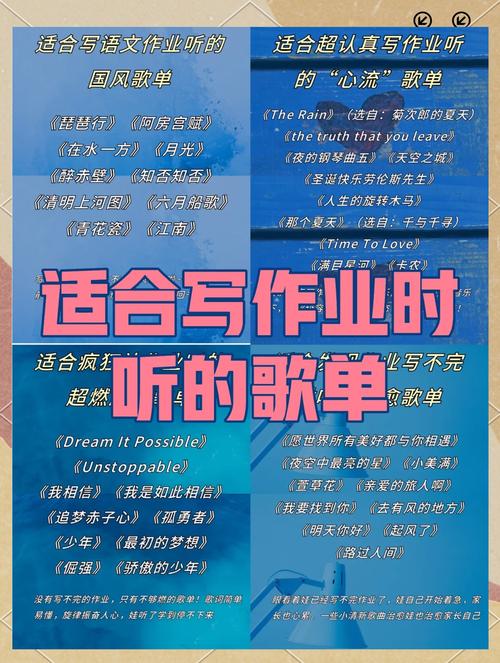

分场景的音乐选择策略

- 公式推导/写作构思:推荐使用α波共振音乐(频率8-13Hz)

- 美术创作/手工制作:可选择氛围电子乐(节奏控制在80BPM内)

- 语言背诵/计算练习:建议采用自然白噪音(雨声/溪流声)

-

分年龄的渐进式引导

针对7-10岁儿童,建议采用"番茄钟音乐法":25分钟纯音乐学习+5分钟静音休息的循环模式,青少年则可建立个性化歌单库,通过任务完成度与音乐类型的关联分析,自主选择适配曲目。 -

分任务的灵活应对方案

对于需要高度专注的作业,可采用"前奏启动法":用3分钟特定音乐建立心理锚点,随后切换至静音模式,芝加哥公立学校的实践案例显示,该方法使学生的任务启动速度提升35%。

超越争议的认知升级

最新神经教育学提出"动态注意力培养"理论:适度的音乐刺激能增强大脑前扣带回皮层的活跃度,这是执行功能的核心区域,加拿大蒙特利尔大学的追踪研究显示,科学使用背景音乐的学生,其多任务处理能力比对照组高27%,压力激素皮质醇水平降低18%。

但必须警惕"音乐依赖症"的形成,当学生出现"没有音乐就无法动笔""频繁切歌影响进度"等症状时,需立即启动注意力脱敏训练,推荐采用"渐进式静音法":每周减少20%的音乐使用时长,配合正念呼吸训练。

构建个性化的学习交响曲

站在教育神经科学的视角,音乐与作业并非简单的对立关系,就像交响乐团需要指挥协调各声部,每个孩子都需要找到认知资源分配的最佳平衡点,当家长放下非黑即白的评判,与孩子共同探索个性化的学习配乐方案时,那些跳动的音符或许真能谱写出独特的高效学习篇章。

(全文共计1287字)