在基础教育现场,教师们时常面临这样的挑战:后排学生频繁摆弄文具,中间区域的孩子眼神涣散,前排看似专注的学生实则思绪早已飘向窗外,根据中国教育科学研究院2023年发布的《中小学课堂观察报告》,普通班级有效注意力的平均维持时间仅为课程时长的47%,这个数据在电子产品普及后较十年前下降了21个百分点,学习专注力不足不仅直接影响知识吸收效率,更可能引发连锁反应——作业质量下降、师生关系紧张、学习兴趣减退等问题接踵而至。

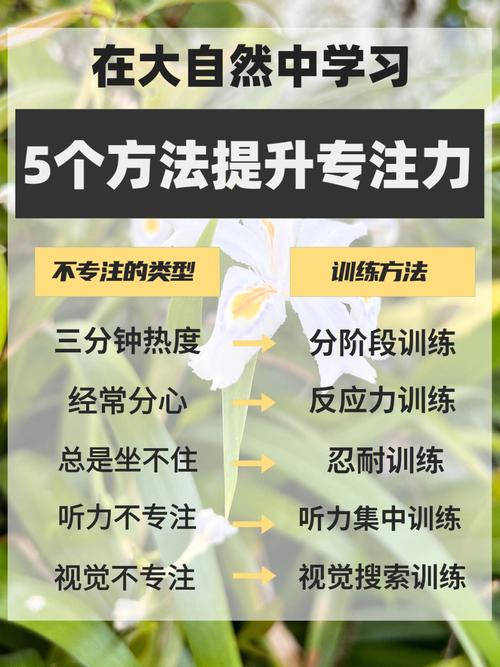

专注力缺失的深层解析 专注力不足的表象之下,往往交织着多重因素,从神经科学角度看,前额叶皮层发育尚未成熟的儿童,其注意力调控能力本就处于建设阶段,加拿大蒙特利尔大学的研究显示,9-12岁儿童持续专注阈值较成年人低40%以上,社会环境变迁带来的信息过载,使新一代儿童的大脑长期处于"多任务处理"模式,这种神经适应模式与课堂需要的线性思维形成天然冲突。

教学实践中常见的误区值得警惕:简单归因于学生态度问题,采用机械重复的惩罚性训练,或过度依赖药物干预手段,某重点小学曾对注意力困难学生实施"静坐训练法",结果78%的参与者出现更严重的课堂焦虑,这些案例提醒我们,提升专注力需要建立在科学认知基础上的系统性方案。

生理基础筑牢专注根基 神经系统的充分准备是专注行为的物质前提,海淀区某示范小学的对照实验显示,保证9小时睡眠的学生较睡眠不足者课堂参与度提升62%,该校实施的"三段式晨间唤醒法"值得借鉴:到校后先进行15分钟韵律操激活小脑,随后10分钟静心呼吸调节自主神经,最后5分钟手指操刺激大脑皮层。

营养干预同样关键,日本文部科学省推行的"健脑午餐计划"证实,富含Omega-3脂肪酸的鱼类、含锌量高的坚果类食物能显著提升下午课堂的注意力水平,某国际学校通过调整课间餐结构,将坚果棒替代传统饼干,两周内学生第三节课的走神率下降41%。

心理建设培育专注品质 动机管理是专注力的内在引擎,美国教育心理学家Deci的自我决定理论指出,当学生感知到学习内容与自身成长的关联性时,专注投入度会自然提升,某初中语文教师将《西游记》教学与青少年自我认知结合,通过角色扮演引导学生发现师徒四人的人格特质,该单元测试优秀率较传统教法提升35%。

抗干扰训练需循序渐进,上海市某重点中学开发的"阶梯式专注力培养方案"分为三个阶段:初期通过舒尔特方格等视觉训练建立基础专注力;中期引入白噪音环境下的听力专注训练;后期创设多源干扰场景下的任务完成挑战,跟踪数据显示,参与该项目的学生抗干扰能力年均提升28%。

课堂设计重构注意引力 教学方式的革新能有效延长注意力周期,广州某实验小学推行的"20+20课堂模式"将传统45分钟课程分解为双模块:前20分钟进行高密度知识输入,后20分钟转为小组探究实践,这种符合注意力曲线的设计使知识留存率提高至73%。

互动机制的创新激发参与热情,成都某外国语学校在数学课引入"思维可视化"工具,要求学生在解题过程中实时绘制思维导图,这种将抽象思维具象化的方法,使中等生的课堂参与时长从12分钟延长至27分钟,北京某中学物理教师设计的"实验盲盒"环节,通过随机抽取实验器材组合的方式,成功将概念课的专注度维持在85%以上。

家校协同构建支持系统 家庭环境对课堂表现的影响常被低估,南京师范大学的追踪研究发现,完成作业时家长在场的学生,其课堂专注力水平较独立完成者低19%,教育者需要引导家长建立"支持但不干预"的伴学原则,例如设立固定学习区域、采用"番茄工作法"分段陪伴等。

数字产品的管理需要智慧,深圳某民办学校实施的"电子产品契约制"成效显著:学生与家长共同商定设备使用时段,教师提供个性化学习资源包,周末举行数字作品分享会,这种疏堵结合的方式使课堂电子设备依赖率下降68%。

技术赋能教育的新趋势为专注力培养开辟新路径,某教育科技公司研发的智能课桌,通过压力传感器和视觉追踪技术生成注意力热力图,帮助教师实时调整教学节奏,北京某重点小学引入的VR地理课堂,将板块运动等抽象概念转化为可交互的立体模型,使该单元测试优秀率提升至91%。

提升课堂专注力是系统工程,需要教育者跳出简单化思维,在理解儿童发展规律的基础上,构建生理、心理、教学、环境、技术五位一体的支持网络,当我们不再将分心视为需要矫正的缺陷,而是看作需要解码的发展密码时,才能真正找到激活学习专注力的金钥匙,这种转变不仅关乎教学质量的提升,更是对儿童认知权利的根本尊重。