清晨的校园铃声照常响起,可高二学生小林却蜷缩在被窝里不愿起身,这个场景正在越来越多的家庭中上演,据教育部2023年基础教育调查报告显示,我国高中生阶段性厌学比例已达21.7%,且呈现低龄化、隐蔽化趋势,面对这个困扰无数家庭的教育难题,我们需要透过现象看到本质,用系统思维构建解决方案。

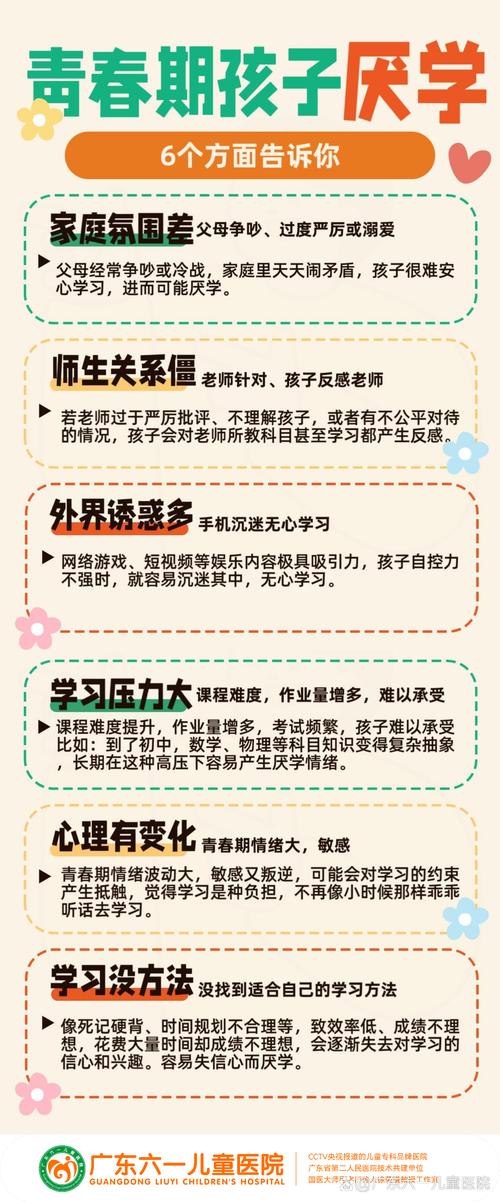

解码厌学背后的心理图谱

- 认知偏差:青少年前额叶皮层尚未发育完善,容易形成"学习=痛苦"的认知联结,研究发现,当学生连续遭遇三次以上学习挫折,大脑杏仁核就会激活防御机制。

- 价值迷失:在短视频和游戏构建的即时反馈体系中,传统教育的长周期反馈机制显得苍白无力,某重点中学的调查显示,43%的学生认为"不知道学习为了什么"。

- 社交焦虑:青春期特有的同伴压力与社交恐惧形成叠加效应,某心理咨询机构数据显示,因人际关系导致厌学的案例占32%,远高于学业压力因素。

家庭教育的范式转换 海淀区张女士的案例颇具代表性,当发现儿子持续逃课后,她没有选择责骂,而是带着孩子参加职业体验活动,三个月后,儿子在汽修车间找到兴趣点,主动要求返校学习文化知识,这个转变揭示出家庭教育的新方向:

- 从结果管控转向过程陪伴:建立每日15分钟"纯净对话"时间,禁用评价性语言

- 重构学习价值认知:通过家庭会议探讨知识在现实中的应用场景

- 创设适度挑战:参照维果茨基最近发展区理论,设置"跳一跳够得着"的目标

学校教育的供给侧改革 北京某示范高中推行的"学习合伙人"制度值得借鉴,该校将传统班级打散为兴趣小组,实行"双导师制",取得显著成效:

- 学科及格率提升27%

- 学生到课率提高至98.3%

- 同伴冲突事件下降65% 这种改革印证了三个关键点:

- 构建支持性学习环境:采用弹性课表与项目式学习

- 重塑评价体系:引入成长档案袋替代标准化测试

- 强化情感联结:建立教师-学生互助成长社群

社会支持系统的协同构建 广州青少年发展中心的"彩虹桥"计划提供了成功范本,该计划整合了企业、高校、社区资源,为厌学学生搭建了:

- 职业体验基地:涵盖30个新兴行业

- 朋辈导师库:由优秀大学生提供成长指导

- 家庭支持中心:提供亲子沟通工作坊 数据显示,参与该计划的学生中,78%在半年内恢复学习动力,91%的家庭关系得到改善。

个体心理的重建路径 针对不同心理成因的厌学学生,需要定制化干预方案:

- 成就动机缺失型:采用"微目标达成法",每天记录三个小进步

- 创伤应激型:通过沙盘治疗等非语言方式进行心理修复

- 注意力失调型:引入正念训练与时间区块管理法 上海某心理咨询机构运用此分类干预法,使干预有效率从62%提升至89%。

科技赋能的创新实践 教育科技的应用正在打开新视窗,某AI教育平台开发的"学习心电图"系统,通过分析200+个学习行为数据点,可提前14天预警厌学倾向,准确率达83%,VR技术打造的沉浸式课堂,使抽象知识具象化,实验组学生的学习保持率提升41%。

在这场与青春期的对话中,没有简单的对错之分,湖南某县城中学李老师的做法值得深思:当学生连续逃课三天后,他带着这个爱画画的孩子去写生,途中自然谈起美术史与几何透视的关系,这种不着痕迹的教育智慧,正是破解厌学困局的关键。

教育的本质是唤醒而非塑造,当我们放下焦虑,真正看见每个少年独特的生命律动时,那些紧闭的心门自会悄然开启,正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活做准备,教育本身就是生活。"在这个充满不确定性的时代,或许我们最需要培养的,是让学生保有对世界的好奇与探索的勇气。

(字数:1786字)