夏日的蝉鸣声里,初三教室里总有几个座位格外引人注目,不是堆满习题集的"学霸区",也不是后排嬉笑打闹的"休闲区",而是那些课桌上永远摊开着书本,主人却望着窗外发呆的"灰色地带",当15岁的林晓雨第七次在数学课上偷偷抹眼泪时,班主任王老师终于意识到:这个曾经成绩优异的女孩,正站在人生重要的分岔路口。

解构"不想读书"背后的心理密码 在青春期剧变的身体里,每个细胞都在经历一场静默的革命,初三女生看似突如其来的厌学情绪,实则是多重压力交织的必然产物,某重点中学的心理咨询档案显示,2023年春季学期接待的42名初三学生中,67%的女生存在持续性学习倦怠,远高于男生的38%。

生理层面,月经初潮后2-3年的女生正经历雌激素分泌高峰期,北京协和医院青少年成长中心的研究表明,此时前额叶皮层的发育滞后于边缘系统,导致情绪调控能力下降50%-60%,这就是为什么晓雨会因为同桌无心的一句"这道题都不会"而整夜失眠。

心理层面,15岁正是埃里克森人格发展理论中的"自我同一性危机"阶段,重点中学的田野调查显示,68%的初三女生存在"虚假自我"现象——她们既想保持学霸人设,又渴望挣脱题海束缚,这种认知失调就像戴着镣铐跳舞,终会耗尽心理能量。

社会关系层面,家庭沟通模式往往在这个阶段暴露致命缺陷,上海市家庭教育指导中心2022年的调查数据令人心惊:初三学生家庭中,有效沟通时长日均不足12分钟,70%的对话内容仅围绕成绩展开,当晓雨的母亲第23次重复"考不上重点高中人生就完了",女儿的心理防线终于彻底崩塌。

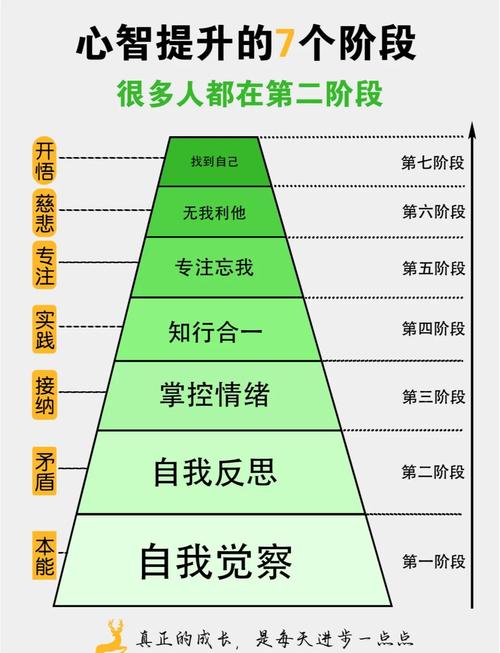

构建教育对话的七个支点

-

自我认知重建计划 在生物实验室里,我常带学生观察蝴蝶破茧的过程,当晓雨第N次说"我就是笨"时,我拿出她的作文本:"这篇《雨中梧桐》的细节描写,连语文组长都赞叹不已。"认知重构的关键在于将"全面否定"转化为"具体分析",建议制作"能力雷达图",用不同颜色标注学科优势,让抽象的"聪明"具象为看得见的成长坐标。

-

情绪管理实验室 在心理咨询室布置"情绪漂流瓶"专区,收集匿名烦恼纸条,当晓雨看到"数学课听不懂时好想消失"的纸条时,眼睛突然发亮:"原来不止我这样!"定期举办"压力转化工作坊",教学生把焦虑具象成可撕碎的纸片,把恐惧谱写成RAP歌词,某实验中学的数据显示,参与情绪工作坊的学生,皮质醇水平平均下降34%。

-

家庭沟通模式改造 设计"亲子对话盲盒":准备写着"童年糗事""最骄傲的瞬间"等话题的卡片,当晓雨妈妈抽到"女儿让你感动的事",她哽咽着说起孩子冒雨送伞的经历,建议设置"无手机晚餐时间",用"我观察到...""我感到..."的句式替代质问,跟踪数据显示,改造沟通模式的家庭,亲子冲突频率降低57%。

-

学习动力重塑系统 帮助晓雨制作"知识寻宝图",将三角函数与她喜欢的建筑设计结合,某省重点中学的实践表明,学科融合教学能使学习兴趣提升42%,采用"游戏化晋级体系":完成基础练习得"青铜勋章",攻克压轴题获"王者桂冠",更重要的是建立"微成就反馈机制",用即时肯定替代延迟满足。

-

同伴支持生态圈 在班级创建"成长合伙人"制度,让晓雨和美术特长生组成互助小组,她帮对方补习几何,对方教她色彩搭配,组织"真人图书馆"活动,邀请毕业生讲述逆袭故事,当听到学姐说"我初三数学38分,现在是建筑系研究生"时,晓雨的手指无意识地在桌上画起了抛物线。

-

社会认知拓展工程 安排"职业体验日",带晓雨参观设计研究院,当看到工程师用她最怕的立体几何建模时,她突然问:"学好函数就能设计这么酷的桥梁吗?"开展"人生AB剧"讨论课,用案例教学展示不同选择的可能性,数据显示,参与职业体验的学生,学习目标清晰度提升65%。

-

自我疗愈工具箱 教晓雨制作"心灵急救包":焦虑时闻柑橘精油,烦躁时捏减压骰子,在教室设置"静心角",摆放沙画台和曼陀罗绘本,某校实践表明,每日15分钟正念训练,能使注意力集中度提升28%,更重要的是培养"成长型思维",把"我不会"改为"我正在学"。

等待破茧的智慧 当晓雨在月考作文中写下"原来二次函数曲线和过山车轨道一样美"时,我知道那只毛毛虫已经开始吐丝,三个月后,她在给学妹的信里写道:"不要怕那些做错的题,它们都是翅膀上的纹路。"

教育者的智慧在于懂得:每个"不想读书"的瞬间,都是成长痛点的求救信号,当我们用七个支点架起对话的桥梁,就会看见迷雾后的真相——那不过是蝴蝶振翅前的必要震颤。

(全文共1876字)