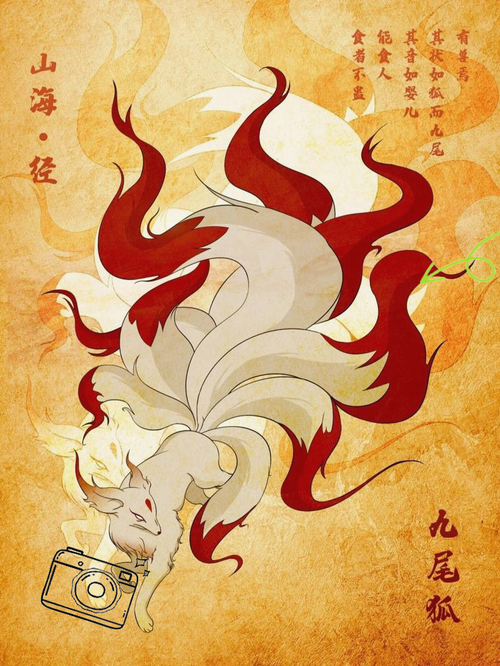

在中国民间传说的长河中,九尾白狐的形象始终闪烁着神秘而复杂的文化光芒,从《山海经》中"青丘之山有兽焉,其状如狐而九尾"的原始记载,到《封神演义》中颠覆商朝的妖妃妲己,再到蒲松龄笔下重情重义的狐仙婴宁,这个充满矛盾张力的神话形象,实则承载着千年文化体系中关于性别认知、道德规训与社会秩序的深刻隐喻。

狐妖形象的原始崇拜与异化演变 在商周青铜器的饕餮纹饰中,考古学家发现了九尾狐作为祥瑞图腾的最早印记,甲骨文中的"狐"字与"王"字存在字形关联,暗示其曾作为部族守护神存在,这种原始崇拜在汉代画像石中得到印证:山东武梁祠石刻中的九尾狐与玉兔、蟾蜍共同侍奉西王母,象征长生与祥瑞。

转折发生在魏晋时期,随着佛教因果观与道教禁欲思想的合流,狐妖形象开始被赋予道德审判的色彩,干宝《搜神记》记载的"阿紫"传说,首次将狐与人之间的跨物种婚恋定义为禁忌,这种转变映射着父权社会对女性力量的规训——当九尾狐从自然神灵降格为魅惑男性的妖物时,实质是对原始母系崇拜的消解与重构。

明清小说中的镜像投射:男权焦虑与性别政治 《封神演义》的创作背景值得深究,成书于明隆庆年间的这部神魔小说,将商纣灭亡归咎于九尾狐附身的妲己,恰与当时盛行的"女祸论"形成互文,万历年间刊行的《狐媚丛谈》收集了82则狐妖故事,其中76则涉及对士人的诱惑,这暴露出科举制度下文人群体对自身定力的焦虑。

蒲松龄在《聊斋志异》中塑造了43位狐女形象,这种文学现象绝非偶然,康熙年间严苛的礼教约束与商品经济萌芽的冲突,促使作家通过狐妖叙事构建理想化的情感乌托邦,如《婴宁》篇中笑点成花的狐女,其自然天性恰是对"女子无才便是德"的反讽,这种创作手法类似于薄伽丘《十日谈》中的框架结构,都是借超现实叙事突破现实禁忌。

民俗记忆中的双重标准:道德审判与欲望投射 在江浙地区流传的"狐仙堂"传说中,狐妖常以借贷银钱、预测科举的助人者形象出现,这种地域性差异揭示着民间实用主义对正统道德的消解,福建漳州的木偶戏《白狐传》保留着人狐通婚的原始母题,剧中白狐炼丹救夫的情节,实则是底层民众对封建婚姻制度的温和反抗。

值得关注的是狐妖故事中的空间隐喻,深山古寺、荒野宅院这些故事发生地,对应着现实社会中的道德边缘地带,当书生跨越这些阈限空间时,既是对礼教约束的暂时逃离,也预示着堕落风险,这种叙事模式与但丁《神曲》中穿越地狱的旅程具有相似的心理机制。

现代教育视角下的神话解构与重构 在北京市某重点中学的跨学科实践中,教师引导学生对比《聊斋》狐女与迪士尼《疯狂动物城》中的狐狸形象,这种教学创新不仅打破文化壁垒,更启发学生思考:为什么东西方都将狐狸塑造为智慧而矛盾的角色?这种比较研究培养了青少年的批判性思维。

某民间教育机构开发的"神话实验室"项目颇具启示,通过让中学生扮演狐妖故事中的不同角色,他们发现:当视角从书生转向狐妖时,所谓的"魅惑"往往是生存所迫,这种角色代入法有效消解了传统文化中的性别偏见,2019年该案例入选联合国教科文组织性别教育优秀实践。

文化基因的现代转译:从妖魔化到人格化 网络文学《狐说》的走红现象值得研究,这部点击量过亿的作品中,九尾狐后裔在现代都市开侦探事务所,其形象融合了传统灵性与现代职业特征,作者在接受采访时坦言,创作灵感来自对《聊斋》的现代解读,试图剥离封建伦理的附着,还原狐妖作为独立个体的生命叙事。

在杭州某小学的德育课堂上,教师用"狐妖报恩"故事引导学生讨论感恩的本质,当有学生质疑"为什么狐妖必须变成美女来报恩"时,这场即兴的课堂辩论催生了校本课程《神话新解》,这种教学实践证明,传统故事可以成为培养现代公民意识的优质载体。

当我们以教育人类学的视角重新审视九尾白狐的千年演变,会发现这个文化符号犹如棱镜,折射出中国社会对性别角色、道德秩序与人性本质的持续思考,在AI技术解构传统叙事模式的今天,教育工作者更需要具备文化解码能力,带领年轻一代在神话谱系中寻找身份认同的密码,在古老叙事里开掘现代价值的矿脉,正如敦煌壁画中那只口衔灵芝的九尾狐,它穿越时空的目光,始终注视着文明进程中人类精神的成长与超越。