盛唐气象孕育的书法革新

在公元8世纪的长安城中,一位身着绯袍的官员正在伏案疾书,他手中的毛笔时如刀劈斧凿,时似游龙摆尾,最终在宣纸上呈现出一种前所未见的方正雄浑之态——这便是颜真卿创造"颜体"书法的历史瞬间,作为中国书法史上最重要的楷书革新者,颜真卿突破了魏晋以来"二王"体系主导的秀逸书风,在盛唐文化土壤中培育出独具特色的书法范式,其作品《多宝塔碑》《颜勤礼碑》至今仍是书法学习者必临的经典范本,这种被后世称为"颜体"的书风,实质是对传统楷书进行的创造性转化。

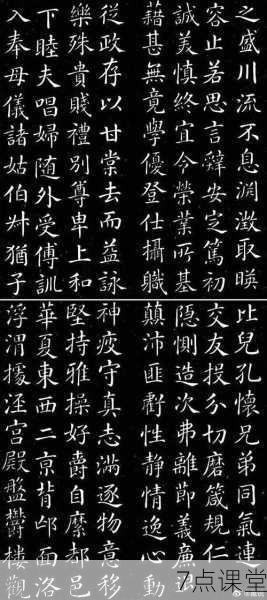

颜体书法的技法特征解析

要理解颜真卿书法的字体属性,必须深入剖析其技法特征,从结构布局来看,颜体楷书采用"外拓"式架构,字形方正饱满,犹如殿堂般庄严稳固,横画起笔藏锋,收笔重按形成的"蚕头燕尾",与竖画的"悬针垂露"形成鲜明对比,这种笔法创新打破了初唐欧阳询"内擫"式结构的拘谨,赋予文字更强的视觉张力。

在章法处理上,颜真卿创造性地运用"疏可走马,密不透风"的布局原则,细观《麻姑仙坛记》,字距紧密却无局促之感,行间疏朗而显恢宏气象,这种空间经营手法,与杜甫诗歌"沉郁顿挫"的美学特征形成跨艺术门类的共鸣,共同折射出盛唐文化的雄浑气度。

楷书典范的确立与流变

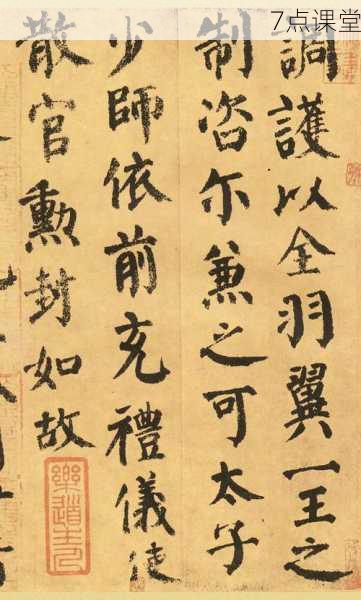

从字体演变角度考察,颜体书法本质属于楷书体系的成熟形态,相较于钟繇的古拙、王羲之的秀逸,颜真卿在楷书规范化进程中迈出关键一步:他将北碑的雄强骨力与南帖的灵动笔意熔于一炉,创造出法度严谨而不失生机的书写体系,日本学者中田勇次郎曾指出:"颜体楷书完成了汉字从写经体到文人书的转型,标志着楷书作为实用字体的最终定型。"

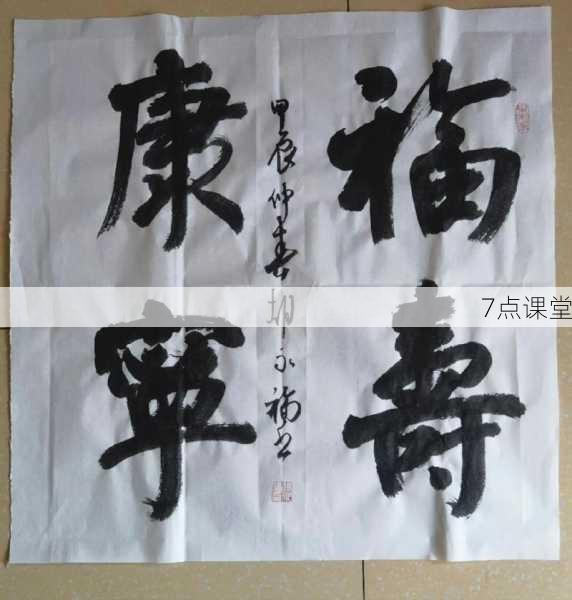

这种革新并非偶然,安史之乱后的社会动荡,促使文人群体追求更具精神力量的艺术表达,颜真卿将忠义气节灌注笔端,其书法中刚健的骨力、厚重的质感,恰与儒家"浩然正气"的价值观形成同构,宋代米芾虽批评颜体"如项羽挂甲,樊哙排突",却不得不承认其"超妙入神"的艺术境界。

跨时代的艺术影响力

颜体书法的辐射力远超书法领域,在宋代,苏轼、黄庭坚等人从颜体中汲取养分,开创"尚意"书风;明代董其昌提出"学书必从颜柳入门"的教学理念;清代碑学兴起时,何绍基、钱沣等书家又通过临习颜体寻找突破帖学的路径,这种跨越千年的影响力,印证了颜体书法作为文化基因的强大生命力。

当代考古发现提供了新的研究视角,1972年西安出土的《颜仁师墓志》,揭示了颜氏家族书风的传承脉络;敦煌遗书中的民间写经体,则显示出颜体笔法对日常书写的影响,这些实物证据表明,颜真卿不仅创造了艺术典范,更推动了汉字书写的大众化进程。

当代书法教育的启示

在数字化书写日益普及的今天,颜体书法的教育价值愈发凸显,其规范化的结构为初学者提供了清晰的入门路径,而笔画中蕴含的力度控制训练,能有效提升学习者的空间感知能力,北京师范大学书法教研组的跟踪研究表明,经过系统颜体训练的学生,在汉字结构认知测试中平均得分提升27%。

更深层的启示在于艺术与人格的共生关系,颜真卿在创作《祭侄文稿》时,将丧亲之痛转化为笔墨的悲怆激越,这种"书为心画"的创作理念,为当代艺术教育提供了人格养成的经典范例,正如朱光潜在《谈美书简》中所言:"颜鲁公的墨迹,是用生命熔铸的道德文章。"

永恒的文化坐标

站在大明宫遗址眺望现代西安,颜真卿书写的《多宝塔碑》依然矗立在碑林博物馆,这些历经风雨的碑刻,不仅是楷书艺术的巅峰之作,更是中华文明精神气质的物化呈现,当我们在宣纸上临摹"国""礼""忠"等颜体典范字时,触摸到的是跨越千年的文化脉搏,这种将技法传承与精神延续完美结合的书法体系,正是颜真卿留给后世最珍贵的文化遗产。