穿越千年的女性书写 在汉代文学史的长河中,卓文君犹如一颗璀璨的明珠,以其独特的女性视角和文学才情,为后世留下了珍贵的文化遗产,作为中国古代最早突破性别限制的知识女性代表,她的诗歌创作不仅承载着个人情感的跌宕起伏,更映射出汉代知识女性的精神觉醒,本文将以教育研究视角,深入解析卓文君现存的七首诗歌作品(注:传世作品实际为五首,包括《白头吟》《诀别书》等),并探讨其文学价值与情感教育启示。

卓文君诗歌的时空坐标 公元前2世纪的蜀郡临邛,这个西南边陲的冶铁重镇,孕育了中国文学史上最富传奇色彩的爱情故事,卓文君生于商贾巨富之家,其父卓王孙"富至僮千人,田池射猎之乐,拟于人君"(《史记·司马相如列传》),在"女子无才便是德"观念尚未成型的汉代,她得以接触典籍,培养出"善琴书"的文学素养,这种特殊的教育背景,使其在遭遇情感变故时,能够以诗歌为剑,直指封建礼教的核心矛盾。

诗作解析:从闺怨到觉醒 1.《白头吟》的意象解构 "皑如山上雪,皎若云间月"的起兴之句,构建出冰清玉洁的意象空间,诗中"竹竿何袅袅,鱼尾何簁簁"的隐喻系统,暗含《诗经》"籊籊竹竿,以钓于淇"的比兴传统,但卓文君突破性地将这种传统转化为女性主体意识的表达,通过"愿得一心人,白头不相离"的直抒胸臆,完成从被动等待到主动选择的身份转变。

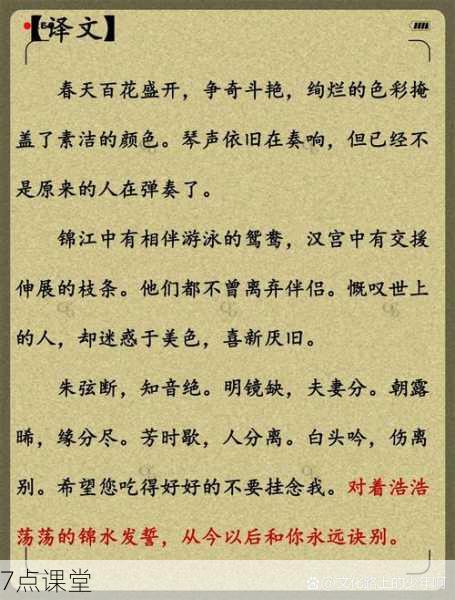

《诀别书》的叙事突破 在这篇书信体诗作中,作者以"春华竞芳"的自然意象起兴,层层推进至"锦水汤汤,与君长诀"的情感高潮,不同于传统闺怨诗的含蓄婉约,卓文君创造性地采用"三段论"式结构:追忆往昔、痛陈现实、决然离别,这种逻辑严密的表达方式,展现出汉代知识女性罕见的理性思维。

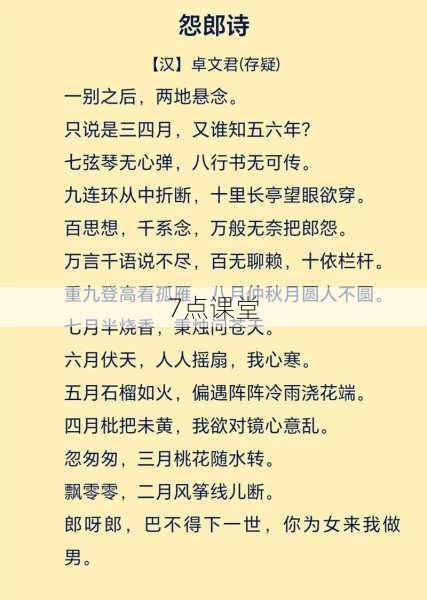

伪托诗作的文学史价值 虽后世传抄中混入部分伪作,如《望江亭》《怨郎诗》等,但这些作品的流传本身具有特殊意义,以《怨郎诗》为例,其数字诗形式"一朝别后,二地相悬...八行书不可传,九连环从中折断",虽考据为明代文人伪托,却精准捕捉到卓文君敢爱敢恨的人格特质,这种现象折射出后世对这位才女的精神追慕,构成独特的接受美学案例。

情感教育的现代启示

-

文学素养与人格养成 卓文君的创作实践证明,文学教育能培养个体面对情感困境时的表达能力,其诗作展现的"哀而不伤,怨而不怒"的中和之美,恰是儒家诗教传统的生动体现,现代教育可借鉴这种将情感体验升华为艺术创作的教学模式。

-

性别意识的启蒙价值 在《白头吟》中,"男儿重意气,何用钱刀为"的诘问,实质是对封建婚姻制度的解构,这种批判性思维对当代青少年的性别平等教育具有示范意义,可引导其建立健康的情感价值观。

-

挫折教育的经典范本 从"绿绮传情"到"当垆卖酒",再到"白头吟怨",卓文君的人生轨迹为挫折教育提供完整案例,其诗歌中展现的从沉溺到觉醒的情感历程,可作为心理辅导的文学素材。

诗歌传播与接受研究 宋代郭茂倩《乐府诗集》将《白头吟》归入"相和歌辞",明代冯梦龙《情史类略》加以演义传播,至当代郭沫若创作历史剧《卓文君》,形成跨越两千年的接受链,这种文化现象揭示:优秀文学作品具有超越时代的生命力,其教育价值随历史语境变迁不断焕发新意。

才女书写的永恒魅力 卓文君的诗歌遗产,不仅在于其文学成就,更在于树立了知识女性自我表达的精神范式,在AI技术重塑教育形态的今天,重读这些穿越时空的诗句,我们依然能感受到文字中跃动的生命温度,这种将个人际遇升华为普世价值的创作智慧,正是人文教育的核心要义,当现代学子在课本中邂逅"愿得一心人"的诗句时,收获的不仅是文学鉴赏力的提升,更是对人性尊严的深刻认知。