在中国古典诗歌的星河中,孟浩然的田园诗犹如山涧清泉般独具韵味,这位盛唐山水田园诗派的代表人物,以清新自然的笔触勾勒出中国文人理想中的精神家园,他的诗作中既有"绿树村边合"的田园景致,又饱含"坐看云起时"的隐逸哲思,在看似平淡的乡村图景中构筑起深邃的精神世界。

自然意象的诗意重构 孟浩然的田园诗呈现出独特的自然美学特征,在《过故人庄》中,"开轩面场圃,把酒话桑麻"的日常场景,通过白描手法转化为诗意的存在,诗人将农事劳作、田园景致与人文情怀完美融合,创造出"场圃""桑麻"等极具农耕文明特质的意象群,这种对日常生活的审美提炼,打破了传统诗歌的雅俗界限,使平凡农事升华为艺术表达。

其诗作中的自然意象具有鲜明的空间层次感。《夏日南亭怀辛大》中"荷风送香气,竹露滴清响",通过嗅觉、听觉的多维感知,构建出立体的田园空间,这种多感官交融的描写手法,使读者不仅能看见"荷风""竹露"的视觉形象,更能感受到微风中浮动的暗香与晨露滴落的清音,达成身临其境的审美体验。

隐逸情怀的多重表达 孟浩然的隐逸情怀源于其独特的人生选择,在《夜归鹿门歌》中,"岩扉松径长寂寥,惟有幽人自来去"的独白,既是对隐士生活的真实写照,也是诗人精神世界的镜像投射,不同于陶渊明"不为五斗米折腰"的决绝,孟浩然的隐逸始终保持着与世俗的微妙联系,这种若即若离的状态形成了其诗歌特有的张力。

这种隐逸情怀在《宿建德江》中展现得尤为深刻。"野旷天低树,江清月近人"的意境,既是对自然景观的精准捕捉,更是诗人孤独心境的诗意呈现,月影与人影的遥相呼应,暗示着隐士与自然的精神对话,这种物我交融的意境创造,成为中国隐逸文学的重要范式。

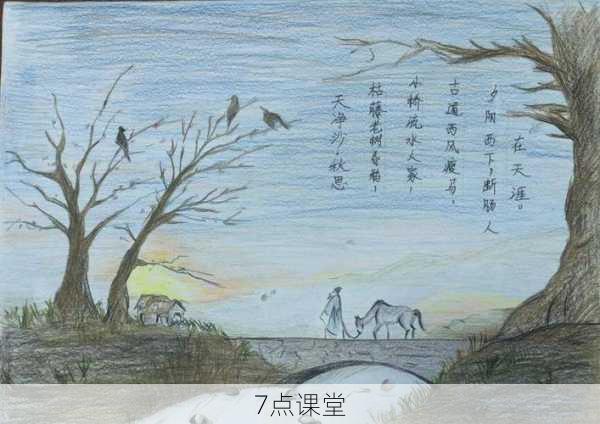

诗画交融的美学实践 孟浩然的田园诗具有强烈的画面感,其《春晓》中"夜来风雨声,花落知多少"的描写,看似平铺直叙,实则暗含视觉构图,风雨过后的清晨场景,落红满地的画面留白,都显示出诗人对画面空间的精心经营,这种诗中有画的创作特征,直接影响着后世文人画的审美取向。

宋代画家郭熙在《林泉高致》中提出的"三远"构图法,与孟诗中的空间处理存在明显的美学共鸣。《万山潭作》中"垂钓坐盘石,水清心亦闲"的场景,既符合平远构图的视觉特征,又蕴含着深远的哲学意味,这种诗画互通的审美特质,使孟浩然的田园诗成为文人画创作的重要灵感源泉。

精神传统的现代启示 孟浩然田园诗中蕴含的生态智慧,在当代社会具有特殊的启示意义。《游精思观回王白云在后》中"出谷未亭午,至家已夕曛"的行程记载,暗含着古人"日出而作,日入而息"的自然节律,这种与自然和谐共处的生活哲学,为现代人反思工业文明提供了传统参照。

其诗作中的人文精神在教育领域更具现实价值。《与诸子登岘山》中"江山留胜迹,我辈复登临"的历史意识,启示着传统文化传承的重要性,将这种人文情怀融入当代教育,既能培养学生的审美能力,也有助于建构文化认同。

在当代重读孟浩然的田园诗,我们不仅能领略"微云淡河汉,疏雨滴梧桐"的诗意之美,更能感受到传统文化中天人合一的哲学智慧,这些穿越千年的诗行,既是中国文人精神世界的缩影,也为现代人构建心灵家园提供了永恒参照,当都市的喧嚣遮蔽了心灵的归途,孟诗中那片"故人具鸡黍"的田园,依然静静等待着现代游子的精神还乡。

(全文共1287字)