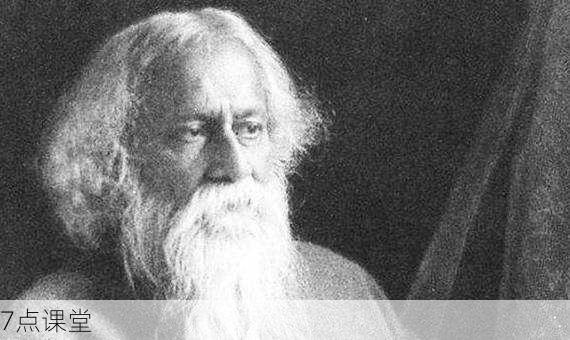

在东西方文明交汇的二十世纪初期,罗宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore)这个名字如同璀璨的星辰,照亮了整个东方世界的精神天空,这位以《吉檀迦利》摘取1913年诺贝尔文学奖桂冠的诗人,其国籍归属问题却始终萦绕着某种神秘的东方色彩,当我们深入探究这位文化巨匠的生平轨迹时,会发现简单的国别界定难以承载他复杂深邃的精神世界。

地理坐标下的双重印记 1861年5月7日,泰戈尔诞生于印度加尔各答的贵族宅邸,这座位于恒河三角洲的城市,当时尚属英属印度孟加拉管辖区,若以现代行政区划论,其家族祖居所在的乔拉桑戈(Jorasanko)地区确实位于当今印度境内,但历史经纬远比地图上的国境线复杂得多,泰戈尔家族世代生活的孟加拉地区,在1947年印巴分治后经历了剧烈变迁,其文化根源所在的东孟加拉最终成为独立的孟加拉国。

这种地理身份的复杂性在诗人作品中得到深刻映照,其诗作中反复出现的帕德玛河(恒河下游支流)意象,既流淌着印度教文明的圣洁光辉,又浸润着孟加拉乡土的人间烟火,他在《孟加拉风光》中描绘的雨季田园,既非纯粹印度式的,也不是典型的南亚风情,而是熔铸了特定地域的文化记忆。

种姓制度中的文化混血 泰戈尔的家族背景堪称印度文明演进的活标本,作为婆罗门种姓中的"库林"支系,其祖先可以追溯至8世纪的吠陀学者,但值得注意的是,这个家族在15世纪改宗毗湿奴派信仰后,发展出独特的宗教改革思想,祖父德瓦尔卡纳特·泰戈尔更是在19世纪率先打破种姓禁忌,与英国东印度公司建立密切商业往来。

这种宗教与世俗的奇妙融合,在诗人身上体现得尤为显著,他在《人生的亲证》中构建的宗教哲学,既保留了《奥义书》的玄思传统,又吸纳了基督教博爱思想,正如1912年访问伦敦时对萧伯纳所言:"我的神殿里供奉着湿婆林伽,但穹顶绘着西斯廷的壁画。"

语言疆域的精神远征 泰戈尔的创作语言选择本身就是文化身份的最佳注脚,虽然能用英语进行娴熟写作,但他坚持用孟加拉语创作诗歌,这种选择蕴含着深刻的文化自觉,据统计,其创作的2230首诗歌中,仅有《吉檀迦利》等少量作品由本人译成英文,这种语言忠诚背后,是19世纪孟加拉文艺复兴运动的深刻影响。

但语言的边界从未限制其思想传播,1924年访问中国时,徐志摩发现泰戈尔能自如引用李白诗句,又通晓华兹华斯的自然哲学,这种跨文化的对话能力,使其成为首位在西方世界获得广泛认可的东方思想家,巴黎大学梵文学者西尔万·列维曾说:"泰戈尔让恒河的智慧之水流入了塞纳河。"

教育实践中的文明对话 作为教育革新者,泰戈尔于1921年创办的国际大学(Visva-Bharati)堪称其文化理念的实体化呈现,这所位于圣蒂尼克坦的学府,其课程设置打破了传统东方教育的局限:学生既研习梵文经典,也探讨歌德诗剧;既练习印度古典舞,也排演易卜生戏剧,这种教育模式吸引了包括林语堂、野口米次郎在内的各国学者。

特别值得关注的是其教育思想中的生态智慧,校园内保留原始树林的设计,源自《奥义书》"森林书院"的传统,却与当时西方兴起的自然教育理念不谋而合,这种古今中西的融合,在1930年牛津大学演讲《人的宗教》中得到系统阐述。

政治光谱中的文化立场 在民族独立运动的浪潮中,泰戈尔的文化身份面临严峻考验,他虽在1905年孟加拉分治运动中创作《金色的孟加拉》成为后世孟加拉国国歌,却始终拒绝狭隘的民族主义,1919年阿姆利则惨案后,他毅然放弃英国政府授予的爵士称号,但次年访问欧洲时仍呼吁东西方和解。

这种看似矛盾的政治姿态,实则是其文化立场的自然延伸,在《民族主义》演讲中,他尖锐指出:"当民族成为利己的巨兽时,文明就会退化为机械的怪物。"这种超越性的批判视角,使其既不同于甘地的本土化主张,也有别于尼赫鲁的世俗化路线。

艺术哲学中的终极追问 晚年的泰戈尔在绘画领域开辟新境,70岁始作画的"诗人之画"充满原始主义的张力,这些用墨水、水彩在稿纸背面即兴创作的作品,既可见孟加拉民间艺术的朴拙,又暗合表现主义的现代气质,纽约现代艺术博物馆在1930年为其举办个展时,评论家惊叹这些画作"解构了东西方的美学边界"。

在1941年临终诗作《文明的危机》中,83岁的哲人写下:"我旅程尽头处的星辰,正在新破晓的光辉中升起。"这句偈语般的诗句,恰是其文化身份的最佳诠释——既深深植根于印度文明的土壤,又始终向着人类共同的精神天空生长。

当我们回望这位东方智者的生命轨迹,简单的国籍界定已失去意义,他的护照可能写着"英属印度",他的母语属于孟加拉文化圈,他的思想遗产属于整个人类文明,在全球化进程加速的今天,泰戈尔留下的最大启示或许是:真正的文化身份,应是流动的江河而非固化的疆界,是交响的乐章而非单调的独奏,这位恒河之子用毕生实践证明,唯有超越地域的局限,才能抵达文明的本质。