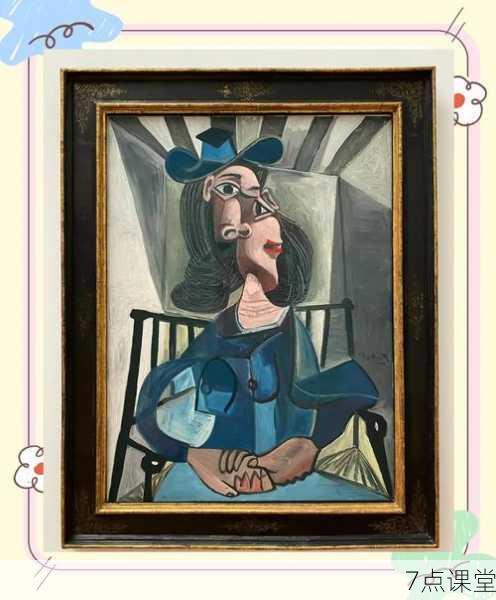

在巴塞罗那的毕加索博物馆里,陈列着这位艺术大师不同时期的作品:从九岁绘制的精准素描到晚年充满童趣的陶艺,从立体主义的碎片到抽象艺术的狂欢,这些作品背后暗藏的不仅是艺术革命,更是一部颠覆性的教育启示录,当教育深陷标准化泥潭的今天,毕加索那些如利剑般锋利的语录,正为我们劈开认知的迷雾。

一、解构与重建:毕加索的创造力密码

"每个孩子都是天生的艺术家,问题在于如何让他在成年后仍然保持艺术家的本质。"这句被教育界反复引用的名言,实则是毕加索对创造力消逝机制的深刻洞察,在巴黎蒙马特高地的画室里,晚年的毕加索常常凝视儿童涂鸦数小时,那些扭曲的线条在他眼中不是错误,而是未被规训的原始创造力,现代脑科学研究证实,儿童大脑的突触连接数量在七岁时达到巅峰,之后随着教育规训逐渐递减。

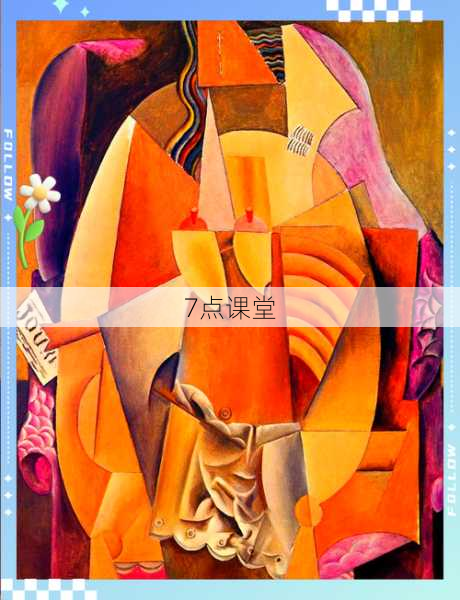

毕加索的创作历程本身就是对"错误"价值的完美诠释,1907年创作《亚维农少女》时,他撕毁了上百张草稿,那些被揉皱的纸团里藏着立体主义的基因密码,当代教育心理学发现,容忍错误的课堂环境能提升学生48%的创造力表现,东京大学教授佐藤学提出的"不完美学习法",正是将"错误"转化为认知升级的阶梯。

"艺术是去除真实表象的谎言,却能揭示更深层的真实。"这种悖论式认知,在芬兰教育体系中得到完美诠释,赫尔辛基的小学课堂里,数学课可能从观察云朵形状开始,历史课通过角色扮演展开,这种打破学科壁垒的教学方式,与毕加索将吉他分解重组为立体主义杰作的思维如出一辙。

二、颠覆性教育观:毕加索的认知革命

"我花了四年时间学会像拉斐尔那样画画,却用了一生时间学会像孩子那样画画。"这句自白揭露了艺术教育的根本困境,斯坦福大学设计学院的研究显示,经过系统美术训练的学生,在自由创作时反而比未受训者更拘谨,这印证了毕加索的警告:技艺传授可能成为创造力的枷锁。

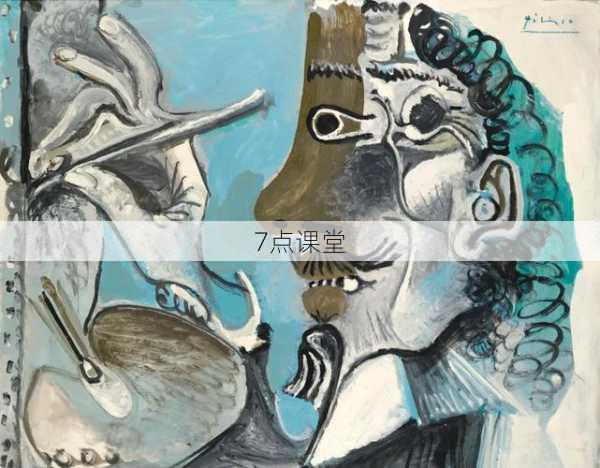

在毕加索看来,教育者不应是知识的搬运工,而要做"认知助产士",他指导年轻画家时从不示范技法,而是不断追问:"你真正想表达什么?"这种苏格拉底式的对话,在麻省理工学院的媒体实验室转化为"提问式教学法",教授们用80%的课堂时间提出开放性问题,催生出诸多突破性创新。

"好的艺术家模仿,伟大的艺术家窃取。"这句惊世骇俗的宣言,实则是创造性学习的终极心法,日本建筑大师安藤忠雄从未受过正规教育,却在环球旅行中"窃取"柯布西耶的光影魔法,这种主动建构的学习模式,正在颠覆传统教育中的被动接受范式,柏林艺术大学设立的"创造性剽窃"课程,正是对此理念的实践。

三、艺术思维与现代教育的和解之道

"绘画不是用来装饰公寓的,它是战斗的武器。"毕加索将艺术视为认知革命的利器,这种精神投射到教育领域,催生出"设计思维"教育模式,悉尼科技大学将整个校园改造成问题解决实验室,学生通过改造社区空间来学习工程学与社会学,这种跨界实践使毕业生创业率提升37%。

在毕加索的工作室,雕塑、版画、陶艺工具总是混杂在一起,这种跨媒介创作理念,预示了当今STEAM教育的核心精神,美国高中开展的"毕加索工程课",要求学生在制作机械装置时必须融入美学设计,结果发现这种训练使学生的空间想象力提升62%。

"艺术能洗涤灵魂中日常生活的尘埃。"当教育陷入功利主义泥潭时,毕加索的提醒格外振聋发聩,首尔教育研究院的追踪调查显示,持续接受艺术教育的学生,在二十年后的职业成就普遍高于同龄人,这不是艺术的魔力,而是审美思维赋予的全局认知优势。

在毕加索离世前三个月完成的蜡笔画中,九十二岁的老人用颤抖的线条描绘斗牛场景,笔触比任何孩童都更自由狂放,这最后的创作恰似他留给教育界的启示录:真正的教育不是装满知识的容器,而是点燃创造的火种,当我们的教室开始容忍"错误"的轨迹,当评分标准为非常规思维留下呼吸孔,当学习过程重新找回发现的狂喜,或许我们就能在标准化教育的废墟上,重建起属于未来的认知圣殿,正如毕加索在暮年的顿悟:"我总是在做我不会做的事,为了学习如何去做它。"这或许就是教育最诗意的定义。