当人们提起列夫·托尔斯泰时,脑海中首先浮现的往往是《战争与和平》中恢弘的史诗场景,或是《安娜·卡列尼娜》里那句著名的开场白,这位俄罗斯文学巨匠的作家身份早已深入人心,但若仅以"文学家"定义托尔斯泰,无异于将浩瀚星空简化为零星萤火,在十九世纪至二十世纪初的俄罗斯社会变革浪潮中,托尔斯泰以惊人的生命力活跃于文学创作、教育改革、哲学探索、农业实践等多个维度,他的多重身份共同构成了一个完整的精神世界,本文将从五个核心维度解析托尔斯泰的"家"之身份,揭示这位思想巨擘超越时代的现代价值。

文学革命家:重构小说艺术的精神维度

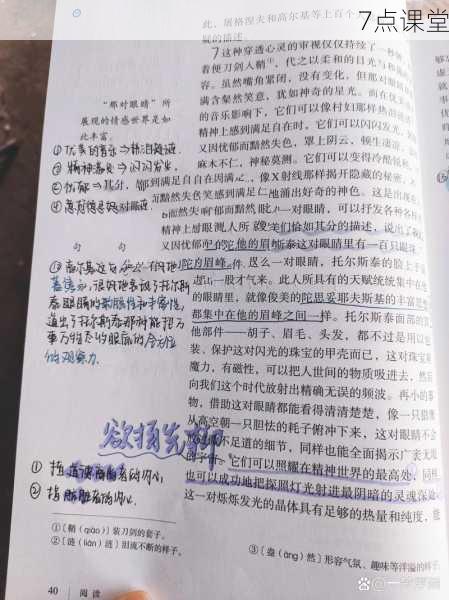

作为世界文学史上最伟大的小说家之一,托尔斯泰在文学领域的革新堪称革命性的突破,他打破了传统小说线性叙事的桎梏,在《战争与和平》中创造性地将历史哲学思考与个体命运交织,使这部作品既是对1812年卫国战争的史诗性再现,更是对历史决定论与自由意志的深刻思辨,其独创的"心灵辩证法"将人物心理的瞬息万变以显微镜般的精确度呈现,这种写作技法在《安娜·卡列尼娜》中达到巅峰:主人公安娜从压抑到觉醒,从抗争到毁灭的心理轨迹,成为现代心理现实主义的典范。

但托尔斯泰的文学革命远不止于技巧创新,他在晚年创作的《复活》中,通过贵族聂赫留朵夫的赎罪之旅,将小说升华为道德审判的法庭,这种将文学叙事与道德训诫完美融合的创作方式,使俄罗斯文学从"讲故事"的层面跃升至"灵魂拷问"的高度,正如高尔基所言:"托尔斯泰教会我们,文学不仅是反映现实的镜子,更应该是照见人性深渊的明灯。"

教育实践家:亚斯纳亚·波良纳的乌托邦实验

鲜为人知的是,托尔斯泰曾耗费十年心血(1859-1869)投身乡村教育实践,在故乡亚斯纳亚·波良纳庄园,他创办的农民学校堪称教育史上的奇迹,这所摒弃考试制度、取消固定课表的学校,实行着完全自由的教学模式:孩子们根据兴趣选择学习内容,教师与学生的关系如同朋友般平等,托尔斯泰亲自编写的《识字课本》包含从物理常识到道德寓言的各种内容,他主张"教育应该像空气般自然,像呼吸般自由"。

这种教育理念在当时可谓惊世骇俗,托尔斯泰反对将知识切割为碎片化的学科,强调"完整的生活教育",他让学生们在田野间学习植物学,在木工坊理解几何原理,在集体劳动中培养协作精神,尽管这些改革最终因政治压力而中断,但其"尊重儿童天性"的教育思想,比蒙台梭利教育法早出现了半个世纪,当代教育研究者发现,托尔斯泰日记中记载的教学观察,与今天"项目制学习""情境教学"等前沿理念惊人契合。

社会改革家:贵族身份下的平民主义觉醒

出身世袭伯爵的托尔斯泰,却毕生与自己的阶级身份进行着激烈抗争,他晚年放弃版权、分田予农、躬耕垄亩的举动,绝非文人式的姿态表演,而是基于深刻的社会批判理论,在政论著作《那么我们应该怎么办?》中,他尖锐指出资本主义制度下"少数人的奢侈建立在多数人的血汗之上",这种批判的深刻性在于:他不仅揭露社会不公,更深入剖析了制度性罪恶的心理根源——人类的贪婪与异化。

托尔斯泰的社会实践具有强烈的实验性质:他推动的土地改革方案虽未获政府采纳,却在亚斯纳亚·波良纳形成微型社会模型;他组织的饥荒救济行动(1891-1892)开创了民间慈善组织化运作的先河;他倡导的"勿以暴力抗恶"思想,虽在当时备受争议,却为二十世纪非暴力抵抗运动提供了理论源泉,印度独立运动领袖甘地曾坦言,正是托尔斯泰的《天国在你们心中》使其确立了"坚持真理"(Satyagraha)的斗争哲学。

四、道德哲学家:在宗教信仰与理性批判间的永恒挣扎

托尔斯泰的精神世界始终处于剧烈的自我冲突之中,这位东正教洗礼的贵族子弟,在《忏悔录》中坦言经历了深刻信仰危机,最终发展出独特的"托尔斯泰主义",他批判教会组织的虚伪性,却坚信基督"登山宝训"的道德真谛;他否定神学教条,却执着追寻生命意义;他崇尚理性思考,又在晚年走向神秘主义,这种矛盾性恰恰构成了其思想魅力——在《伊万·伊里奇之死》中,我们看到的不仅是临终者的心理实录,更是对存在本质的哲学拷问。

其道德哲学的核心"博爱非暴力"原则,既包含儒家"仁者爱人"的伦理观,又融汇了老庄"道法自然"的智慧,更与佛教慈悲理念遥相呼应,这种跨文化的道德综合,使托尔斯泰成为连接东西方思想的重要桥梁,他晚年与辜鸿铭的通信交流,正是这种全球性道德关怀的生动体现。

生活艺术家:在日常细节中践行生命美学

托尔斯泰的人生本身就是件精心雕琢的艺术品,他坚持五十余年写日记的习惯,事无巨细地记录思想轨迹,这种自我观察的严苛程度堪比现代行为艺术,在克里米亚战争期间,他作为炮兵军官在战壕里写作;在农忙时节,他赤脚耕田时构思小说情节;即便在82岁高龄离世前夜,他仍在日记本上勾画思想草图,这种将生活与创作完全融合的生命状态,诠释着"艺术即生活"的真谛。

他对日常生活的审美化改造同样令人惊叹:亲自设计庄园建筑布局,发明改良农具,研究素食食谱,甚至为农民设计服装样式,在给友人的信中,他如此写道:"真正的美不在画廊与剧院,而在犁头破土的弧线中,在农妇哼唱的民谣里。"这种扎根土地的美学观,打破了贵族艺术的窠臼,为现代生态美学提供了早期范本。

当我们试图用某个单一身份定义托尔斯泰时,总会发现定义本身在消解——他是用小说进行哲学思考的文学家,是用犁头书写社会理想的教育家,是在田间地头践行乌托邦的改革家,这种身份的多重性与思想的复杂性,恰恰构成了其跨越时空的精神力量,在当下这个专业分工日益精细的时代,托尔斯泰启示我们:真正的思想者从不拘泥于身份标签,人类精神的最高境界,在于保持对真理的全方位探索与对生命的整体性关怀,正如他在1894年日记中所写:"不要问我是谁,而要问我正在成为谁。"这种永不停息的自我超越,正是托尔斯泰留给后世最宝贵的精神遗产。