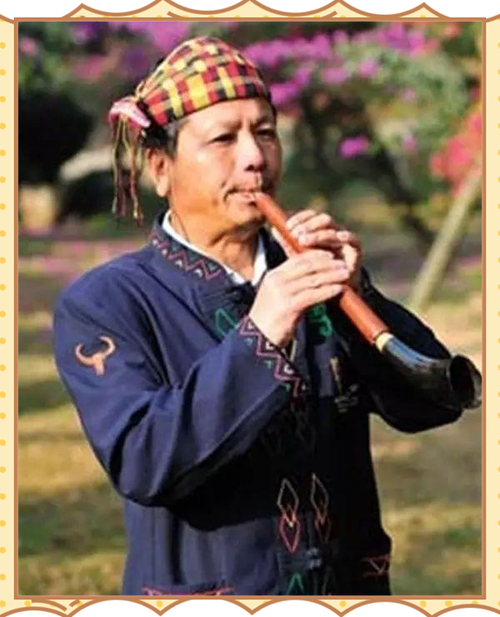

在云南德宏陇川县章凤镇的一个景颇村寨里,天色未明,薄雾缭绕,一缕笛声便穿透了清晨的宁静,那声音低沉而略带苍凉,不是寻常笛子清亮之音——那是洞巴,景颇人的古老乐器,寨子里的老人坐在火塘边,眼角的皱纹里仿佛刻满故事:“没有洞巴声的寨子,就像丢了魂的汉子,空有躯壳。”这声音,连接着景颇人血脉深处一段关于坚韧与创造的神奇传说。

相传在遥远的年代,寨子里有个名叫勒干的孤儿,父母双亡,孤苦伶仃,他日日上山砍柴,以换取一点微薄口粮,一日,他在深林中遭遇狂风暴雨,被冰冷的雨水浇透,更在湿滑的陡坡上滚落,遍体鳞伤,就在他瑟缩于巨大岩石下,孤独与寒冷几乎将他吞噬之时,一只羽毛闪烁着奇异光芒的鸟儿忽然停落眼前,鸟儿衔来几根青翠的竹子,用尖喙啄出小孔,竟在风雨中吹奏出奇特而温暖的曲调,那声音如母亲的低语,又似山泉的叮咚,瞬间驱散了勒干心头的绝望与刺骨的寒冷,神鸟将制笛之技传授于他,并告诉他:“竹管连心,用心吹奏,它能唤起人心底最深的力量。”

勒干铭记神鸟之语,回到寨子后,他反复琢磨,精心选用深山中的斑色竹,仔细比对竹节长短与内径大小,反复钻磨音孔位置与角度,终于制成了第一支能发出浑厚深远声音的竹笛——这便是“洞巴”的诞生,从此,他日日吹奏,那低沉悠远的笛音,如大地低沉的脉搏,又如祖先深情的呼唤,不仅抚慰了他自己的孤寂,更奇妙地融化了寨子里人们心头的冷漠与疏离,洞巴声起,劳作的人们彼此颔首微笑,火塘边的笑语也多了起来,原本沉寂的寨子渐渐被一种温暖的力量重新凝聚。

当凶悍的异族部落挥舞着长刀咆哮而来,欲劫掠寨子时,勒干挺身而出,他手握洞巴,站在寨口最高的山坡上,迎着凛冽的山风,鼓足胸中全部气息,吹响了洞巴!那笛声不再仅仅是低沉悠扬,它骤然变得宏大而奇特,如万壑松涛奔腾不息,又如远古巨兽发出撼动山岳的怒吼,裹挟着大山的意志与祖先的魂魄,形成一股无形的磅礴声浪,这声音仿佛带着千钧之力,竟震得敌人耳鼓轰鸣,头晕目眩,心中莫名涌起巨大的恐惧,他们手中的长刀仿佛变得沉重无比,进攻的脚步被这无形的声墙彻底阻挡、溃散!从此,洞巴不再是单纯的乐器,它成为景颇人勇气与守护的图腾,是流淌在血脉里的战斗号角与精神脊梁。

洞巴的传说,远非一个仅供消遣的古老童话,它如同一个活态的民族文化基因库,承载着景颇族对世界本源的深邃理解、对生存智慧的朴素总结以及对族群品格的执着塑造,这传说并非博物馆里封存的标本,而是一条鲜活流淌的文化血脉,其真正价值,在于它如何被看见、被理解、被激活,尤其是在塑造年轻一代心灵的教育场域之中。

口耳相传的洞巴故事本身,就是一部生动的民族史诗教材,其叙述充满“孤儿得助——神鸟授艺——制笛成功——音乐凝聚人心——以乐退敌”的经典母题与跌宕起伏的情节,天然契合青少年对故事的浓厚兴趣与接受习惯,当孩子们沉浸于勒干如何在风雨中与神鸟相遇、如何克服困难制作出第一支洞巴、又如何吹响它击退强敌的传奇经历时,景颇族勇敢坚韧、敬畏自然、珍视创造、崇尚集体力量的民族精神内核,早已在无形中刻印进他们的心灵,这比任何刻板的说教都更持久、更有温度,更可贵的是,这传说不仅传递精神,其情节本身便是一个天然完整的“问题解决模型”,勒干面对困境(孤苦、外敌)不是被动承受,而是积极寻找资源(神鸟启示、自然材料)、创造工具(洞巴)、运用智慧(以音乐为武器),最终化解危机,这种蕴含在故事里的思维模式,正是培养青少年创新意识与解决问题能力的绝佳启蒙教材。

传说中洞巴的诞生过程,蕴含着景颇先民对自然材料特性的深刻理解与运用智慧,教师可以引导学生深入探究:为何选用特定的斑色竹?竹节长短、内径大小、音孔位置如何影响最终音色?这本身就是一堂生动的原始材料声学探究课,鼓励学生动手尝试,选用不同材质(PVC管、普通竹管)模仿制作简易吹管乐器,对比音色差异,记录实验数据,这不仅能理解故事中“神授”背后朴素的科学探索,更能点燃他们对物理、声学的好奇心,洞巴传说中对“声音力量”的极致化想象(以乐退敌),为跨学科融合教学提供了奇妙入口,音乐课上,学习演奏洞巴特有的低沉音阶,感受其营造氛围的力量;心理课上,讨论特定频率、节奏的声音如何影响人类情绪(如庄严感、压迫感或安抚感),结合现代声波研究;文学课上,则分析声音描写在营造氛围、推动情节、塑造人物中的关键作用,一堂围绕“声音之力”的融合课程,让传说在科学理性与艺术感性的交汇中获得新生。

洞巴传说中勒干与神鸟的相遇,根植于景颇族“万物有灵”的传统宇宙观,这正是引导学生思考人与自然关系的珍贵起点,组织学生深入景颇村寨,聆听老艺人讲述故事,亲手触摸洞巴,记录其所用竹材、装饰纹样(常与自然物相关),理解其中蕴含的对山林馈赠的感恩,进而拓展至探讨景颇族刀耕火种中的轮歇智慧、神山森林崇拜的生态保护意义,从一支洞巴的制作伦理,上升到对现代可持续发展理念的文化呼应——古老的智慧,恰恰为应对当代生态困境提供了独特的精神资源,洞巴传说所凝聚的“认同感”与“精神力量”,是景颇文化身份的核心密码,教育者有责任引导年轻一代,尤其是景颇族青少年,去自觉探寻这份独特性,鼓励他们基于传说进行创意转化:创作洞巴传说主题的现代绘本或动画;谱写融入洞巴音色的新民族风歌曲;编排讲述洞巴起源的校园舞蹈剧,在创造性的表达中,传统不再是沉重的包袱,而成为滋养个体身份认同、激发文化自信的源头活水。

当洞巴低沉而坚韧的音调在教室里响起,勒干在传说里赋予它的力量便穿越了时间,那竹管中流淌的不仅是乐音,更是景颇人面对风雨时的坚韧脊梁,是万物有灵的古老智慧,更是我们共同文化基因里关于创造与守护的回响。

让这来自大山的传说继续在年轻一代口中传唱,在指尖流淌,当孩子亲手制作一支简易竹笛,吹响属于自己的第一个音符;当课堂讨论从洞巴的声波延伸到生态的和谐——我们守护的便不再只是一个故事,我们在接续一种活着的智慧,点燃一种面对未来挑战时不可或缺的古老勇气,洞巴之声不息,那潜藏于竹节深处的民族精魂,便永远有力量在时代的惊涛中发出自己的回响。