【地质密码:自然造化的鬼斧神工】 在杭州西湖群山的褶皱深处,虎跑泉以其独特的地质构造向世人展示着自然的神奇,这个海拔70米的裂隙泉,其形成可追溯至距今1.8亿年前的侏罗纪时期,地质勘探显示,虎跑泉所处的岩层属于典型的石英砂岩构造,这种致密坚硬的岩体在漫长的地质运动中形成了独特的断裂带。

当地下水沿着龙井向斜构造的裂隙网络渗透时,经历石英砂岩层长达20年的自然过滤,溶解了岩层中丰富的矿物质,当这些富含微量元素的地下水遇到大慈山白垩纪凝灰岩的阻挡时,受重力作用形成上升泉,这种独特的"砂岩过滤—凝灰岩阻隔"双重地质机制,使得虎跑泉的pH值稳定在7.2-7.5之间,总硬度仅0.5德国度,形成了"天下第三泉"特有的甘冽口感。

【历史回响:虎跑传说的多层解构】 北宋《太平寰宇记》首次记载的"虎跑梦泉"传说,历经千年演变已形成完整的叙事体系,据传唐元和年间,性空禅师云游至大慈山,夜梦神人示谕:"南岳有童子泉,当遣二虎移来。"次日果见二虎刨地作穴,清泉涌出,这个充满佛教色彩的传说,实则蕴含着深刻的人地关系隐喻。

通过考据地方志发现,晚唐时期杭州地区确有"虎患"记录,这与佛教"降伏其心"的教义相契合,传说中老虎作为自然力量的象征,被佛法感化而成为造福人间的使者,折射出古代先民对自然力量的敬畏与驯化诉求,明代张岱在《西湖梦寻》中记载的"虎跑寺茶会",更将这种文化想象具象化为文人雅集的重要场所。

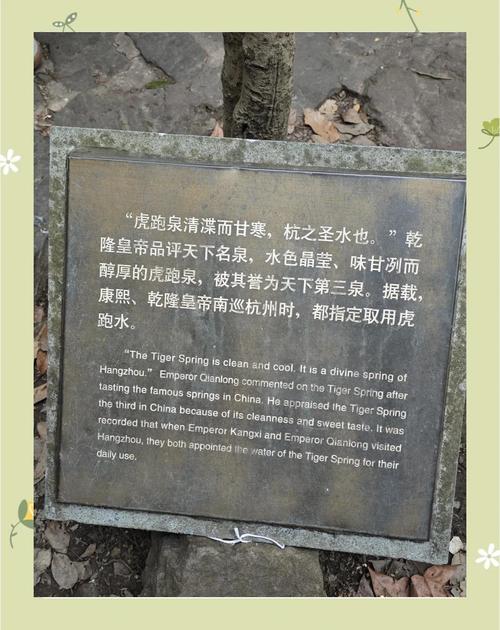

【文化淬炼:从物质之水到精神之泉】 虎跑泉的文化升华始于宋代文人集团的集体塑造,苏轼"虎移泉眼趁行脚,龙作浪花供抚掌"的诗句,将自然景观转化为哲学意象,南宋《咸淳临安志》记载的"虎跑泉试茶"传统,催生了独特的泉茶文化体系,明代田艺蘅在《煮泉小品》中提出的"清、寒、甘、香"四品标准,确立了虎跑泉在中国茶文化中的至尊地位。

这种文化建构在清代达到顶峰,乾隆六下江南,五次亲临虎跑品茗,御题"虎跑仙迹"匾额,文人雅士在此留下的200余处摩崖题刻,构成独特的金石文化景观,近代弘一法师在虎跑寺的断食修行,更将这股清泉升华为精神净化的象征,这种从物质之水到精神之泉的嬗变,完美诠释了中国文化"道器合一"的哲学传统。

【科学探秘:现代视野下的泉水真相】 20世纪30年代,竺可桢主持的西湖科考首次对虎跑泉进行系统研究,水样分析显示,其溶解性总固体仅20-30mg/L,偏硅酸含量达26mg/L,这些数据揭示了泉水清冽的化学本质,1985年启动的泉水保护工程,通过建立三级保护区,有效维护了泉域生态平衡。

最新研究显示,虎跑泉的日流量与周边植被覆盖率呈显著正相关,通过同位素示踪技术证实,泉水补给区面积达5.6平方公里,完整的水文循环系统需要15-20年时间,这些科学发现为传统"虎跑泉眼通海"的民间传说提供了现代注解。

【当代价值:文化遗产的活化传承】 在城市化进程中,虎跑泉的保护面临着新挑战,杭州市政府实施的"泉脉保护计划",通过三维地质建模技术,划定了0.6平方公里的核心保护带,每日2000人次的参观流量控制,既保证了文化体验质量,又维护了泉域生态平衡。

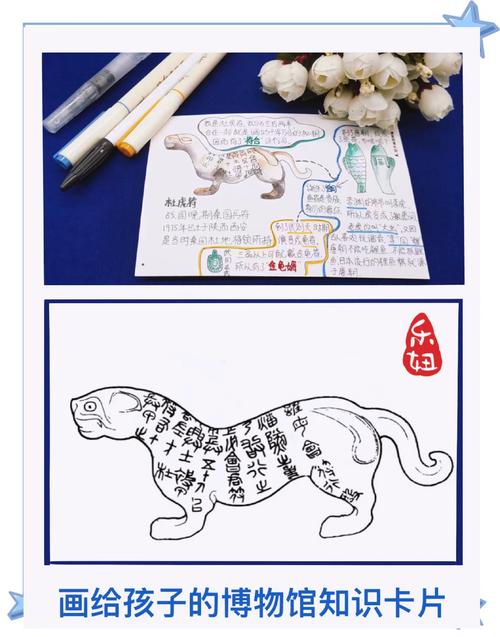

教育层面开展的"泉水实验室"项目,让青少年通过水质检测、地质勘探等实践活动,理解自然与人文的共生关系,茶文化传承人创建的"虎跑水会",每年清明举办的泉水茶宴,使古老传统焕发新生,这种"科技+文化"的双轨保护模式,为同类文化遗产的保护提供了创新范式。

站在新世纪的回望,虎跑泉已超越单纯的自然景观,成为解码杭州文化基因的重要密钥,从地质运动的造化神奇,到人文精神的层层积淀,这眼清泉见证着中华文明对自然认知的深化过程,当我们掬饮这捧千年甘露时,品味的不仅是天地精华,更是文明传承的永恒滋味,在生态文明建设的当下,虎跑泉的故事给予我们重要启示:真正的文化遗产保护,需要同时尊重自然规律与文化脉络,让传统在现代语境中实现创造性转化。