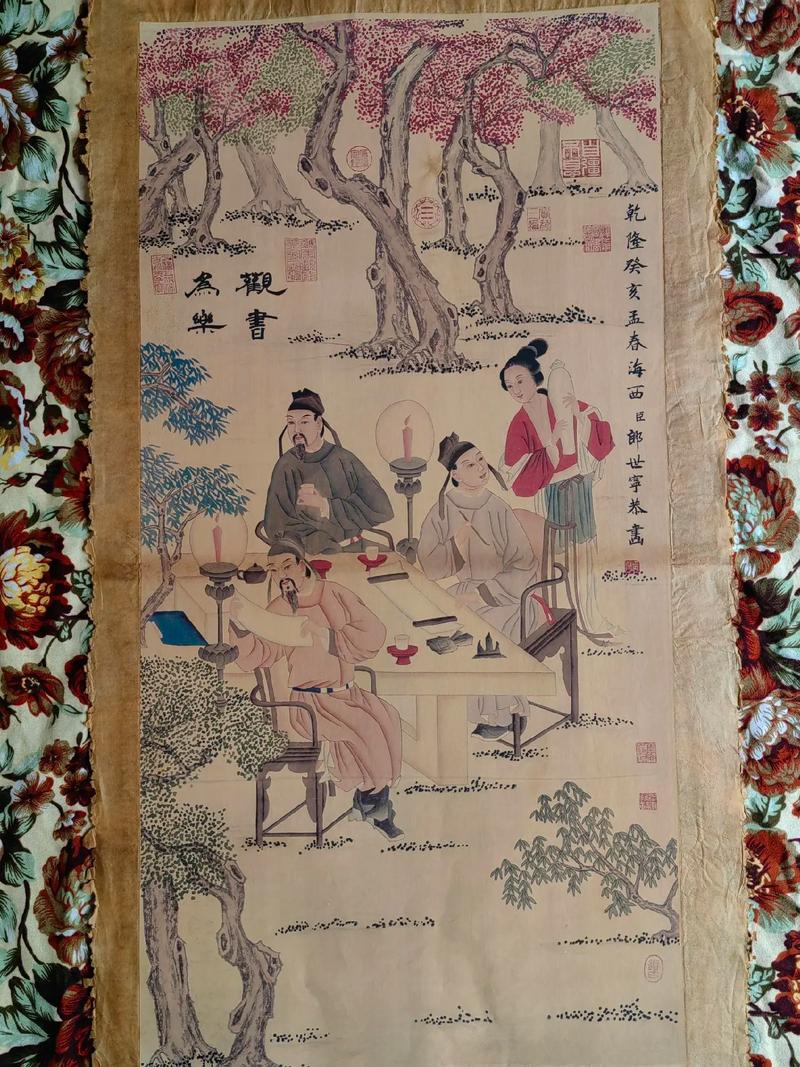

御笔题匾背后的历史隐喻

乾隆三十年(1765年)春,南巡途中的天子在镇江金山寺驻跸,住持法磬和尚奉茶时,面对皇帝"穷和尚何以住大庙"的诘问,以"龙潜江湖,佛坐莲台"的机锋应对,这段载于《清稗类钞》的轶事,在当代教育语境中恰似一面棱镜,折射出清代官僚体系特有的文化悖论。

在考察清代政治生态时,我们常陷入"康乾盛世"的宏大叙事,据《清史稿》记载,仅乾隆朝现存朱批奏折就达四万余件,平均每日处理政务文件逾五件,这种勤政表象下,却暗涌着士大夫阶层集体性的精神困境,钱穆在《中国历代政治得失》中指出:"清代官吏多具双重人格,台谏之臣尤甚。"这种矛盾在乾隆朝达到顶峰——科举出身的士人既要恪守程朱理学,又须在八股桎梏中求取功名;既标榜清流气节,又不得不周旋于密折制度织就的权力网络。

袈裟与龙袍的对话解码

法磬和尚的应答艺术,实为传统士人智慧的民间投射,当乾隆以"穷"字暗讽佛门清苦,法磬以"大庙"对应"龙潜",既保全帝王颜面,又暗喻"水能载舟"的治世哲理,这种充满禅机的语言博弈,恰似官场奏对的艺术化再现,据《军机处录副奏折》载,某督抚奏报灾情时,先赞"圣德感召,甘霖普降",再述"田畴龟裂,饿殍载道",正是这种双面表达的典型范例。

这种文化现象的形成,与乾隆朝特殊的政治气候密不可分,皇帝一方面延续祖父的"宽仁"政策,六次南巡耗费白银两千万两;另一方面大兴文字狱,仅《四库全书》编纂期间就禁毁书籍三千余种,这种政策摇摆迫使官员发展出独特的生存智慧:奏章多用"奴才"自称,却在行文间暗藏机锋;表面颂圣不遗余力,实则通过特定词汇传递真实信息,黄仁宇在《万历十五年》中描述的"阴柔政治",在乾隆时期演变为更精密的语言密码体系。

顶戴花翎下的精神分裂

清代官场的双面性在礼制规范中达到极致,据《大清会典》记载,四品以上官员见驾须行"三跪九叩"大礼,这种身体规训逐渐内化为精神枷锁,乾隆二十二年(1757年),御史钱沣弹劾山东巡抚国泰贪污,奏折开篇却先颂"皇上明察秋毫",这种矛盾修辞成为保身之道,类似案例在《乾隆朝上谕档》中屡见不鲜,形成独特的"颂圣—谏言"行文范式。

这种文化分裂造就了特殊的官场生态:

- 学术层面:汉学考据大兴,学者埋首故纸堆以避时政

- 艺术表达:扬州八怪以书画讽世,却多题"恭绘御园佳景"

- 日常交际:盛行"冰敬""炭敬",美其名曰"同僚情谊"

纪晓岚编纂《四库全书》时,将戴震《孟子字义疏证》列为禁书,却在私人笔记中赞其"直指理学虚妄",正是这种集体性人格分裂的写照。

历史棱镜中的现代启示

"和尚戏乾隆"的当代教育价值,在于揭示权力场域中保持精神独立的可能,法磬和尚的应对策略,与顾炎武"天下兴亡,匹夫有责"的士人精神一脉相承,这种智慧对现代教育的启示体现在:

- 批判性思维培养:解码历史文本的显隐双重含义

- 话语策略训练:平衡原则坚守与沟通实效

- 人格教育:在规则体系中保持精神自主性

当前教育改革强调的"核心素养",恰可通过此类历史案例获得生动诠释,当我们教授学生分析《四库全书》编纂的双重性,或解读曹雪芹"假语村言"的创作手法时,实质上在传承这种辩证思维的传统。

戏谑表象下的文化基因

这场跨越阶层的对话,暗含中华文化特有的生存智慧,法磬和尚的应对之道,与柳宗元"赋敛之毒有甚是蛇者乎"的曲笔、关汉卿"铜豌豆"的自喻形成精神共鸣,这种文化基因至今仍在延续:

- 学术界"戴着镣铐跳舞"的研究策略

- 商业领域的"红线意识"与创新平衡

- 国际交往中的"韬光养晦"智慧

据故宫博物院最新研究发现,乾隆晚年私藏的多方闲章,如"古稀天子""十全老人"等,与其公开塑造的圣君形象形成微妙反差,这种表里张力,恰是解读清代政治文化的关键密码。

金山寺的禅机对答历经两个半世纪,仍能照见现代社会的文化困境,当我们在课堂上解析这个典故时,不应止步于历史趣闻的层面,教育者的使命,在于引导学生穿透"和尚戏乾隆"的表层叙事,洞察制度性虚伪背后的生存智慧,理解传统文化中"外圆内方"的价值精髓,这种教学实践,正是钱理群教授倡导的"将历史转化为精神资源"的生动体现,在价值多元的当代社会,如何既保持原则又通达权变,"和尚戏乾隆"的故事给出了跨越时空的启示。