传说深处的龙吟

在湘西武陵山脉腹地,海拔1100米的索溪峪中,一座被称为"地下艺术宫殿"的溶洞群已静立亿万年,当地土家族老人至今仍会在月圆之夜向着洞口的云雾合掌,用古老的土家语吟唱:"小黄龙啊,你母亲的眼睛可还明亮?"这声穿越千年的叩问,将我们的视线引向黄龙洞最神秘的起源传说。

据《永定卫志·山水篇》记载,南宋淳熙年间(约1180年),有采药人误入洞中,见石壁隐现龙形纹路,中有清泉流淌如泪,遂称"黄龙洞",但民间口传的版本更为鲜活:古时洞庭龙君幼子小黄龙为救盲母,自剜双目化作明珠,其血泪渗入山体,经年累月冲刷出纵横交错的洞穴,这个糅合孝道与牺牲精神的故事,在张家界世居的土家族、苗族、白族等少数民族中代代相传,形成了独特的洞穴崇拜文化。

地质密码的破译

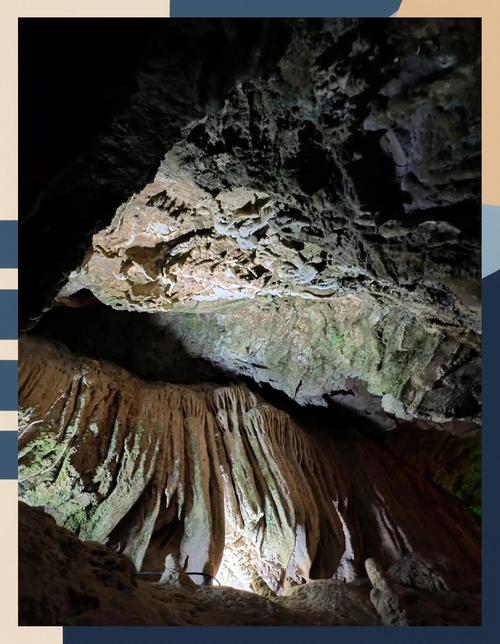

当我们用现代地质学的视角重新审视这座世界级溶洞,会发现比传说更惊人的时空尺度,中国科学院岩溶研究所的勘测数据显示,黄龙洞系统形成于3.8亿年前的泥盆纪,其主体由厚达500米的碳酸盐岩层构成,洞内现已探明长度达15公里,垂直高差达160米,相当于50层楼的高度。

最具标志性的"龙宫"大厅,穹顶距地面达120米,面积相当于两个标准足球场,洞中遍布的1700余根石笋里,"定海神针"高达19.2米,直径最细处仅10厘米,却已挺立20万年,这些数据揭示的不仅是自然伟力,更暗合传说中"龙宫"的恢弘意象——科学测量与民间想象在此达成奇妙共振。

水文系统的生命之歌

黄龙洞的生机源于其精密的水循环系统,洞内常年温度16℃,湿度98%的恒定环境,孕育着独特的洞穴生态系统,中国地质大学(武汉)的研究团队在此发现7种洞穴盲鱼,其退化的眼睛与增生的触须,印证着达尔文"用进废退"的进化论,这些生物在暗河中游弋的身影,恰似传说中小黄龙泪水化成的生灵。

洞顶渗透的岩溶水以每年0.13毫米的速度雕琢着钟乳石,这种看似静止的生长,实则蕴含着惊人的能量守恒——每形成1立方厘米方解石结晶,需要溶解约1.2立方米的石灰岩,这种缓慢而坚定的塑造过程,与传说中龙血渗透山体的意象不谋而合。

文化基因的现代表达

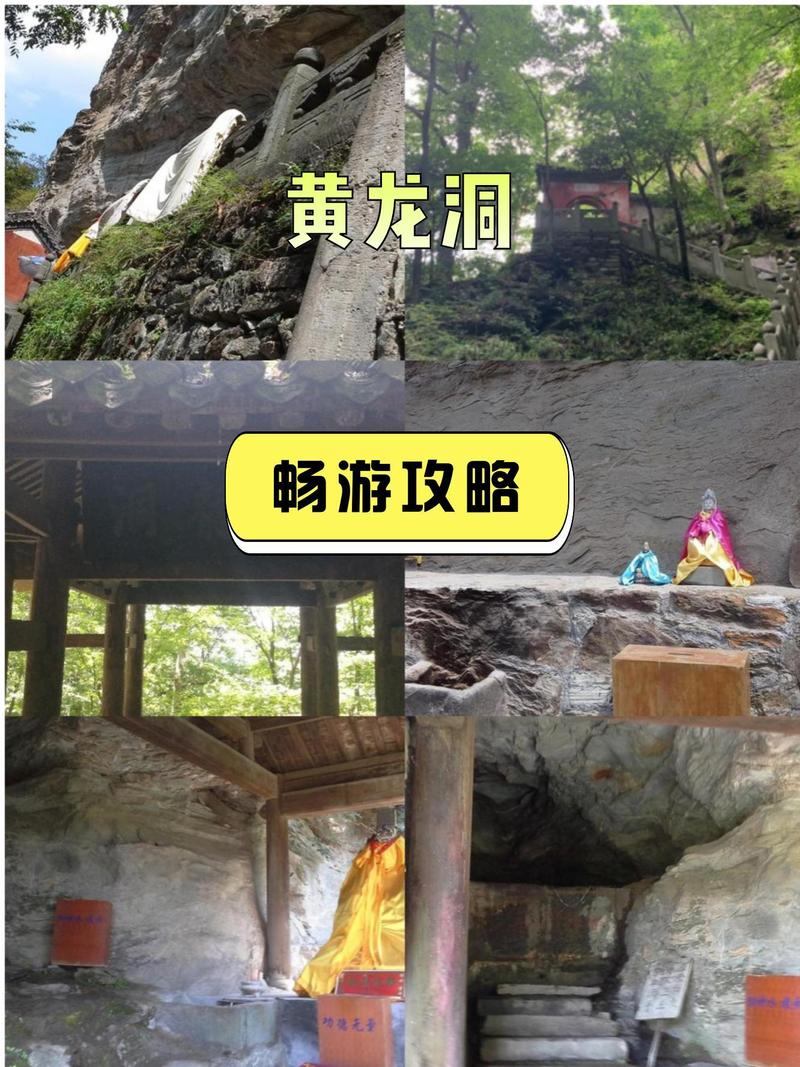

在黄龙洞管理处的档案室里,珍藏着一份1983年的游客留言簿,某位知青用毛笔写下:"不见真龙形,但闻滴水声,万年成一柱,谁解此中情?"这种对自然奇迹的敬畏,正是古老传说在当代的延续,景区近年推出的"地心探险"项目,巧妙地将传说元素融入现代科考——游客佩戴的探照灯模拟龙目之光,导航系统标注着"龙脊走廊""龙涎河"等文化坐标。

更具深意的是,当地政府在开发过程中始终遵循"传说为魂,地质为骨"的原则,洞内照明采用不影响沉积物生长的冷光源,游览路线避开正在生长的钟乳石区,这些保护措施暗合土家族"敬山崇洞"的传统禁忌,2019年,黄龙洞监测到石笋年生长量增加0.02毫米,这个细微变化被写入当年的生态报告,标注为"龙脉续传"。

时空折叠的启示

站在龙王宝座观景台俯瞰,3.8亿年的地质史与800年的人文史在此重叠,法国洞穴学家让·波塔西曾感叹:"黄龙洞让人同时看见时间的两种刻度——石笋的生长以万年计,而传说在口耳相传中永远年轻。"这种时空折叠现象,正是自然与文化双重遗产的珍贵之处。

当地导游培训教材中有个经典案例:讲解"响水河"时,既要说明其作为地下暗河的水文特征,又要讲述土家族"龙女梳妆"的传说,当游船划过倒悬的钟乳石群,现代声光电技术将石幔投影成飘动的长发,游客在那一刻触摸到的,既是喀斯特地貌的奇绝,也是民族文化基因的脉动。

永续的龙脉

2021年,黄龙洞启动"亿年记忆"数字化工程,用三维激光扫描技术为整个洞穴系统建立毫米级精度的模型,有趣的是,工程师们在处理数据时发现,洞窟网络分布呈现奇特的"双螺旋"结构,与DNA链的形态惊人相似,这或许是个美丽的巧合,却为"龙脉"传说增添了新的科学注脚——正如生命通过基因延续,自然奇观也将在文化传承中获得永生。

暮色中的黄龙洞入口,最后一批游客的脚步声渐渐远去,守洞人老吴像往常一样轻抚洞口的"龙鳞石",这是他从父亲那里继承的仪式,月光下,石壁上的水珠依然在缓慢凝结,既像传说中龙母的眼泪,又像地质时钟永不停歇的秒针,在这虚实交织的时空中,人类终于懂得:最好的守护,是让传说与科学永远保持对话。