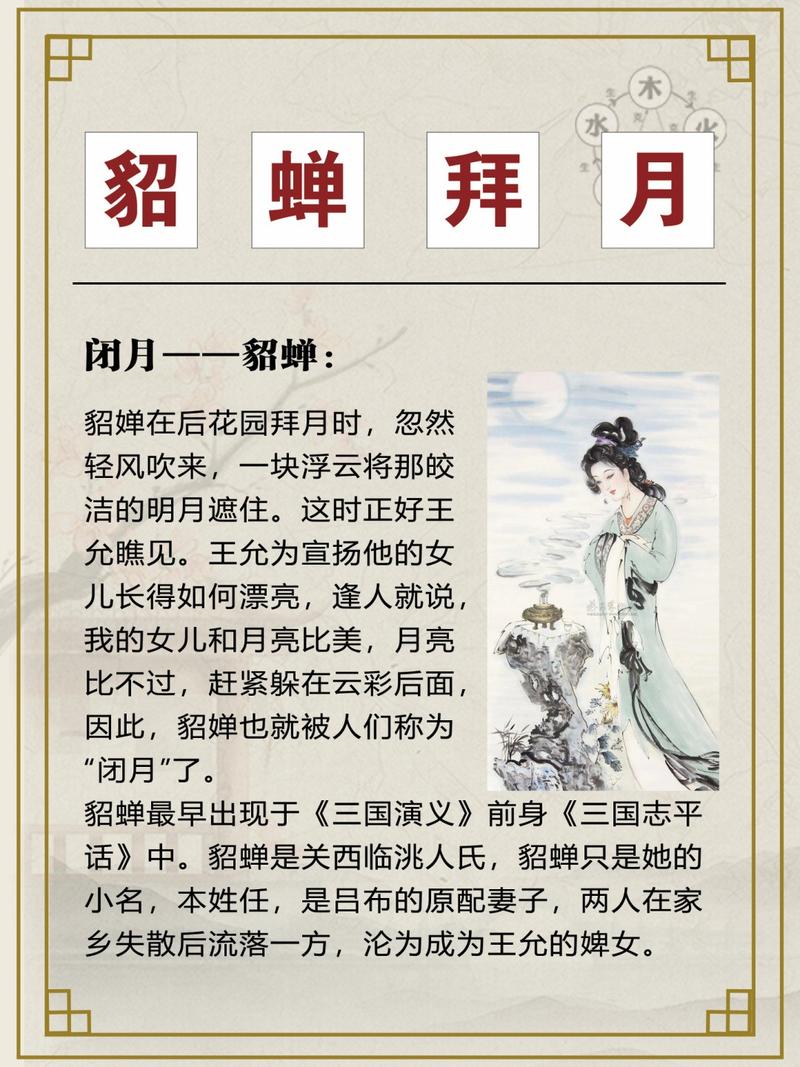

历史叙事中的文化密码 "貂蝉拜月"作为中国古典文学中最具诗意的场景之一,最早见于元杂剧《连环计》,后在《三国演义》中被赋予更深厚的文化意蕴,这个看似简单的月夜场景,实则承载着中华文化中"天人感应"的哲学观念,月亮的阴柔特质与貂蝉的绝世容颜形成意象叠加,暗合《周易》"一阴一阳之谓道"的哲学命题,在封建礼教森严的东汉末年,女子月下祈愿的举动本身即是对"男不拜月,女不祭灶"传统礼制的突破,这种突破在明代文人的笔下被升华为"闭月"的美学意象,成为中华美学体系中"以自然喻人"的典范。

女性意识的觉醒轨迹 貂蝉形象的塑造过程折射出中国古代知识分子的理想投射,从《汉书》中仅存的"董卓婢女"记载,到元代戏曲中逐渐丰满的艺术形象,再到罗贯中笔下兼具智勇的奇女子,这个演变过程恰似一部浓缩的女性意识觉醒史,在"连环计"的经典叙事中,貂蝉主动请缨的举动打破了"女子无才便是德"的礼教桎梏,她与王允的对话展现出的政治智慧,与班昭《女诫》中强调的"卑弱第一"形成鲜明对比,这种艺术创作上的突破,实则是宋明时期市民阶层崛起带来的文化嬗变的投影。

教育场域中的角色重构 在当代教育语境中重读"貂蝉拜月",需要超越传统道德评判的维度,这个形象蕴含着三重教育启示:其一,月下焚香的仪式感展现了中国传统美育中"慎独"的修养境界;其二,以弱制强的智谋演绎了《孙子兵法》"不战而屈人之兵"的东方智慧;其三,自我牺牲精神与当代责任教育的价值共鸣,在浙江某中学的跨学科课程实践中,教师引导学生将貂蝉与希腊神话中的雅典娜进行对比研究,意外激发了学生对东西方英雄叙事的深度思考。

文化符号的现代转译 这个经典意象在当代艺术教育中焕发新生,北京舞蹈学院创作的古典舞剧《拜月》,通过现代舞美技术再现"月移花影动"的意境,将传统戏曲程式转化为符合现代审美的身体语言,在影视教育领域,新版电视剧《三国》运用蒙太奇手法,将拜月场景与朝堂权谋交叉剪辑,强化了视觉隐喻的张力,这些创新实践证明,传统文化符号经过创造性转化,完全能够承担起培养青少年审美能力的教育功能。

性别教育的多维镜鉴 从性别研究视角审视这个文学母题,会发现耐人寻味的悖论:貂蝉既是男性文人想象的产物,又突破了传统性别角色的框架,这种矛盾性恰恰为当代性别教育提供了绝佳案例,上海某重点中学的性别平等课程中,师生围绕"貂蝉是工具还是主体"展开辩论,引导学生辨析文学创作与现实伦理的界限,这种教学方式不仅深化了学生对经典的理解,更培养了批判性思维能力。

道德教育的范式创新 "貂蝉困境"所蕴含的伦理命题,为道德教育提供了鲜活素材,她在忠孝两难间的抉择,恰似现代社会的道德困境预演,成都某教育机构开发的"三国伦理剧场"课程,通过角色扮演让学生体验不同立场的道德逻辑,这种沉浸式教学法,使抽象的道德原则转化为可感知的情感体验,有效提升了青少年的道德判断能力。

在文化传承与创新中,教育者应当成为经典的"摆渡人",貂蝉拜月不再仅仅是历史长河中的惊鸿一瞥,而应成为照进现实的文化光源,当我们以教育智慧重新诠释这个千年意象,就能在传统与现代的对话中,培养出兼具文化底蕴与创新精神的新时代人才,这种传承不是简单的文化复刻,而是在理解中重构,在对话中新生,最终实现"各美其美,美美与共"的教育理想。