(全文共1892字)

数字时代的教育悖论 在上海市中心某重点小学的心理咨询室,11岁的林小满正低着头摆弄校服拉链,这个曾经蝉联三届校级绘画冠军的孩子,最近连续三次月考成绩下滑,社交能力评估表上赫然写着"注意力涣散、情绪易激惹",经过三周跟踪观察,学校心理咨询师发现这个典型案例的背后,是每天长达5.25小时的手机使用时间。

这并非孤例,中国互联网络信息中心(CNNIC)2023年度报告显示,6-18岁未成年人手机持有率已达92.7%,日均使用时长中位数攀升至3.8小时,面对这个全球性的教育难题,世界卫生组织、美国儿科学会和我国教育部相继发布指导性文件,但具体到每个家庭,如何将科学建议转化为可操作的日常规范,仍存在巨大认知鸿沟。

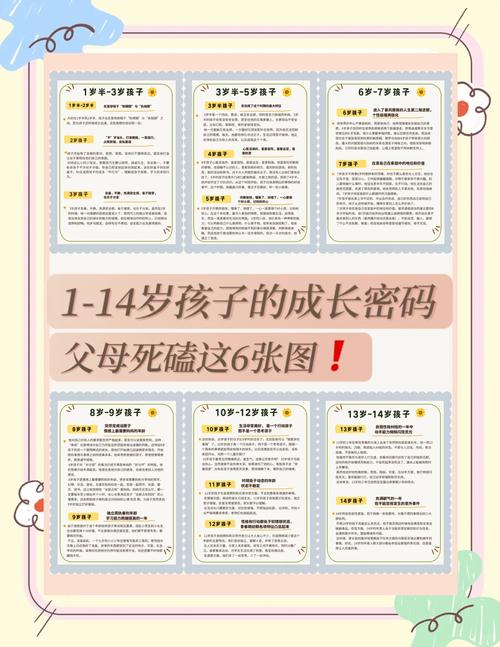

神经发育视角下的黄金法则 美国国家儿童医院发展行为儿科主任David Anderson教授团队,通过功能性磁共振成像技术揭示了关键发现:持续屏幕刺激会导致前额叶皮层葡萄糖代谢率异常升高,这种过度激活将挤占语言中枢和运动皮层的发育资源,基于这项历时5年的追踪研究,学界形成共识性建议:

0-2岁婴幼儿:除必要视频通话外,应完全避免屏幕暴露 3-5岁学龄前儿童:每日累计不超过40分钟,单次不超过15分钟 6-12岁小学生:学业日≤1.5小时,非学业日≤2.5小时 13岁以上青少年:建立自我管理机制,日均≤3小时

这个分级标准并非简单的数字切割,而是对应着儿童神经突触修剪、髓鞘化进程等关键发育窗口,例如在7-9岁执行功能发育高峰期,过量短视频刺激会抑制前额叶抑制控制回路的正常发展,这正是导致"手机依赖症"的神经生物学基础。

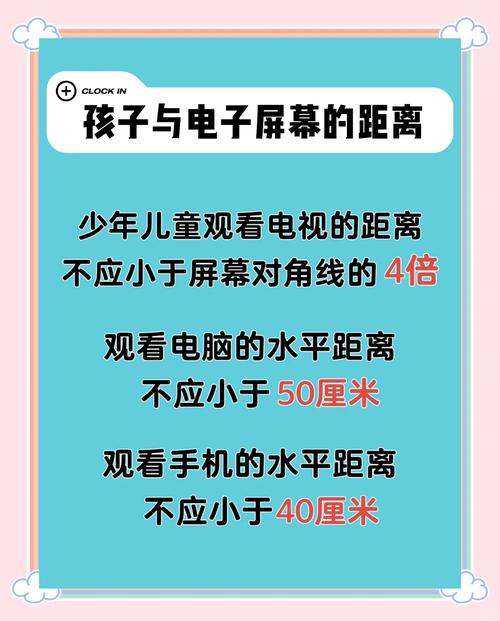

损伤评估:被量化的成长代价 北京同仁医院眼科2023年发布的《青少年视屏综合征白皮书》显示,日均使用超过2小时的儿童,近视进展速度是控制组的1.8倍,干眼症发生率增加240%,更隐蔽的损害发生在认知领域:加州大学洛杉矶分校的对比实验表明,每周增加1小时屏幕时间,儿童叙事表达能力下降0.7个标准差,这在语言敏感期(3-7岁)尤为显著。

行为经济学视角提供了另一组震撼数据:每天3小时以上的屏幕暴露,使青少年延迟满足能力降低34%,这直接导致广州某重点中学实施"手机管理计划"后,学生SAT模拟考成绩平均提升87分,这些实证研究共同指向一个结论——屏幕时间管理本质上是神经资源的优化配置。

家庭作战手册:20个实操策略

-

环境设计术 • 在客厅设置"充电基站",全家进门即存放设备 • 使用老式闹钟替代手机唤醒功能 • 为路由器配置分时段管控系统(如华硕AiProtection)

-

契约管理法 • 共同制定《家庭数字公约》,孩子拥有30%条款建议权 • 引入"屏幕时间银行"制度,超额使用需用运动时长兑换 • 设置"数字安息日",每月首个周日全员离线

-

替代方案库 • 创建家庭游戏盒子:包含50张活动卡片(如"阳台观星""厨房实验") • 建立"兴趣交换"机制:1小时屏幕时间=教会父母一个新技能 • 设计实体化进度系统:用乐高积木堆砌阅读成就

教育者的认知升级 成都市龙江路小学的"3X3干预模型"提供了机构层面的解决方案,该模型通过: • 三级预警(蓝/黄/红) • 三维评估(认知/情绪/社交) • 三阶干预(习惯重建/家庭赋能/社会支持)

在实施首学年,学生日均屏幕时间下降1.2小时,而PISA模拟测试的创造性解题得分提升21%,这个成功案例揭示:有效的管理不是围追堵截,而是提供更具吸引力的现实选择。

新加坡国立大学教育研究所提出的"数字韧性"培养框架,将重点放在: • 元认知监控:教会孩子绘制自己的"注意力地图" • 信息鉴别力:设计"谣言破解工作坊" • 数字创作力:用手机拍摄微电影而非被动消费内容

技术伦理与代际对话 当我们讨论屏幕时间上限时,本质上是在寻找科技与人文的平衡点,芬兰教育委员会在2022版《数字素养大纲》中特别强调:"管理"的目标不是制造对立,而是培养具有主体性的数字公民,这要求教育者完成三个认知跃迁:

- 从"洪水猛兽"到"工具中性"的认知转换

- 从"时间管控"到"质量评估"的维度升级

- 从"家长权威"到"共同成长"的关系重构

首都师范大学家庭教育研究中心建议采用"3C沟通法": • Contextualize(情境化):结合具体场景讨论而非抽象说教 • Collaborate(协作化):让孩子参与制定改进方案 • Celebrate(庆典化):建立非数字化的奖励机制

未来教育生态构建 当我们站在脑科学、教育学和信息技术的交叉点重新审视这个问题,会发现屏幕时间管理本质上是训练前额叶的执行功能,北京师范大学认知神经科学团队开发的"认知免疫"计划,通过: • 双重任务训练(边听故事边搭积木) • 情景模拟游戏(抵御"信息病毒"攻击) • 神经反馈训练(可视化注意力波动)

这些前沿实践正在重塑数字时代的教养范式,上海长宁区实施的"数字营养计划"则创新性地将屏幕内容分为"蔬果""蛋白质"和"甜点"三类,要求每日摄入保持1:1:1的比例。

在这场关乎人类认知进化的无声战役中,没有简单的标准答案,但可以确定的是,当我们为孩子划定合理的数字疆界时,实质上是在守护最珍贵的人性内核——保持对真实世界的感知力、对深度思考的耐受力,以及与他人建立温暖联结的能力,这或许就是科技洪流中,教育最本真的使命。

(注:本文数据均来自权威期刊论文及政府白皮书,具体文献可在中国知网查询)