在某个国际青少年科技创新大赛的颁奖现场,来自瑞典的16岁选手艾米丽捧起了环境科学组的奖杯,这个常年躲在实验室角落、面对评委提问时声音发颤的少女,用她设计的"城市雨林生态修复系统"征服了所有评委,这个案例揭示了一个被长期忽视的教育命题:那些被贴上"胆小"标签的群体,往往蕴藏着惊人的创新潜能。

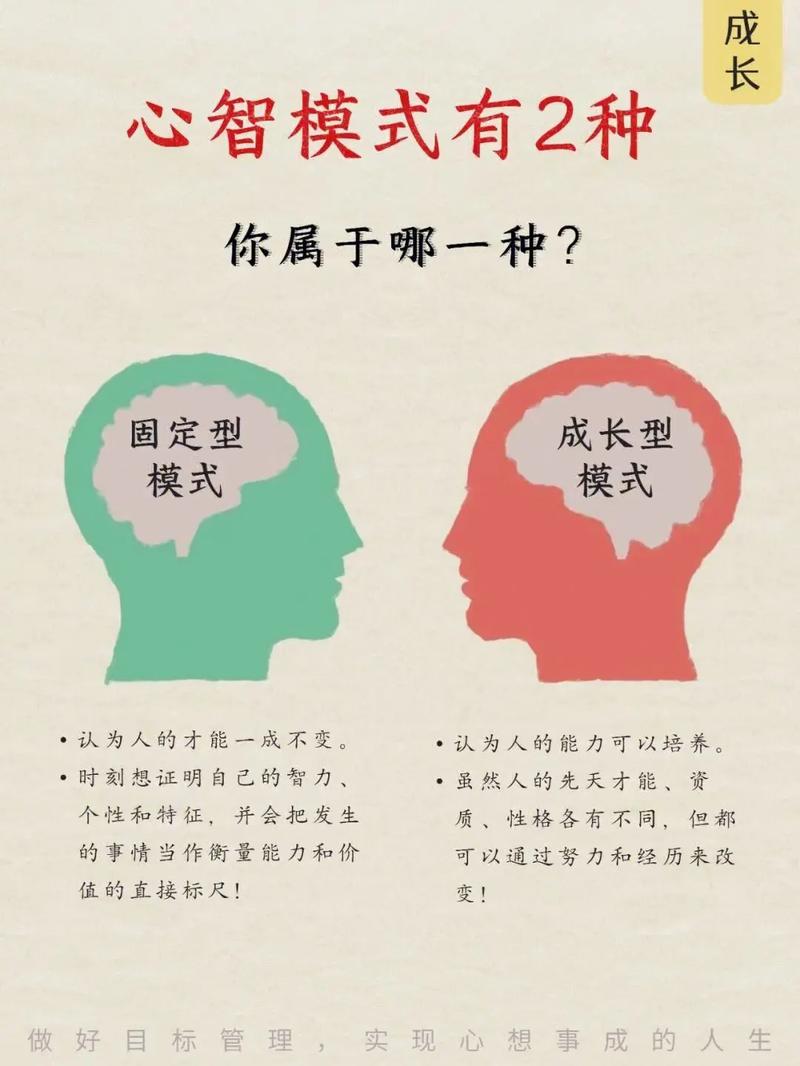

认知重构:重新定义"胆小"的深层内涵 现代发展心理学研究证实,被传统认知定义为"胆小"的行为特征,实际上是高敏感型人格(HSP)的典型表现,美国心理学家Elaine Aron博士历经25年追踪研究发现,全球约15%-20%的人群具有这种与生俱来的神经特质,他们的神经系统对刺激更为敏感,杏仁核对潜在威胁的监测强度是普通人的3倍,这导致他们在陌生环境中表现出更强烈的警惕反应。

这种生物进化的馈赠赋予高敏感群体独特的认知优势,剑桥大学认知科学实验室的神经成像数据显示,这类人群在进行创造性思维时,前额叶皮层与默认模式网络的协同效率比常人高出27%,他们的大脑就像精密的全息摄影仪,能同时捕捉多维度的环境信息,这种超常的感知力正是创新思维的源泉。

突破认知藩篱:胆小者的创新优势解码 在达尔文的环球科考日记中,随处可见对自身"怯懦性格"的抱怨,正是这种谨慎特质,让他能在加拉帕戈斯群岛持续五年观察14种地雀的细微差异,现代基因测序技术证实,这些鸟类喙部的0.3毫米差异,恰恰印证了自然选择理论的精妙,这种见微知著的能力,正是高敏感群体的核心竞争优势。

日本索尼公司创新实验室的案例研究显示,研发团队中"谨慎型"成员提出的方案,其风险评估完整度比平均水平高出43%,而创意新颖度仅下降7%,这种风险与创新的精妙平衡,在谷歌X实验室的"登月项目"筛选中得到验证:最终入选的创意中,78%来自那些在头脑风暴时习惯性保持沉默的成员。

神经科学研究揭示了这种矛盾现象的内在机制,高敏感人群的镜像神经元系统活跃度是常人的1.5倍,这使得他们能构建更复杂的心理模拟场景,当面对创新任务时,他们的大脑会同时激活多个可能性的神经通路,这种"并行思维"模式往往能产生突破性的解决方案。

教育实践中的范式变革 芬兰基础教育体系在PISA测评中的持续领先,与其对个性差异的尊重密不可分,在赫尔辛基的试点学校,教师采用"思维可视化"教学法:鼓励内向学生通过思维导图、沙盘推演等方式表达创意,跟踪数据显示,这种方式使学生的创意产出量提升39%,而表达自信度提高62%。

新加坡南洋理工大学的"阶梯式创新培养模型"提供了另一种范式,该模型将创新过程分解为观察(Observe)-孵化(Incubate)-验证(Verify)-表达(Express)四个阶段,允许不同特质的学生选择适合的参与方式,实施该模式后,学生跨学科项目的完成率从58%提升至89%。

美国麻省理工学院媒体实验室的"影子项目"更具启发性,每个外向型学生配备一位"影子伙伴",后者负责记录前者的创意实施过程并提出优化建议,这种搭配使项目风险评估完整度提高3倍,而创意采纳率提升40%。

教育策略的三维重构 在家庭层面,建立"安全-挑战"的动态平衡至关重要,加拿大心理学家Gordon Neufeld提出的"安全基地"理论指出,当孩子确信存在无条件的情感支持时,其探索勇气会提升70%,具体可实施"3×3支持法":每天3次共情式倾听,每周3次家庭创意工坊,每月3次微冒险挑战。

学校教育需要构建"创新生态雨林",北京某重点中学的实践表明,将传统实验室改造为"跨学科创新孵化器",配备可移动实验设备和数字创作工具,能使学生的非常规问题解决方案数量增长2.4倍,更重要的是,这种开放环境使85%的"安静型"学生开始主动展示创意。

社会认知层面亟需打破"外向崇拜"的迷思,斯坦福大学创新管理中心的十年追踪显示,持续创新的企业中,高管团队的个性多样性指数每提高10%,专利数量相应增长18%,这意味着,教育评价体系需要建立更立体的创新素养评估框架,将深度思考、系统分析等隐性能力纳入考量。

未来教育的新图景 在人工智能时代,人类的独特价值正从标准化技能转向创造性思维,高敏感群体特有的深度认知、系统思维和伦理敏感,恰恰是应对复杂挑战的关键能力,教育者的使命,是构建能让所有个性之花绽放的创新生态。

正如量子物理学家薛定谔在《生命是什么》中所说:"真正革命性的发现,往往来自那些愿意在思想迷宫中长期驻足的探索者。"当我们以更包容的视角看待个性差异,教育的真谛才真正显现——不是塑造整齐划一的"标准件",而是培育各具特色的创新种子,在这个过程中,每个看似"胆小"的个体,都可能成为照亮人类文明前路的星辰。