在捷克经典动画《小鼹鼠》系列中,"小鼹鼠请客"这一集用温暖质朴的情节,为儿童社交能力的培养提供了绝佳的观察样本,这个发生在森林深处的故事,不仅展现了童真世界的纯粹美好,更暗含了儿童社会化发展的完整路径。

善意萌芽:从自我到他人的认知跨越 当小鼹鼠发现地下储藏的野果时,最初的喜悦源于本能的占有欲,它手舞足蹈地清点"一个、两个、三个..."的专注神情,恰似幼儿在游戏中独占玩具的天真表现,但当视线扫过窗外的邻居时,这个原本自我中心的小生灵突然停顿了——这个细微的肢体语言转折,正是儿童开始产生"他人意识"的关键瞬间。

现代发展心理学研究证实,3-6岁是儿童去自我中心化的重要阶段,就像小鼹鼠最终决定把野果分给刺猬、兔子和松鼠,孩子们在角色扮演游戏中逐渐理解:世界不是以自己为圆心运转的,这个认知跃迁需要引导者创造类似的情境,而动画中的野果分配场景,正是绝佳的启蒙素材。

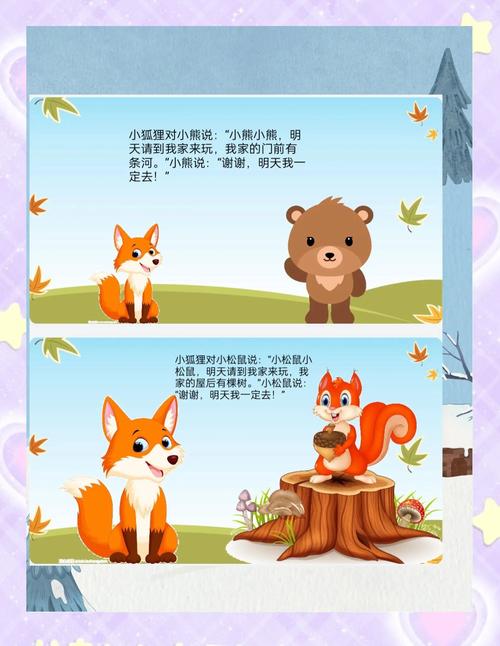

社交实践:在试错中成长的沟通智慧 当小鼹鼠端着野果挨家拜访时,遇到的第一个挑战是刺猬的婉拒,这个情节设置精妙地展现了儿童社交的典型困境:自认为珍贵的礼物,在他人眼中可能并不适用,就像幼儿园里常见的场景——孩子满心欢喜地把最爱的恐龙玩具送给喜欢洋娃娃的同伴。

松鼠家庭面对野果时的集体沉默,则映射出更复杂的社交情境,动画没有用语言解释,而是通过小鼹鼠困惑挠头的动作,让观众体会非语言沟通的奥妙,这种留白处理恰恰符合幼儿的认知特点,他们往往通过表情、动作而非语言来感知世界,教育者可以借此引导孩子观察细节,培养同理心。

矛盾解决:创造性思维的萌芽 当所有野果都被退回时,小鼹鼠没有陷入沮丧,而是灵机一动将野果榨汁分享,这个转折点蕴含着宝贵的教育启示:社交冲突往往是创造性思维的催化剂,就像蒙特梭利教育法中强调的,儿童在解决问题过程中发展出的适应能力,比直接获得答案更有价值。

森林宴会的筹备过程更展现了团队协作的雏形,蚂蚁运输队、甲虫快递员、瓢虫信使的分工合作,生动诠释了社会性昆虫的组织智慧,这种拟人化处理让孩子直观理解:每个人的独特价值都能在集体中找到位置,当青蛙指挥家带领昆虫乐团奏响欢快乐章时,不同物种的和谐共处,隐喻着多元化社会的理想图景。

教育启示:成人世界的适度退场 值得注意的是,整个故事中没有任何成年动物的直接干预,这种"去成人化"的叙事策略,给予儿童充分的自主探索空间,就像瑞吉欧教育理念倡导的:成人应该作为环境的创设者而非主导者,当小鼹鼠独自面对社交困境时,它获得的是真实的成长体验,这种经历远比家长的说教更有教育力量。

现代教育场景的应用重构 在数字化时代重读这个经典故事,我们可以进行创造性的教学转化,幼儿园教师可以设计"森林超市"角色扮演区角,让孩子模仿小鼹鼠准备礼物;家长可利用野果分享的情节,与孩子讨论"投其所好"的社交智慧;教育机构甚至可以开发AR互动程序,让孩子在虚拟森林中体验完整的社交流程。

文化比较视野下的独特价值 相较于强调个人英雄主义的西方儿童文学,《小鼹鼠请客》展现的集体主义智慧具有东方文化特色,这种通过分享实现群体和谐的价值观,与我国"独乐乐不如众乐乐"的传统理念不谋而合,在全球化背景下,这样的故事既能培养孩子的国际视野,又能传承本土文化基因。

在这个充满童趣的森林寓言中,我们看到的不仅是动物们的欢乐聚会,更是一个完整的社交能力发展图谱,从自我认知到他人理解,从单向赠予到双向互动,从冲突化解到协同创新,每个环节都暗合儿童心理发展规律,当教育者能像动画创作者那样,用孩子的眼睛观察世界,用包容的心态看待试错,用智慧的退让给予空间,就能真正培养出既保持个性又善于合作的下一代。

这或许就是《小鼹鼠请客》历经半个世纪仍焕发生命力的秘密:它用最柔软的方式,教会孩子最硬核的生存智慧,在充满不确定性的未来社会,这种基于同理心与创造力的社交能力,终将成为孩子们最温暖的铠甲。