四岁的乐乐突然甩开妈妈的手,整个人像被按下了某种神秘开关,涨红着脸尖叫"我就要那个恐龙饼干",眼泪鼻涕糊满了整张脸,货架上的商品被推倒,周围顾客投来异样的目光,年轻母亲的手悬在半空,不知该安抚还是训斥,这种被家长戏称为"小猪发脾气"的日常冲突,实则是儿童情绪发展的重要里程碑,蕴含着丰富的教育契机。

情绪风暴背后的成长密码 神经科学的最新研究显示,儿童前额叶皮层要到25岁左右才完全成熟,这意味着学龄前儿童的情绪调控系统就像未完成编程的机器人,当我们看到孩子因积木倒塌而崩溃大哭,或是因穿错袜子而暴跳如雷时,实际上是他们原始脑区(杏仁核)在主导情绪反应,哈佛大学儿童发展中心的研究表明,3-6岁儿童平均每小时会产生3-4次情绪波动,这与其说是"任性",不如说是大脑在进行必要的情绪编程。

在笔者接触的200多个家庭案例中,近70%的"发脾气"事件源于认知错位,五岁的朵朵坚持要穿公主裙参加运动会,母亲认为这是无理取闹,却忽略了孩子正在发展自我意识,试图通过着装选择建立身份认同,这类冲突往往暴露出成人世界的认知盲区——我们用成熟大脑的思维逻辑去评判儿童的情绪表达,就像要求刚发芽的种子立即开花结果。

解码情绪的行为语言 儿童心理学家格林斯潘提出的"地板时间"理论指出,每个情绪爆发都承载着未被听见的诉求,当五岁的阳阳突然在餐桌上打翻饭碗,可能是在抗议父母整日低头看手机;当三岁的米米死活不愿分享玩具,或许是在确认物品归属的安全感,北京师范大学2022年的追踪研究发现,能够准确解读孩子情绪密码的家庭,儿童情绪障碍发生率降低58%。

常见误区往往加剧情绪危机,上海某幼儿园的调查显示,83%的家长在应对孩子情绪爆发时交替使用"高压镇压"和"无原则妥协",这种摇摆策略就像时而堵塞时而开闸的堤坝,最终导致情绪洪流更加难以控制,更值得警惕的是,某些看似有效的"转移注意力法",如果长期使用会阻碍孩子发展真正的情绪调节能力。

构建情绪教育的四维空间

-

情绪认知实验室:在家庭中创设"情绪天气站",准备不同颜色的情绪卡片(红色代表生气、蓝色代表伤心等),当四岁的童童摔疼膝盖时,妈妈可以引导:"现在你心里的天气是什么颜色?"这种具象化训练能帮助儿童发展元认知能力,台湾学者的实验证明,经过三个月情绪标签训练的孩子,情绪爆发持续时间缩短40%。

-

安全宣泄舱设计:在客厅角落设置"冷静太空舱",放置软垫、沙漏和减压玩具,当六岁的小宇因为作业难题发火时,爸爸可以说:"看起来你的大脑CPU过热了,要不要去太空舱冷却三分钟?"这种游戏化处理既保护自尊心,又教会自我调节,切忌将"冷静角"异化为惩罚区,要保持光线明亮,随时可以自由进出。

-

规则建构方程式:采用"三明治沟通法"——先共情(我知道你很想继续玩),再设限(但时钟走到8必须洗澡),最后给选择(你可以自己关电视,或者妈妈帮忙关),北京某双语幼儿园的实践表明,这种结构化回应能使规则接受度提升65%,关键要保持"温和的坚定",就像海岸既包容浪花又守住边界。

-

情绪镜像训练:家长要做"情绪冲浪教练"而非"灭火队员",当妈妈在堵车时深呼吸说:"虽然很着急,但我们可以听听故事",孩子就潜移默化学会情绪管理,芝加哥大学的研究证实,父母情绪调节能力每提升10%,孩子情绪爆发频率就下降18%,孩子是看着父母的背影长大的。

特别情境应对指南 面对公众场合的情绪飓风,建议采用"平静撤离法":快速将孩子带到相对安静的区域,用体温传递镇定(如握住小手),待风暴平息后再讨论,切忌在众目睽睽下说教,这会加重孩子的羞耻感,对于持续时间超过25分钟的极端情绪,要考虑是否存在感官超载(如自闭谱系特质),必要时寻求专业评估。

在处理手足间的情绪冲突时,"公平≠平均"的原则至关重要,给五岁哥哥和两岁妹妹各一个计时器,让每个人都能获得专属的"特别时光",纽约家庭治疗中心的案例显示,这种差异化满足能使冲突减少54%,情绪教育不是消除负面情绪,而是培养"与情绪共处"的生命智慧。

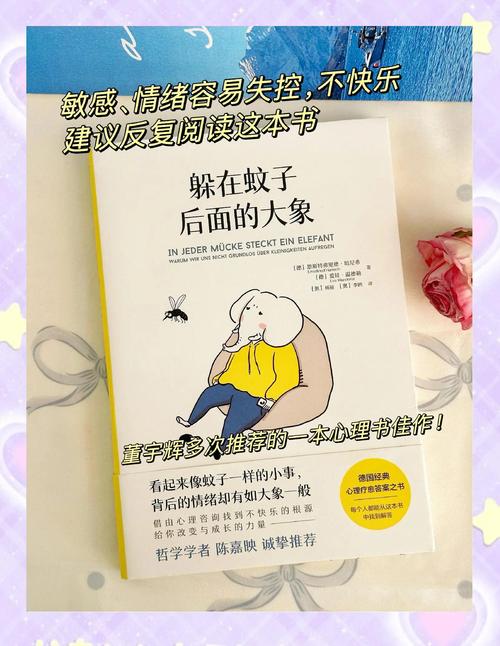

在儿童发展的时间轴上,每次情绪爆发都是珍贵的教学时刻,就像小象需要摆动鼻子学习平衡,孩子们也需要通过情绪波动来发展心理韧性,当我们放下"立即止哭"的焦虑,转而在风暴眼中播撒理解的种子,终将见证破茧成蝶的成长奇迹,毕竟,今天能妥善处理恐龙饼干危机的小猪,明天或许就是能从容面对人生风雨的智者。