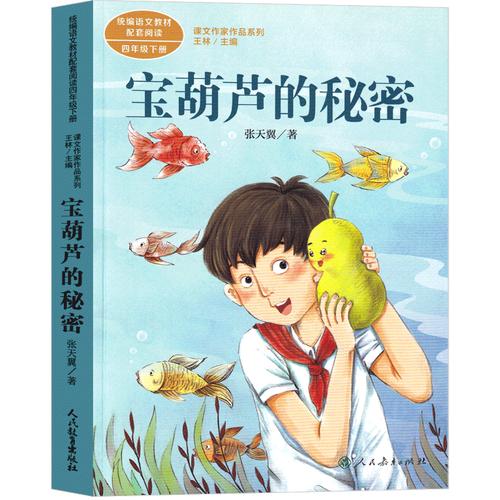

在中国儿童文学的殿堂中,张天翼创作的《宝葫芦的秘密》以其独特的寓言魅力,跨越半个世纪仍焕发着教育生命力,这部童话以少年王葆与神秘宝葫芦的奇幻纠葛为线索,揭示了人性中“捷径思维”的陷阱,更深刻探讨了儿童在成长过程中如何建立独立人格、重构价值认知的课题,本文将从故事内核、角色隐喻及现实教育启示三个维度,解析这部经典作品对当代儿童教育的深远意义。

宝葫芦的诱惑:捷径思维背后的心理博弈

王葆对宝葫芦许愿的依赖,本质上是人类趋利避害天性的具象化呈现,故事开篇,这个成绩普通、渴望被认可的男孩,面对学业压力与同伴竞争时,选择了“无需努力即可成功”的捷径,宝葫芦看似无所不能,实则是人性中惰性与虚荣的放大器——它通过窃取他人成果满足王葆的愿望,这种“寄生式成功”不仅消解了努力的价值,更悄然侵蚀着主人公的道德判断力。

从教育心理学视角看,王葆的选择映射了儿童成长中常见的“外在动机依赖症候”,当家庭或社会过度强调结果导向(如分数、奖项)时,孩子容易将自我价值与外部评价绑定,进而催生对“速成路径”的幻想,宝葫芦的存在,恰恰成为一面照见功利教育弊端的镜子:当“成功”可以通过交易而非奋斗获得时,儿童的精神世界便可能陷入虚无主义的泥沼。

王葆的觉醒:从“工具理性”到“价值理性”的蜕变

故事的转折始于王葆发现宝葫芦的“馈赠”实为盗窃,这一情节设计暗合康德哲学中“目的王国”的理念:当个体行为违背道德律令时,即便获得利益,也无法实现真正的自由,王葆的惊恐与羞愧,标志着其价值认知从“结果至上”向“过程正义”的转向,他原以为宝葫芦能带来科技竞赛的荣誉,却发现获奖作品竟是剽窃自同学的设计,这种道德耻感最终促使他主动揭穿骗局。

这一蜕变过程揭示了儿童道德发展的关键机制——“认知失调”驱动的自我修正,心理学家费斯廷格指出,当个体行为与内在价值观冲突时,会产生强烈的不适感,进而激发行为调整,王葆在谎言与真实的撕裂中,逐步意识到“虚假的成功”无法填补内心的空洞,这种由内而外的觉醒,远比外部说教更能塑造稳固的价值根基。

童话的隐喻体系:符号解码与教育启示

《宝葫芦的秘密》构建了一套精妙的象征系统,每个角色与场景都暗含教育哲学的深意:

- 宝葫芦:象征物欲社会的诱惑机制,其“等价交换”规则(以秘密换取愿望)暗示着捷径背后的隐性代价:人格的异化与主体性的丧失。

- 金鱼与蚂蚁:自然生灵的反复出现,暗示着真实世界的运行法则——金鱼无法脱离水生存,蚂蚁依靠协作搬运食物,这些意象不断唤醒王葆对“脚踏实地”的认知。

- 奶奶的告诫:作为传统智慧的化身,奶奶的“宝葫芦故事”实为对孙子的预防性教育,体现了家庭教育中“警示性叙事”对儿童风险认知的塑造作用。

这些隐喻共同指向一个核心命题:成长的本质是学会与诱惑共存,并在抵抗中确立自我,正如王葆最终砸碎宝葫芦的决绝姿态所昭示的——真正的力量,源于对自身局限的接纳与超越欲望的勇气。

现实投射:双减时代的教育困境与破局之道

在“内卷”加剧的当代教育生态中,《宝葫芦的秘密》呈现出惊人的现实预见性,许多家长如同“现代版宝葫芦”,试图通过学区房、课外班、代写作业等方式为孩子扫清障碍,却无形中剥夺了他们体验挫折、发展韧性的机会,某重点小学的调研数据显示:63%的“学霸”在进入中学后出现动力衰竭,主因恰是早期过度依赖外部干预,导致内生学习动机未被激活。

破解这一困局,需回归童话传递的三重启示:

- 重估“错误”的教育价值:允许孩子在试错中积累直接经验,而非用“宝葫芦式方案”屏蔽所有风险。

- 构建“慢成长”支持系统:借鉴王葆奶奶的智慧,用陪伴而非包办帮助儿童建立抗压耐性。

- 重构评价维度:将“努力过程”“道德选择”纳入评估体系,弱化对短期结果的功利化追逐。

经典的重读:童话作为人格教育的启蒙文本

在人工智能加速替代人类劳动的今天,《宝葫芦的秘密》的警示意义愈发凸显,当技术日益提供“宝葫芦式服务”(如AI代写、算法投喂),如何避免儿童沦为“思想上的寄生者”,成为教育者必须直面的挑战,这部童话的终极启示在于:真正的“秘密”,不是某个具象的宝物,而是人类心灵中永不熄灭的求真意志与道德勇气。

北京某实验学校曾开展“王葆成长日记”写作计划,让学生记录自己抵抗诱惑(如游戏、抄袭)的经历,一年后的追踪显示,参与学生的自我效能感提升27%,远高于对照组,这一实践印证了文学经典的教育转化力:当抽象的价值命题被嵌套在叙事中时,儿童更易产生情感共鸣与行为迁移。