——《宝葫芦的秘密》三十周年教育价值重估

在当代中国儿童文学经典谱系中,张天翼1958年创作的《宝葫芦的秘密》始终占据着独特位置,这部以少年王葆与神秘宝葫芦的奇幻际遇为主线的童话故事,历经三代读者的检验,在出版三十周年之际展现出愈发璀璨的教育价值,当我们穿透童话的奇幻表层,会发现这部作品实则构建了一个精妙的教育寓言系统,完整呈现了少年从欲望启蒙到人格觉醒的成长图谱。

寓言结构的双重教育维度 《宝葫芦的秘密》采用嵌套式叙事结构,外层是充满童趣的奇幻历险,内里则潜藏着深刻的教育哲学,宝葫芦作为核心意象,其"心想事成"的魔法能力实则是对人类欲望机制的具象化投射,在主人公王葆获得宝葫芦的初始阶段,这个神奇道具满足了他对物质享受、学业成就与社会认同的多重渴望:自动完成的作业、凭空出现的玩具、突如其来的赞誉,这种"超能力"表面看来是儿童幻想的天真投射,实则是作家对人性本源的深刻洞察。

在心理学视域下,宝葫芦可视为本我(Id)的象征物,弗洛伊德人格结构理论中的本我遵循快乐原则,追求即时满足,当王葆在数学考试中通过宝葫芦作弊获得满分时,这一情节深刻揭示了原始欲望与道德约束的永恒冲突,教育工作者应当注意,故事中宝葫芦并非简单的负面象征,而是儿童心理发展的必经阶段,正如瑞士心理学家皮亚杰所指出的,7-12岁儿童正处于具体运算阶段,需要通过具象化认知理解抽象概念,宝葫芦的具象存在,恰恰为儿童理解欲望本质提供了认知脚手架。

人格成长的三个阶段模型 细读文本可以发现,王葆的成长轨迹精准对应着埃里克森人格发展八阶段理论中的"学龄期"(6-12岁)特征,第一阶段表现为对全能感的迷恋:宝葫芦的魔法让王葆体验到无所不能的虚幻快感,这与幼儿期的全能幻想存在本质区别,此时的王葆已具备初步的逻辑思维能力,开始尝试用理性解释超自然现象,这种认知矛盾正是自我意识萌发的征兆。

转折发生在"金鱼事件",当宝葫芦擅自将同学的金鱼转移到王葆的鱼缸时,主人公首次体验到道德焦虑,这个看似滑稽的情节蕴含着深刻的认知飞跃——儿童开始理解"所有权"概念的社会属性,教育学家维果茨基的"最近发展区"理论在此得到生动诠释:宝葫芦造成的困境,实则为王葆搭建了超越现有认知水平的思维阶梯。

最终阶段的觉醒过程最具教育启示价值,当王葆发现宝葫芦的所有馈赠都源自偷窃时,其内心的道德法庭开始审判,这个自我审判的过程,完美演绎了科尔伯格道德发展理论中的"习俗水平"向"后习俗水平"的过渡,王葆主动揭穿宝葫芦真相的选择,标志着其超我(Superego)的最终确立,完成了从"他律道德"到"自律道德"的关键转变。

教育困境的跨时代对话 重读这部经典童话,其现实意义在当代教育场域中愈发凸显,当下普遍存在的"直升机父母"现象与宝葫芦的魔法形成镜像关系——家长越俎代庖地解决孩子所有困难,本质上与宝葫芦的"自动满足"机制同构,王葆在故事后期产生的强烈羞耻感,恰是对这种过度保护教育的预警。

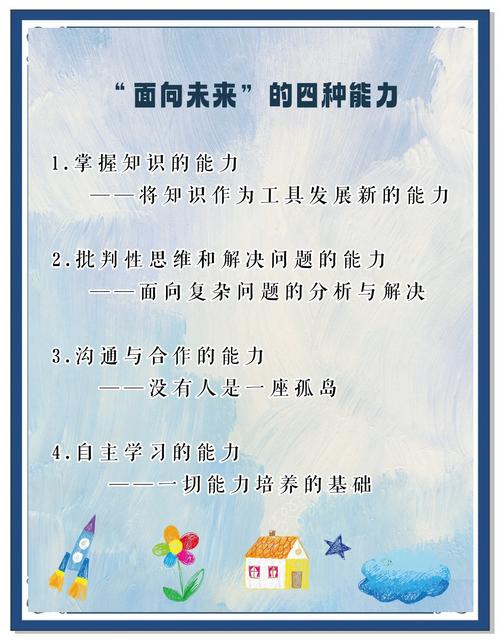

在人工智能时代重审这个寓言更具启示意义,当ChatGPT等工具可以瞬间完成作业、解答难题时,当代青少年正面临比王葆更复杂的道德抉择,宝葫芦故事提醒我们:技术便利可能成为认知发展的"拟态寄生虫",关键在于使用者能否保持主体性思考,正如王葆最终选择放弃宝葫芦,当代教育更需要培养"去工具化"的思维能力。

教育戏剧的经典范本 《宝葫芦的秘密》在叙事策略上开创了"问题导向型"教育文学范式,每个奇幻情节都是精心设计的道德困境:偷来的向日葵是否应该保留?作弊得来的荣誉能否带来真正快乐?这些开放式问题构成连续的价值探究链,推动读者进行"苏格拉底式"的自我诘问。

特别值得注意的是,作品中现实与幻境的交替叙事构成了独特的认知训练场域,当王葆在梦境与现实中反复穿梭时,读者也随之经历着价值判断的思维体操,这种叙事设计暗合布鲁纳"发现学习"理论,通过设置认知冲突引导主动建构。

当代教育场景的再诠释 在基础教育改革深入推进的今天,《宝葫芦的秘密》呈现三重当代价值:它警示教育者避免制造"宝葫芦依赖症",即用标准答案剥夺学生的试错权利;它强调挫折教育的必要性,王葆的成长证明真正的人格力量源自克服困难的过程而非结果;它提供了媒介素养教育的古典范本,启示我们如何引导青少年辩证看待技术赋能与主体性的关系。

在家庭教育的微观层面,宝葫芦现象对应着两种典型误区:物质补偿型养育和成就替代型干预,当代家长需要领悟,真正的教育不是提供"心想事成"的魔法,而是培养"心想事成"的能力——即通过自身努力实现目标的意志品质。

站在三十周年的时间节点回望,《宝葫芦的秘密》早已超越儿童文学的范畴,成为透视中国教育变革的文化棱镜,这个关于欲望、道德与成长的永恒寓言,始终在提醒每个教育工作者:真正的教育魔法,不在于给予学生现成的答案,而在于点燃他们内心的理性之光,当王葆最终走出宝葫芦的阴影时,他获得的不是某个具体问题的解决方案,而是终身受用的价值判断能力和道德勇气——这或许就是这部经典童话给予当代教育最珍贵的启示。