重读《称心如意的汉斯》

在格林童话的浩瀚星空中,《称心如意的汉斯》像一颗被尘埃遮蔽的明珠,这个被当代人忽视的寓言故事,讲述学徒汉斯用七年劳动换来人头大的金块,却在归乡途中不断与人交换,最终失去所有物质财富却收获幸福的故事,当我们将这个诞生于19世纪的故事置于现代教育语境中审视,会发现其中蕴藏的智慧正在叩击着当代教育体系的根基。

德国教育学家施泰纳曾在1923年的演讲中指出:"人们总在寻找教育的复杂公式,却忘记最珍贵的答案往往藏在民间故事里。"在瑞士阿尔卑斯山区某小学,教师玛格丽特·韦伯将这个故事作为六年级学生的开学第一课,当孩子们为汉斯用金块换取石头而惊呼时,韦伯在黑板上写下:"你们觉得汉斯失去了什么?又获得了什么?"这场持续三周的教学实践,最终催生出改变当地教育模式的"汉斯项目"。

现代教育的"黄金枷锁"

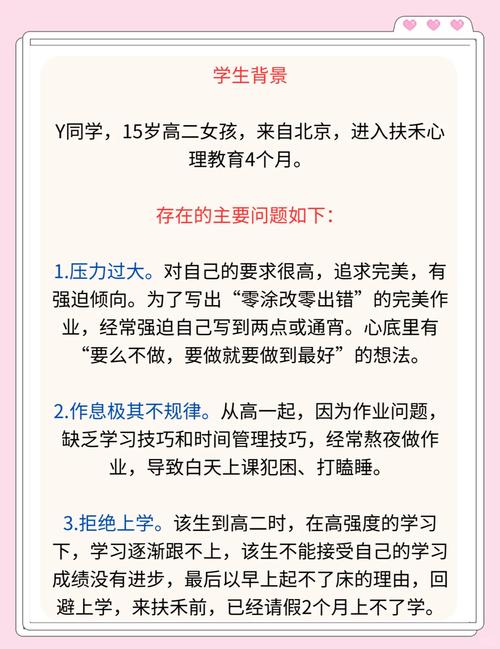

当北京海淀区的小学生课程表上排列着奥数、编程、机器人课程,当上海家长每年投入20万元用于孩子的课外培训,当深圳某国际学校四年级学生日均睡眠时间不足6小时——我们不禁要问:这些被金块般珍贵的学习机会,是否正在成为禁锢孩子的"黄金枷锁"?

2022年北京大学发布的《中国家庭教养方式调查报告》显示:78.6%的家长存在"教育补偿心理",将自身成长中的物质匮乏转化为对孩子教育的超额投入,这种群体性焦虑催生出荒诞的教育景观:3岁幼儿参加"量子波动速读"培训,小学生简历中出现"SCI论文第二作者",中学生为申请常春藤盟校伪造"北极科考经历"。

东京大学教授佐藤学跟踪研究东亚教育模式20年后得出结论:"当教育异化为军备竞赛,最危险的战利品就是孩子们与生俱来的好奇心。"在首尔某知名补习街,凌晨1点依然灯火通明的教室中,那些在题海中麻木书写的年轻面孔,不正是现代版的"汉斯"?他们怀揣着知识的金块,却在交换中逐渐丢失了感知幸福的能力。

汉斯的现代启示录

当我们重返童话现场,会发现汉斯的每次交换都暗含深刻的教育隐喻,用金块换马匹,象征着用固化的知识换取探索世界的工具;用马匹换奶牛,体现从速度追求到持续发展的转变;最终用磨石换取普通石头,则是彻底摆脱物质羁绊的精神觉醒,这种看似"愚蠢"的递减过程,实则是认知层级的螺旋上升。

芬兰于2016年启动的基础教育改革,某种程度上正是"汉斯哲学"的现代实践,在罗瓦涅米市试点学校,学生们用整个下午在森林中辨认苔藓种类,用数学课计算松果排列的斐波那契数列,校长莉萨·波赫约宁说:"当我们不再执着于用标准答案填满孩子,真正的学习才可能发生。"这种"失去"传统教学框架的勇气,反而让芬兰学生在PISA测评中持续保持全球领先。

重建教育的"幸福交换"体系

要打破现代教育的困境,需要建立新的价值交换体系,德国教育心理学家安德烈亚斯·施莱歇尔提出"教育幸福指数"概念,包含五个维度:自主决策权、创造实践机会、自然接触频率、情感联结深度、自我价值认知,在上海某创新学校,学生们通过"校园货币"系统自主选择学习项目,用完成课题获得的"知识币"兑换社会实践机会,这种模式使学生的抑郁量表得分下降37%。

日本山形县鹤冈市的"农学一体"计划提供了另一种范本,中学生在水稻种植周期中完成生物学、化学、经济学的跨学科学习,期末考核是策划真实的农产品营销方案,项目发起人田中茂教授说:"当知识从试卷回归土地,教育就完成了最本质的交换——用抽象符号换取真实生命体验。"

寻找第三教育空间

在数字原住民时代,我们需要在体制教育和自然生长之间开辟"第三教育空间",这个空间既不是放任自流的丛林,也不是精密设计的流水线,而是像汉斯的归乡之路——充满意外邂逅与自主抉择的发现之旅。

美国科罗拉多州的"高山学校"提供启示:学生每年有1/3时间在野外度过,学习用三角函数计算山峰高度,通过观察动物足迹撰写生物学报告,校长马克·约翰逊说:"我们不是在培养探险家,而是让所有孩子都能在不确定的环境中保持从容。"该校毕业生大学辍学率仅为常春藤盟校的1/5,这个数据值得深思。

重塑教育者的认知图式

教育变革最终指向教育者的自我革新,在韩国首尔,50位中小学校长组成"汉斯读书会",每月研讨如何在学校管理中实践"减法智慧",他们关闭了部分多媒体教室,在操场搭建传统木工坊;取消年级前10%的表彰制度,改为"进步最快奖"和"创意贡献奖";甚至将教师考评中的"教学进度完成度"权重从40%降至15%。

这种改变需要勇气,就像汉斯交出金块的时刻,北京史家胡同小学教师万平在教学生涯第20年,毅然放弃沿用多年的"知识树"教学法,转而采用"问题森林"模式,她发现:"当我不再执着于把知识‘交给’学生,他们反而在自主探索中构建出更完整的认知体系。"

回归教育的本质

《称心如意的汉斯》最终呈现的,是一个哼着歌谣、脚步轻快的归乡者形象,这个看似简单的结局,暗含着教育的终极命题:我们究竟要培养携带黄金枷锁的完美机器,还是内心丰盈的完整的人?

在东京上野公园,每年樱花季都会举行"失败作品展",展出孩子们充满想象力的"错误"画作,策展人山本耀司说:"这些‘不完美’的作品里,藏着被标准答案抹杀的真实。"这或许正是当代教育最需要的觉醒——放下对"称心如意"的偏执追求,在看似"失去"的过程中,重获教育的本真与从容。

当北京某国际学校的围墙上出现学生涂鸦的汉斯画像,当杭州家长开始组织"无目的周末徒步",当新加坡教育部将"幸福感"纳入学校评估体系——这些星星点点的改变,正在编织新的教育图景,正如汉斯故事结尾那个充满象征意味的镜头:夕阳将他的影子拉得很长,那袋普通石头在暮色中闪烁着比黄金更温暖的光芒。