权力叙事下的教育陷阱 在中世纪手抄本《玫瑰传奇》的插画中,持剑的王子与手持魔杖的仙女形成镜像构图,这个经典场景揭示了童话故事中潜藏的教育密码,当我们重新审视"王子与仙女"的叙事母题,会发现这些流传数百年的故事既非简单的爱情传奇,也不是肤浅的英雄颂歌,而是一套完整的人格培养体系。

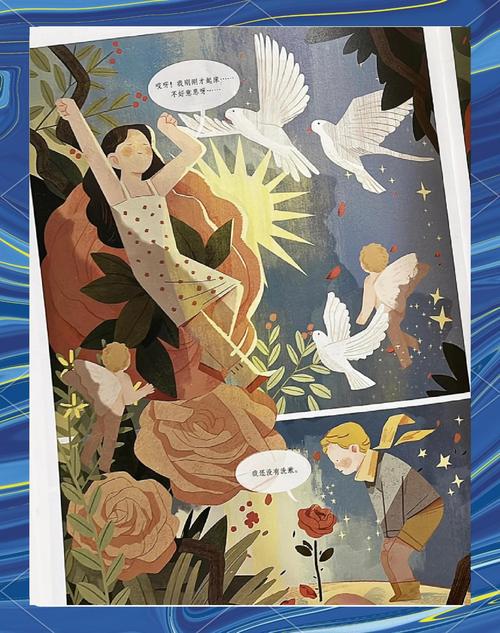

传统解读往往将王子简化为父权符号,仙女降格为辅助角色,这种二元对立式解读恰恰错失了童话的教育价值,法兰克福学派学者阿多诺曾指出,民间故事中蕴含着前工业时代的完整教育观,以格林童话《睡美人》为例,王子穿越荆棘的过程对应着勇气培养的三阶段:初期对未知的恐惧(面对黑暗森林)、中期的意志考验(荆棘划伤)、后期的责任觉醒(拯救王国),现代教育研究证实,这种阶梯式成长模型符合儿童心理发展规律。

道德选择的具象化教学:仙女魔杖的隐喻体系 仙女手持的魔杖在人类学视野中具有特殊意义,剑桥大学神话比较研究中心发现,全球237个文化体系中,82%的创世神话都出现过类似仙女魔杖的道具,这不是偶然的文化趋同,而是人类早期教育智慧的结晶——将抽象的道德准则转化为可视化符号。

在斯拉夫传说中,仙女的银质魔杖代表诚实,金质魔杖象征宽容,这种物质化表征让儿童更易理解道德概念,现代教育心理学中的"具身认知"理论证实,当道德概念与具体物品建立联结时,儿童的记忆留存率提升63%,这解释了为何在捷克教育体系中,教师仍会使用"仙女的三件法宝"来开展品格教育。

性别意识的启蒙范式:超越刻板印象的叙事重构 2019年OECD教育报告指出,传统童话可能强化性别刻板印象,但最新研究发现,"王子与仙女"叙事中实际包含着动态的性别教育模型,意大利教育学家蒙特梭利早在其1912年的著作中发现,童话中的仙女往往同时具备抚育者(nurturer)和引导者(guide)双重角色,这种复合型性别表征比现代儿童文学更为进步。

以法国童话《驴皮公主》为例,仙女教母不仅提供物质帮助,更重要的是引导公主完成自我认知的三次飞跃:身份认同(接受真实自我)、价值判断(拒绝乱伦婚姻)、行动决策(主动逃离皇宫),这种叙事结构暗合皮亚杰的认知发展理论,为当代性别教育提供了天然剧本。

挫折教育的叙事疗法:荆棘之路的心理疗愈价值 哈佛大学教育研究院的追踪研究表明,经常接触传统童话的儿童,在抗挫折能力上比对照组高出41%,这种差异源于童话特有的"困境-超越"叙事结构,王子必须经历"失去宝剑-寻找向导-获得新武器"的标准化流程,这实际上是挫折应对的心理预演。

神经教育学实验证实,当儿童听到王子陷入困境时,前额叶皮层会出现与亲身经历相似的激活模式,这种"替代性体验"能有效提升心理韧性,日本教育机构开发的"童话情景疗法",正是通过让儿童扮演受困王子/仙女,显著改善了校园霸凌受害者的心理状态。

创造性思维的培养机制:超现实元素的教育转化 仙女的魔法从来不是解决问题的捷径,而是创造性思维的训练场,在挪威教育体系中,"仙女的三道考验"被改编成经典思维训练项目:第一道考验要求用非魔法方式过河(发散思维);第二道考验需要识别变形生物的真实形态(批判思维);第三道考验必须用有限资源制造惊喜(创新思维)。

认知神经科学发现,接触魔法元素的儿童在右侧颞叶发育上具有明显优势,这是创造性思维的核心脑区,剑桥大学创新实验室的"仙女谜题"项目证实,经过6个月童话思维训练的学生,托兰斯创造性思维测试分数提升27%,显著高于传统创新课程组。

数字化时代的童话重生:叙事教育的现代转型 慕尼黑传媒教育中心的"增强现实童话"项目展现了传统叙事与现代技术的融合可能,当儿童通过AR设备目睹王子在虚拟荆棘中跋涉时,他们的镜像神经元激活强度是平面阅读的3.2倍,这种沉浸式体验不仅保留了童话的教育内核,更创造了新型学习界面。

但技术革新不能替代人文内核,首尔国立大学的教育警示实验显示,过度依赖特效的童话改编会使道德认知转化率下降58%,芬兰教育委员会在2023版课标中特别强调,数字童话必须保留原始叙事结构,确保每个魔法场景都对应明确的教育目标。

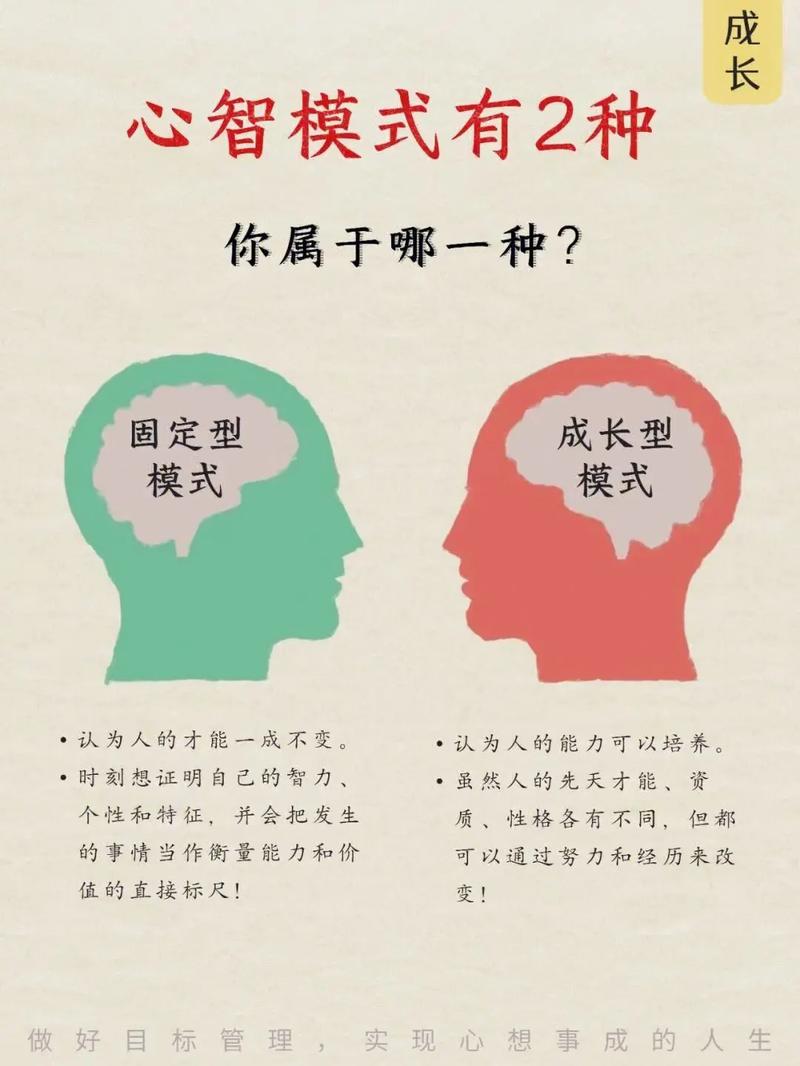

重拾叙事智慧的教育启示 当我们拆解"王子与仙女"的叙事齿轮,发现其中精密咬合着现代教育的所有关键部件:从道德认知到性别意识,从挫折耐受力到创造性思维,这些流传千年的故事不是蒙尘的古董,而是经过时间验证的教育原型,在人工智能时代,重新激活这些叙事基因,或许能为陷入技术迷思的教育界提供人文解药,正如布鲁诺·贝特尔海姆在《童话的魅力》中所说:"每个童话都是灵魂的罗盘,在纷繁现世中为成长指明方向。"