(全文1513字)

在心理咨询室柔和的灯光下,14岁的小雨蜷缩在沙发里,手指不停绞着校服衣角,坐在对面的母亲王女士眼眶泛红:"医生,我真的不知道该怎么和女儿说话了,昨天她突然把房门摔得震天响,到现在都不肯和我说话......"

这样的场景正在无数家庭重复上演,国家青少年心理健康中心2023年数据显示,12-18岁女生与母亲的沟通冲突发生率高达73.6%,当荷尔蒙躁动的青春期遭遇身心俱疲的更年期,这场"双期碰撞"中的情绪风暴,既是对亲情的考验,更是家庭教育的转折点。

情绪冰山下的暗流涌动

美国发展心理学家埃里克森的心理社会发展理论指出,青春期核心任务是建立自我同一性,这个阶段的少女就像正在组装万花筒的孩子,每个棱镜的微小转动都会折射出截然不同的光影,当我们看到孩子突然摔门、莫名流泪时,往往只注意到水面上的冰山一角,而忽略了水下庞大的情绪根基。

生物学家发现,青春期前额叶皮质尚未发育完善,导致情绪调节能力仅相当于成人的60%,这意味着少女们常常被海啸般的情绪淹没,却找不到合适的救生圈,此时母亲若用"别小题大做"或"我像你这么大时"等否定性语言,就像给即将沸腾的水壶强行压上盖子。

拆解情绪的三把金钥匙

在北京市某重点中学担任心理教师15年的李敏老师分享了一个真实案例:初三女生晓雯因月考失利躲在厕所哭泣,班主任联系家长后,母亲的第一句话是:"考砸了还有脸哭?"这直接导致孩子离家出走两日,后来通过家庭治疗,母亲学会用"三步观察法":先观察孩子眼神(是否躲闪)、肢体动作(是否紧绷)、语言模式(是否反常),再决定沟通策略。

心理学教授张华提出的"情绪解码金字塔"值得借鉴:第一层识别表面情绪(愤怒/悲伤),第二层追溯触发事件(考试压力/人际矛盾),第三层洞察核心需求(被认可/安全感),就像剥洋葱般层层深入,当母亲能准确说出"妈妈感觉到你很委屈,是不是因为..."时,沟通就成功了一半。

建立情感连接的五个关键时刻

华盛顿大学心理学家戈特曼研究发现,日常生活中的"情绪协调时刻"对亲子关系影响深远,晨起时的一个拥抱、放学后的一杯热牛奶、睡前十分钟的闲聊,这些看似平常的互动,实则是建立信任账户的重要存款,海淀区某示范校的心理健康周记本上,超过60%的女生写下"希望妈妈能先听我说完"。

实战对话指南:从冲突到和解

错误示范: 女儿:"烦死了!又要穿这件丑校服!" 妈妈:"就你事多!我像你这么大时......"

智慧对话: 妈妈放下菜刀转身:"看来这件校服让你很不舒服?" 女儿:"所有人穿得都像麻袋!" 妈妈:"确实不太显身材呢,你们班小美上次改的裤脚挺好看?" 女儿眼睛发亮:"妈你也注意到了?....."

这种"复述+共情+引导"的三段式对话,能有效降低孩子的防御机制,就像心理咨询师常用的"门把手技术",先打开情感交流的缝隙,再逐步深入。

特殊场景应对手册

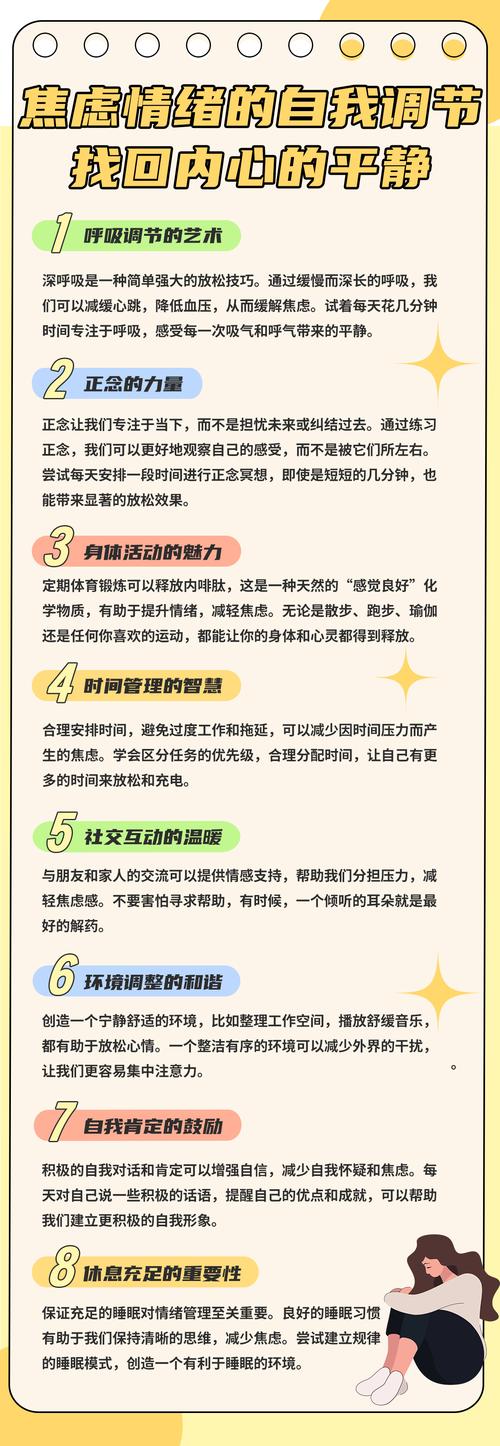

当遭遇激烈冲突时,"123冷静法"尤为关键:1次深呼吸(平复自己),2分钟沉默(避免语言伤害),3步走策略(离开现场-平复情绪-择机沟通),切记不要在孩子情绪峰值时讲道理,这就像在台风眼里种树苗般徒劳。

母亲自我关怀的必要性

首都师范大学家庭教育研究中心2022年的调查显示,46.3%的母亲存在"教养焦虑",但心理学告诉我们,母亲的情绪状态直接影响家庭情感氛围,建议设立"母亲充电时间":每天15分钟独处、每周半日兴趣活动、每月一次闺蜜聚会,正如飞机安全须知提醒的"先戴好自己的氧气面罩",母亲只有先安顿好自己,才能为孩子提供稳定情感支持。

化危机为转机的教育智慧

在杭州某家庭教育工作坊,刘女士分享了自己的蜕变故事:曾经看到女儿锁门就暴跳如雷的她,现在会在门缝塞张纸条:"妈妈煮了你爱的酒酿圆子,想吃的时候随时叫我。"这种非言语沟通法,既给予空间又传递关爱,最终让女儿主动打开心门。

尾声:

养育少女就像培育一株特别的花卉,既不能过度修剪限制生长,也不能放任不管任其疯长,当我们学会用共情代替说教,用倾听化解对抗,那些激烈的情绪碰撞终将沉淀为理解的光芒,每个摔门而去的背影里,都藏着渴望被看见的灵魂;每滴倔强的眼泪中,都折射着需要被呵护的成长。

(文中案例均采用化名,核心数据来源于教育部《2023青少年心理健康白皮书》、中国家庭教育学会年度报告等权威资料)