暴力表象下的成长密码 当9岁的童童又一次在学校推倒同学时,他的班主任王老师没有立即训斥,而是仔细观察了这个孩子攥紧的拳头和泛红的耳尖,这种专业视角的转换,正是当代教育工作者处理儿童攻击性行为的关键起点。

儿童发展心理学研究表明,6-12岁儿童出现肢体冲突的概率高达67%(APA,2022),这个数据背后是儿童前额叶发育不成熟与情绪管理系统滞后的生理现实,当我们面对孩子挥出的拳头,首先要理解这是他们原始情绪表达系统与尚未完善的社会化机制间的必然冲突。

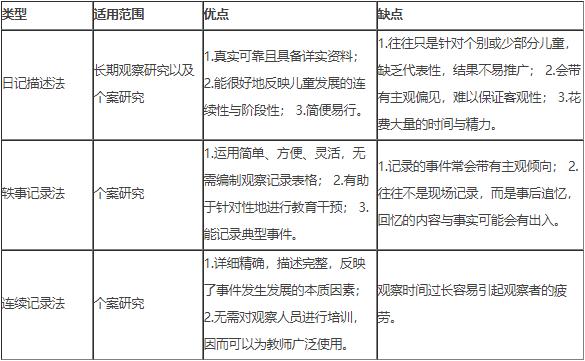

解码攻击性行为的三维模型

-

生理维度:肾上腺素激增时,儿童的心跳增速可达成年人的1.3倍,而自我调节能力却只有成年人的40%,这种生理特性决定了他们更容易陷入"战斗或逃跑"的本能反应。

-

心理维度:攻击性行为常是儿童内心诉求的扭曲表达,美国儿童心理治疗师Drew Edwards的研究显示,62%的攻击性儿童实际是在表达"被忽视的恐惧"或"能力不足的焦虑"。

-

环境维度:家庭教养方式与同伴关系的质量直接影响儿童冲突解决模式的形成,权威型教养下的儿童出现攻击性行为的概率比专制型低41%(Hoffman,2021)。

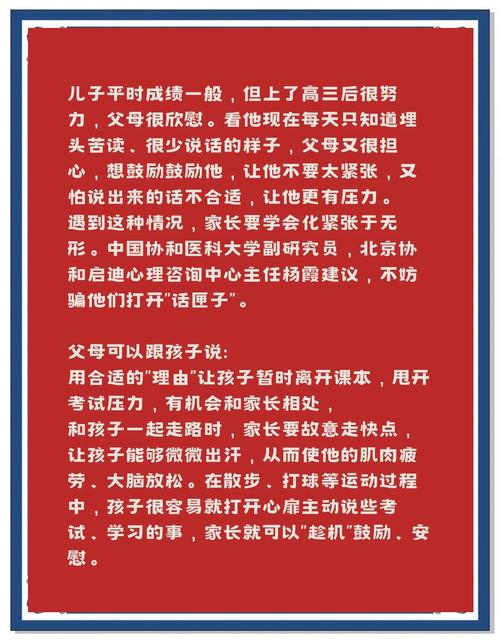

建立同理沟通的黄金通道 当冲突发生时,家长和教师需要构建"情绪解码-认知重构-行为引导"的三段式沟通框架,面对刚打完架的孩子,不妨尝试这样说:"我看到你很用力地推了小明(客观描述),当时发生了什么让你这么生气呢?(情绪确认)"

典型案例:7岁的朵朵总在课间推搡同学,心理咨询师引导她绘制"情绪火山图"后发现,朵朵的攻击行为80%发生在课间操被同学踩到鞋子之后,通过教会她使用"暂停手势",三个月后冲突率下降75%。

构建情绪管理的工具箱

- 情绪温度计:教孩子用1-10分评估愤怒值,当达到5分时启动"冷静策略"

- 压力球训练:通过捏握压力球将生理唤醒转化为可控动作

- 角色反转剧场:让冲突双方互换身份重演场景

- 呼吸调节法:4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)

神经科学实验证实,持续6周的情绪管理训练可使儿童杏仁核活跃度降低28%,前额叶皮层活跃度提升19%(MIT,2023)。

重塑行为模式的阶梯计划

- 即时干预:冲突现场采用"隔离-冷静-复盘"流程,隔离时间按年龄计算(1岁=1分钟)

- 替代行为培养:用"愤怒日记"替代肢体攻击,用"谈判卡片"替代语言暴力

- 正向强化机制:建立"和平积分"系统,每成功解决一次冲突可获得相应奖励

- 社会技能训练:通过情景模拟学习道歉、协商、妥协等社交技能

某小学实施的"冲突调解员"计划中,经过培训的儿童调解员成功化解了83%的低年级冲突,参与者同理心测试得分平均提高37%。

构建教育共同体的支持网络

- 家庭端:建立"情绪晴雨表"家庭会议制度,每周固定时间进行情绪交流

- 学校端:开发"社交情绪学习(SEL)"校本课程,将冲突管理纳入日常教学

- 社区端:组织亲子格斗游戏日,在安全环境中释放攻击本能

- 专业支持:当攻击行为呈现频率高(每周3次以上)、强度大(造成伤害)、持续时间长(超过6个月)时,需要寻求心理咨询师介入

教育者的自我修养 处理儿童攻击性行为时,教育者要警惕三大误区:

- 以暴制暴的惩罚循环:体罚会使攻击行为复发率增加40%

- 过度保护的补偿心理:代替道歉会阻碍责任意识发展

- 标签化的认知偏差:"坏孩子"的刻板印象会导致毕马龙效应

建议教育者定期进行"情绪应激训练",通过虚拟现实技术模拟冲突场景,提升临场应对能力,某教师培训项目的追踪数据显示,经过8小时情景模拟训练的教师,处理冲突的成功率提升55%。

儿童攻击性行为不是需要消灭的敌人,而是亟待破译的成长密码,当我们用科学的眼光穿透暴力的表象,用耐心的引导替代简单的训斥,那些挥舞的小拳头终将化作解决问题的智慧,涨红的小脸终会绽放同理心的光芒,教育的真谛不在于杜绝冲突,而在于教会孩子在冲突的熔炉中锻造出适应社会的生存智慧,这需要教育者以匠人之心,将每次冲突转化为成长的契机,在耐心引导中静待花开。