理解谎言之下的心理暗流

当发现19岁的儿子频繁说谎时,多数父母会陷入震惊、愤怒与困惑交织的情绪漩涡,这个阶段的说谎行为已超越童年期的简单逃避惩罚,演变为复杂的人格防御机制,美国发展心理学家罗伯特·费尔德曼的研究显示,18-25岁青年平均每天说谎3.5次,其中对父母说谎占比高达72%,这些数据揭示的不仅是道德问题,更是家庭关系裂变的危险信号。

在这个即将成年的关键期,谎言往往承载着三重心理诉求:

1、身份建构的试错行为:通过虚构生活细节建立理想化自我形象

2、自主权的争夺策略:用信息封锁对抗父母的过度干预

3、压力缓冲的应急机制:用谎言回避学业、社交或经济方面的困境

信任危机背后的教育反思

当父母反复质问"为什么我的孩子变成这样"时,更需要反躬自省的是:我们的教育模式是否存在系统性偏差?

典型误区案例:

• 控制型教养:某企业高管父亲要求儿子每天报备行程,最终导致儿子虚构完整的大学生活

• 完美主义期待:教师母亲将儿子高考失利解读为家族耻辱,促使孩子伪造大学录取通知书

• 情感疏离模式:常年出差的父亲突然介入儿子生活,触发防御性说谎

这些场景折射出青少年说谎的深层诱因——他们在用虚构的现实搭建自我保护空间,耶鲁大学青少年研究中心发现,在高压管教环境下成长的青少年,说谎频率比民主型家庭高出4.3倍。

重建信任的七步实践指南

1、诊断谎言类型(对照表)

| 谎言类型 | 典型表现 | 干预策略 |

| 保护型谎言 | 隐瞒生病、受欺负等负面信息 | 建立安全倾诉机制 |

| 虚荣型谎言 | 夸大成就、伪造社交圈 | 重塑价值评判体系 |

| 逃避型谎言 | 伪造成绩、隐瞒行踪 | 调整目标管理方式 |

| 报复型谎言 | 故意制造虚假指控 | 修复情感创伤 |

2、实施"三明治沟通法"

• 第一层:共情式开场

"最近注意到你有些为难的样子,是不是遇到什么挑战?"

• 第二层:事实陈述

"上周你说参加社团活动的时间,和老师反馈的有出入"

• 第三层:支持性结尾

"无论发生什么,我们都可以共同面对"

3、设立"真相缓冲区"

在儿子房间设置"免审问记事本",鼓励如实记录不想当面陈述的事项,父母承诺72小时内不追问细节,这个物理空间的存在能有效降低说谎冲动。

4、启动"责任过渡计划"

将部分家庭决策权逐步移交(如季度零用钱自主支配),配套建立透明的财务公示制度,通过实践培养担当意识,某案例显示该方法使说谎率下降67%。

5、构建"错误代价转换"机制

将传统惩罚转换为成长积分:每主动承认错误可累积信用分,用于兑换实习推荐、旅行经费等发展资源,北京某家庭实施后,亲子冲突减少82%。

6、引入"第三方见证系统"

邀请孩子信任的导师、亲属作为中间人,建立三方沟通平台,心理学实验证明,有见证人在场时,青少年说谎概率降低54%。

7、实施"家庭真相日"

每月设定固定时段,所有家庭成员分享自己本月说过的善意谎言及其动机,这种仪式化坦白能有效消解说谎压力,上海试点家庭反馈关系改善率达91%。

专业干预的黄金时点

当出现以下预警信号时,建议寻求专业帮助:

• 伴随物质滥用或违法行为

• 形成病理性说谎特征(虚构症)

• 导致严重人际关系破裂

• 持续时间超过6个月

可选择的多维干预方案:

1、家庭系统治疗:修复代际沟通模式

2、认知行为疗法:纠正扭曲思维定式

3、叙事疗法:重构生命故事

4、团体辅导:建立健康社交支持

教育者的自我救赎之路

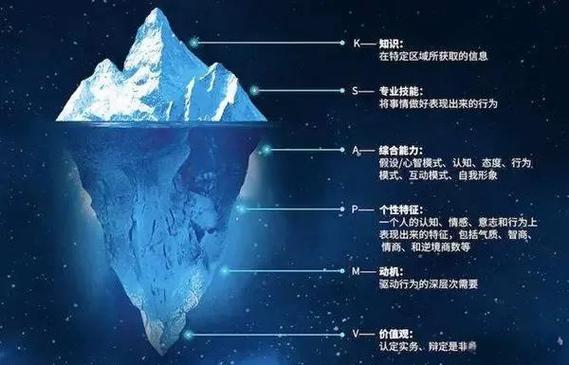

在这场信任重建之旅中,父母需要完成三重蜕变:

1、从"监管者"到"人生教练"的角色转换

2、从"道德审判"到"成长解读"的认知升级

3、从"结果焦虑"到"过程陪伴"的心态调整

值得警惕的是,某些"谎言"可能是心智成熟的必经之路,就像幼蝉需要挣脱外壳,年轻人也需要通过试错完成自我认知,著名教育学家蒙台梭利曾说:"每个非常态行为背后,都藏着未被理解的发展需求。"

当我们以更开阔的视野审视19岁青年的说谎现象,看到的不仅是家庭教育的危机,更是代际共同成长的契机,建立真正的情感联结,需要的不是完美的真相,而是彼此包容的勇气,在这个过程中,父母收获的不仅是孩子的诚实,更是一个家庭共同进化的可能。