——从脑科学到教育实践的深度解析

专注力培养的底层逻辑与认知误区

在数字化浪潮席卷全球的今天,专注力已成为决定儿童未来发展的重要核心竞争力,根据哈佛大学教育学院持续十年的追踪研究,专注力水平处于前25%的儿童,其学业成功率比同龄人高出73%,社会适应能力提升58%,然而当前教育实践中,存在三大认知误区:一是将专注力简单等同于安静坐姿,忽视认知投入的质量;二是盲目追求持续时间,忽略年龄发展规律;三是依赖外部强制约束,缺乏内在动机培养。

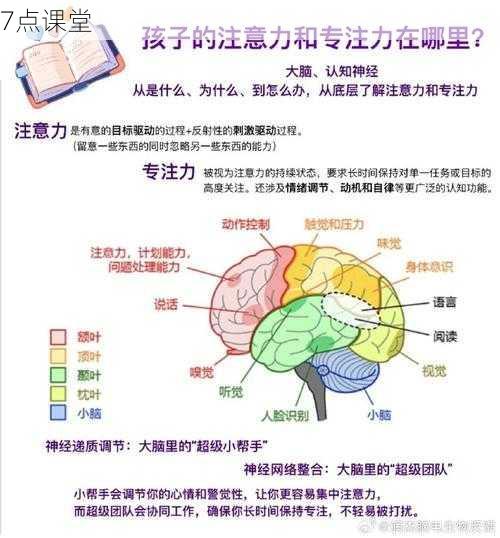

从脑科学视角分析,专注力是前额叶皮层与边缘系统协同作用的结果,5-7岁儿童专注力持续时间应为10-15分钟,8-10岁延长至20-25分钟,这种生理发育规律要求教育者必须建立科学的阶段性目标,英国剑桥大学儿童发展研究中心指出,专注力培养的核心在于构建"选择性注意-持续注意-分配注意"的完整能力链条。

环境塑造:打造深度学习空间的三维模型

物理环境设计应遵循"三区五感"原则:将学习空间划分为核心工作区(70%)、辅助工具区(20%)、休整过渡区(10%),核心区采用4500-5000K色温灯光,辅助区配备可视化计时工具,过渡区设置触觉减压装置,声学环境控制在35-45分贝,研究表明适度的白噪音(如雨声)能提升15%的注意力集中度。

数字环境管理需要建立"三级过滤"机制:一级过滤(物理隔离)将电子设备存放于视线之外;二级过滤(时间管理)采用番茄工作法,每25分钟专注后给予5分钟自由活动;三级过滤(内容筛选)使用应用程序限制功能,如屏幕使用时间统计,美国斯坦福大学实验证明,这种分层管理能使儿童分心频率降低40%。

人际环境营造要把握"支持而不干预"原则,家长陪伴时应保持1.5米观察距离,采用非言语提示(轻敲桌面)代替语言提醒,建立"问题暂存箱",将非紧急疑问延后处理,培养儿童自主解决问题的思维惯性。

任务管理:阶梯式训练体系的构建路径

目标拆解技术需遵循"SMART-ABC"法则:将任务分解为具体(Specific)、可测(Measurable)、可达(Achievable)、相关(Relevant)、时限(Time-bound)的子目标,每个子目标再细分为行动(Action)、缓冲(Buffer)、检查(Check)三个步骤,例如完成数学作业可拆解为:A.读题理解(5分钟)→B.自我缓冲(1分钟深呼吸)→C.解题验证。

难度梯度设计要符合"最近发展区"理论,保持任务挑战性在儿童当前能力的120%-130%区间,采用"3+2"模式:3个巩固性任务(成功率90%)搭配2个发展性任务(成功率60%),日本早稻田大学教育实验显示,这种配比能最大限度激发认知潜力。

反馈机制建立应遵循"三明治原则":具体行为描述(你用了新学的解题方法)+ 过程价值肯定(这个方法选择很聪明)+ 改进建议(下次可以试试先画示意图),避免空洞表扬,着重强化认知策略。

兴趣引导:内在动机培养的黄金三角

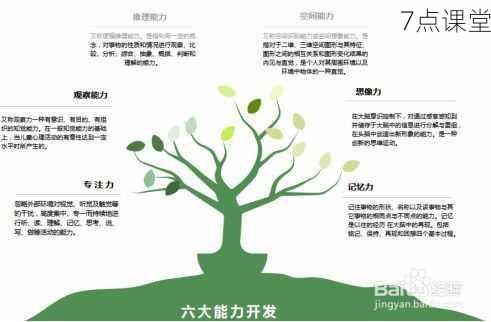

个性化匹配需建立"兴趣-能力-价值"三维模型,通过日常观察记录儿童在自由活动时的自然选择倾向,绘制兴趣热力图,采用"兴趣嫁接法",将目标技能与既有兴趣结合,如通过乐高搭建学习几何知识。

心流体验营造需要精准把控任务难度与技能水平的动态平衡,当儿童出现眼神发亮、肢体前倾、呼吸平稳等生理信号时,说明进入心流状态,此时应保持环境稳定,避免中断,芝加哥大学心理学系研究发现,每周累计2小时心流体验,专注力水平可提升28%。

成就系统设计要建立"微进步可视化"机制,使用成长树贴纸墙,每个小进步添加一片树叶,累计十片兑换果实,关键是要让抽象的能力成长变得具象可感。

认知训练:基于脑科学的五维提升方案

正念冥想训练可从5岁开始,每天3分钟"呼吸追踪"练习:闭眼感受气流通过鼻腔的温度变化,德国马普研究所脑成像数据显示,持续8周训练可使前额叶灰质密度增加12%。

工作记忆游戏推荐"数字矩阵":呈现3×3数字方格5秒,复原填写,每周三次,每次15分钟,能显著提升信息处理速度,以色列理工学院研究表明,这种训练可使注意力转移效率提升35%。

感统协调训练包括单脚抛接球、平衡木运豆等游戏,台湾师范大学运动科学系实验证明,每周150分钟感统训练,三个月后儿童抗干扰能力提升42%。

家校协同:构建三位一体的支持系统

学校应建立"专注力成长档案",记录课堂参与度、任务完成质量等12项指标,家长通过定期沟通会获取专业建议,形成个性化改进方案,芬兰基础教育体系采用类似的追踪系统,使儿童注意力问题早期发现率提升60%。

家庭需要制定"专注力养育公约",包括电子设备使用守则、作业陪伴规范等,建议设立"专注力主题月",每月重点培养一个子维度(如抗干扰能力)。

社会支持系统可借助博物馆、科技馆的沉浸式学习项目,北京科学中心开发的"注意力探险营",通过情境化任务设计,使参与儿童平均专注时长延长22分钟。

专注力培养是静待花开的过程,需要教育者保持战略定力,当我们将科学方法与教育智慧相结合,就能帮助孩子在信息洪流中锻造出属于自己的认知方舟,每个孩子都有专注的潜能,关键在于找到打开这扇门的正确钥匙。